声明:本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

重大战役背景

1940年的宜村伏击战展示了八路军精湛的战术布局与地形利用能力。在这次战役中,八路军选择在宜村附近的平汉铁路段实施伏击,这一地区地形复杂,且有众多自然掩体,非常适合布设伏击。八路军的工兵和战斗队员在夜间悄无声息地布置了地雷和爆破装置,同时沿着铁路两侧配置了机枪和狙击手。

伏击发起的那一夜,天色昏暗,月光稀薄,八路军战士们身着暗色军装,几乎与周围的夜色融为一体。当日军的一列满载军需物资的火车缓缓驶入伏击区域时,八路军的指挥官严密观察着敌人的一举一动,待得时机成熟,立刻下达了发动攻击的命令。

地雷首先被引爆,巨大的爆炸声在宁静的夜空中回响,随即铁轨被炸断,火车失去控制,车厢相撞,引发了连锁的爆炸。这个突如其来的打击使得日军陷入了混乱之中。接着,八路军的机枪和狙击手开始射击,针对仍在火车上或试图逃离现场的日军进行压制。

火车及其携带的物资在瞬间被破坏殆尽,包括弹药、食品、医疗供给以及军事装备。这场伏击不仅导致平汉铁路的重要一段陷入瘫痪,更重要的是削弱了日军在华北地区的战略运动能力,使得日军后续的行动受到严重影响。

铁路两侧,八路军战士利用优势地形,迅速转移位置,避免了日军可能的报复性炮火或空袭。此外,他们还对破坏后的铁路进行了额外的破坏,以阻碍日军的快速修复作业。此举确保了铁路不能在短时间内恢复功能,进一步延长了日军的补给线中断时间。

日军在接到报告后,急忙从附近的军事基地调派了工兵和战斗队伍,试图尽快恢复铁路的通行能力。然而,他们到达现场时,所面对的是一片狼藉的景象:破损的铁轨,散落一地的军用物资,以及仍在冒烟的残留火车车厢。修复工作艰难且缓慢,日军的工兵在持续的恶劣天气和八路军可能的再次伏击中进行抢修。

日军的报复与调动

在宜村伏击战的余波中,日军迅速从定县、新乐、行唐等地调集了大量兵力,计划对八路军17团实施精密的围剿行动。这一行动不仅是对宜村战斗的直接报复,也是为了重建在该地区的威慑力和控制力。日军的指挥官们安排了大规模的军事动员,调配了步兵、骑兵和炮兵部队,形成了三路合击的战术布局。

日军的主力从定县和新乐出发,沿着已经进行过简单修复的平汉铁路推进,保证了重型装备和补给的快速前移。与此同时,一支由行唐出发的部队则沿着更为崎岖的乡村道路行进,以期从侧翼对17团实施包围。这些部队装备精良,包括了多门轻重机枪和山炮,旨在通过强大的火力优势迅速压制抗日武装。

由于此前铁路运输线的破坏给日军后勤补给带来了巨大的困扰,他们在调动过程中不得不采取了额外的后勤保障措施。例如,他们增设了临时的弹药补给点,并利用马匹和牛车运送部分不能通过铁路运输的重型装备和补给物资。这种依赖于非标准运输方式的调整,虽然在一定程度上缓解了物资短缺的状况,但也减缓了部队的行进速度,增加了行动的复杂性。

进军过程中,日军还特意加强了对沿线村庄的控制和搜查,以防止八路军或当地群众的突然袭击。他们对可疑的村落进行了彻底的搜查,甚至不惜破坏民房,逼迫村民提供抗日武装的情报。这种严苛的措施,虽然一度使得日军能够有效控制地面情报,但同时也进一步激化了当地民众对日军的敌意。

17团的机动与战术布置

当17团得知日军大规模调动的情报后,立即选择了策略性撤退,以避免直接面对敌军的集中火力。在夜色的掩护下,17团迅速且有序地撤出了原先的驻地,前往南龙港,这是一个地形较为复杂,能够利用自然环境进行防守的地点。南龙港周围有密集的山林和错综复杂的地形,为防御战提供了天然的优势。

一到达南龙港,团长闵鸿友立刻指挥部队开始挖掘战壕和建设简易的碉堡。工事的位置被精心选定,既要确保能够控制进入村庄的主要道路,又能利用周边的自然地形如山丘和树林作为掩体,以增强防守效果。部队成员分组进行,一部分负责挖掘,一部分则进行警戒,确保在建设防御工事的过程中不被敌人突然袭击。

此外,团长还特别注重设置警戒哨点。在南龙港周边的重要路口和可能的敌军接近路线上,布置了多个警戒哨,由精选的士兵执勤,他们负责监视任何接近村庄的活动,并在发现敌军迹象时立即通报。这些警戒哨不仅装备了通信设备,还配备了必要的轻武器,确保能在第一时间对敌进行警告和初步抵抗。

在工事建设的同时,17团还对南龙港的地形进行了详细的勘察,识别出几个关键的防守点。这些点被进一步加固,设置了机枪阵地,部分还安装了轻型迫击炮,旨在增强对敌军进攻路线的火力覆盖。团长闵鸿友亲自检查了每一个防御点的布置,确保无死角覆盖,每个战壕和碉堡都能相互支援,形成交叉火力网。

日伪军的潜入与意外变故

在一片昏暗的夜色中,日伪军在一个汉奸的引导下,企图对17团发起夜间偷袭。为了确保行动的隐蔽性,他们采取了极端的措施——用棉花仔细包裹了军马的马蹄。这种做法虽然在理论上能够有效减少马蹄触地时产生的声音,但实际操作中,复杂多变的地形给马匹带来了极大的挑战。

那夜,日伪军分成小队,缓缓沿着由汉奸熟知的小道向17团的阵地接近。小道崎岖不平,充斥着石块和杂草,时而又陷入浅浅的泥潭。虽然夜幕为他们提供了掩护,但不断变化的地形令马匹难以稳定前行。

在一个特别狭窄的弯道处,一匹装载重炮的马匹显得格外焦躁。马匹的负重使它步履蹒跚,而棉花包裹的马蹄并没有提供足够的抓地力。就在队伍悄无声息地穿过这一地段时,这匹马的前蹄不慎踏上了一个滑石。瞬间,它失去了平衡,身躯重重地倒在了地上,炮车也因此一侧倾斜,发出了巨大的撞击声。

这突如其来的响声在静寂的夜空中回荡,打破了周围的宁静。被疼痛惊扰的马匹开始痛苦地嘶鸣,声音远远传了出去。17团的警戒哨兵在初听到这些声响时,立即警觉起来。他们已经被事先警告过可能会有敌人的潜入行动,因此对任何异常声音都保持高度敏感。

哨兵迅速联系了附近的指挥中心,报告了听到不寻常的动静。几乎在第一时间,17团的指挥部就作出了反应,命令所有防御点的战士们提高警惕,准备迎战。

惨烈的夜战与全面胜利

随着警报声响起,17团的士兵们迅速从休息状态转变为全面战斗准备。他们按照预先制定的应急计划,迅速分配到各自的战斗岗位。在夜色中,只能听到沉重的脚步声和装备的碰撞声,每个战士都迅速穿戴好战斗装备,检查武器。

日伪军的东路阵地通过严密的重机枪布置,形成了一道坚固的火力网,尝试阻挡八路军的进攻。重机枪的扫射覆盖了主要的进攻路线,加之夜色的掩护,使得17团的初次进攻受到了严重阻碍。为了应对这一挑战,17团的指挥部迅速调整战术,决定分散兵力,通过多个小规模的突击队伍进行侧翼攻击,试图绕过重机枪的直接射线。

突击队伍在掩护下,悄无声息地移动到日伪军防线的两侧,使用手榴弹和榴弹发射器对敌军阵地进行打击。爆炸声在夜空中回荡,一些日伪军的阵地被成功压制。在连续的火力打击下,日伪军的防线开始出现松动。

与此同时,17团的主力继续向东路的重机枪阵地发起正面攻击。他们利用地形和夜色的掩护,多次尝试接近敌阵,虽多次遭到猛烈反击,但士气并未受挫。战斗中,17团展现出极高的战斗力和牺牲精神,士兵们在炮火中前进,无畏地向敌人阵地冲锋。

经过数次激烈的冲击,八路军最终在一个小规模的突破口成功突破了日伪军的重机枪防线。一旦突破口形成,更多的八路军士兵迅速涌入,进行猛烈的肉搏战。在密集的近战中,日伪军的抵抗力逐渐减弱。

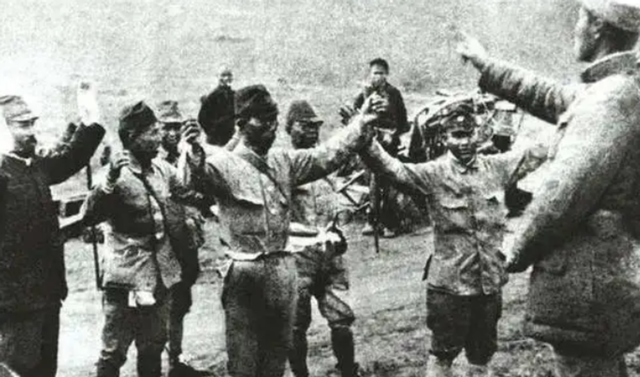

这场激战持续了近三个小时,最终在八路军的持续压力下,东路的日伪军被完全歼灭。战场上留下了大量的武器装备和战马,八路军成功俘虏了7名日军和18名伪军。此外,八路军还缴获了1门步兵炮、3挺重机枪、6挺轻机枪和30匹战马,这些都成了增强八路军火力和补充力量的宝贵资源。

参考资料:

来自 张涛之著. 中国人民解放军演义 上[M]. 2009