1948年11月,敌救援黄百韬兵团的黄维兵团被中野解放军包围后,徐州之敌也变得岌岌可危,华野大军在歼灭黄百韬后开始了围城。

这时,徐州之敌杜聿明及其邱、李、孙三个兵团只有四条路可以逃跑。

一是向东。从徐州直扑连云港,在连云港组织“敦克尔克”式的登船撤退,此路只要海军有足够船只运输,军舰、飞机掩护,效率较高,可从海上撤走。

二是向东南。从徐州向两淮到扬州,此路河川水网较多,行动较迟缓。

三是向南。从徐州沿铁路两侧到蚌埠,此路已试过,不行,华野大军云集,攻不动。

四是向西南。从徐州向永城、涡阳、阜阳,此路若沿公路撤退,桥梁未被破坏,行动较迅速,解放军若平行追击,则需在冬天涉过五条河流及许多支流,有不少天然障碍可抵挡些时日。但是,这条路最可取的是,邱、李、孙三兵团只要到达永城后,可在任何一点上,顺着东南流向的河水,顺流而下,或趋宿县、或扑固镇、或向蚌埠。而最最重要的一点,是杜聿明及其手下三个兵团南折后,可向双堆集与黄维兵团会合,将黄维解救出来,再一起南向,与刘、李兵团相聚,到那时,七个兵团团在一起,解放军真是“啃不动”了!

所以,蒋介石选择了最后一条路线为“救命之路”。

这时,毛泽东和中央军委对徐州敌人可能突围逃跑方向也早有考虑,但何时逃,往哪个方向逃?还不能完全准确估计到,毛主席只是一再提醒华野密切注意敌人动向。11月28日,军委电报指出:

“徐州之敌有向两淮或向武汉逃跑可能”。

这个估计,即徐州之敌的逃跑方向即是向西或者西南。

毛泽东的估计也得到了粟裕的支持。第二日,粟裕致电中央军委,估计徐州敌人三个兵团,“有倾巢南犯增援黄维就便南撤”或“主力乘隙向南,或向两淮突围可能”。

蒋介石的逃跑方向,是最高机密。在决策会上,他曾经当众宣布决定:邱、李、孙三兵团向东经连云港海运撤退,并布置海空军配合。可散会后,他又把杜聿明邀到另一房间,低声告诉说:“刚才的布置是假的,因为在座人多,或有暗通共产党的人,真正的突围方向选定为西南。”

他不料此举完全是徒劳的。

首先,他被毛主席猜出了。

接着,又被粟裕猜出。

第三日,毛主席的猜测就得到了证明。

11月30日,杜聿明突然命令邱、李、孙三个兵团往西转移,撤离徐州。一时间,徐州街上卖绳索、扁担的山货铺里,挤满了国民党的兵,那些事务长、采购上士之类人物,才不管保密不保密,这些东西,连队要用,官太太要用,不然大包小包行李怎么弄走呀!还有荷枪实弹的小队,则更厉害,只要是车子,不论卡车、客车、胶轮车、黄包车、独轮车、自行车,见到就抓,就扣押走,一律“军用”!见到年轻力壮的汉子,也抓去当挑夫,随军行动。而火车站,奉“剿总”之命,炸毁机车的震天巨响。

这一切发出了杜聿明撤离徐州的信号。

就这样,杜聿明带着军队,随军眷属、地方行政人员等30多万人,沿着肖(县)永(城)公路往西逃。摩托车、坦克、炮车、十轮大卡车、小轿车、骡马大车,抓来的商车……. 男女老少,人喊马嘶,轰轰隆隆,汇成一片浊流,时走时停,经常堵塞于途,连杜聿明的小轿车也无法通过。从徐州到肖县,仅50华里,大军却走了一天,也没走到。

当敌人逃离徐州向西而去的消息得到证实后,粟裕立即调整了部署,命令各部追击敌人。

11月2日,毛主席亲拟电报指示华野,并告中野:“敌向西逃,你们应以两个纵队,侧翼兼程西进,赶至敌人先头堵住,方能围击,不要单靠尾追”。

粟裕立即火速命令南线机动兵团,不仅要平行追击,还要实现超越追击,迎头拦截敌。

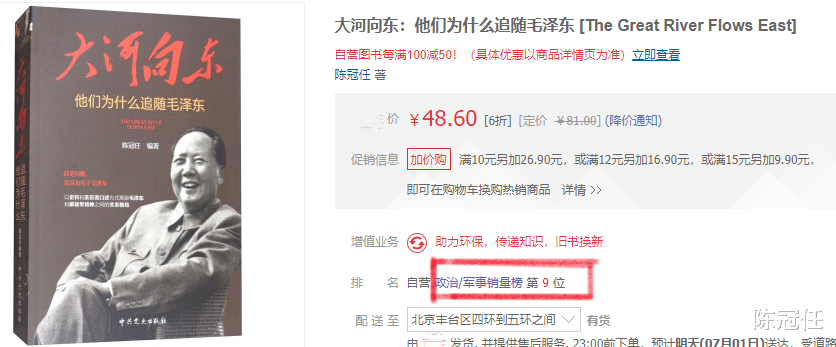

陈冠任著、中共党史出版社的《大河向东:他们为什么追随毛泽东》一书记述了此事。该书为该社的年度畅销书,曾经名列中国政治军事畅销书榜第九名(如图)。