工业革命以来的煤油时代,真正登顶世界霸主的只有盎撒系的英国和美国,一个是煤炭时代的扛把子,一个是油气时代的霸主,都是因为吃到能源红利而崛起。

不信天命的德国原本是有机会的,但因为二愣子性格,两次被盎撒系忽悠,最终倒在了争夺能源和市场的路上。其实,抛开资源决定论,我现在越来越觉得大国博弈,最终拼的是民族性格和战略定力。

那碳中和时代,或者说新能源时代,谁会登顶世界?

有些老铁对新能源的理解可能比较简单,其实,这玩意远比我们想象的复杂。它是一个庞大而繁杂的体系,它所引领的绿色货币和绿能经济,既可以重塑世界经济版图,又可以重塑未来生活方式,创造出一个全新的世界。

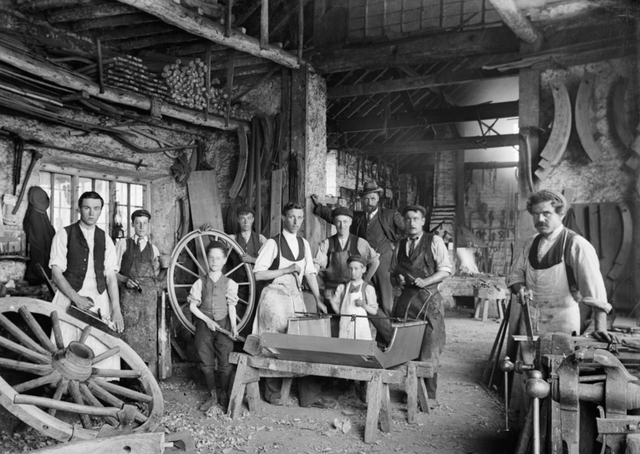

这套繁杂的体系大致可以分为三个环节:能源资源、转化设备和能源应用。英国为啥能主导第一次工业革命?

一是煤在浅层,遍布英伦三岛;二是瓦特鼓捣出了可以大规模商用的蒸汽机;三是英国人将蒸汽机大规模应用于火车、轮船、织布机等领域,大规模生产物美价廉的生活用品和工业用品,重塑了人类社会。

其中,能源自主是核心,为啥?因为技术可以通过各种方式扩散,但能源是天生的,没有就是没有,撒泼打滚也没用。

你如果想从其他地方获取能源,别人有的是办法掐住你的喉咙。这也是我们为啥一定要能源自主,为啥要将新能源作为国家战略,为啥要开发大西北……

从哲学角度看,第一次工业革命极大地压缩了时间和空间,也就是效率得到了指数级提升,赋能人类社会,让大伙跑的更快,跳的更高,走的更远。因为这种史无前例的强大赋能,英国老铁建立了人类有史以来最大的“日不落帝国”。

相比英国,德国因为早期没咋发现鲁尔地区的煤矿,只能硬着头皮去抢占法国阿尔萨斯-洛林地区的煤铁,才勉强完成第一次工业革命。

但一步落后,就会步步落后,等到第二次工业革命爆发时,德国老铁又懵圈了,贫油嘛!咋办呢?抢呗!

然后,这货就和英法俄等协约国干起来了。干英法是因为他俩掌控着直布罗陀海峡、地中海、苏伊士运河等交通要道,控制着中东和北非等能源产地。干俄国是因为这货本身就产油,比如巴库油田和高加索油田。可以说,能源争夺是爆发两次世界大战的重要原因。

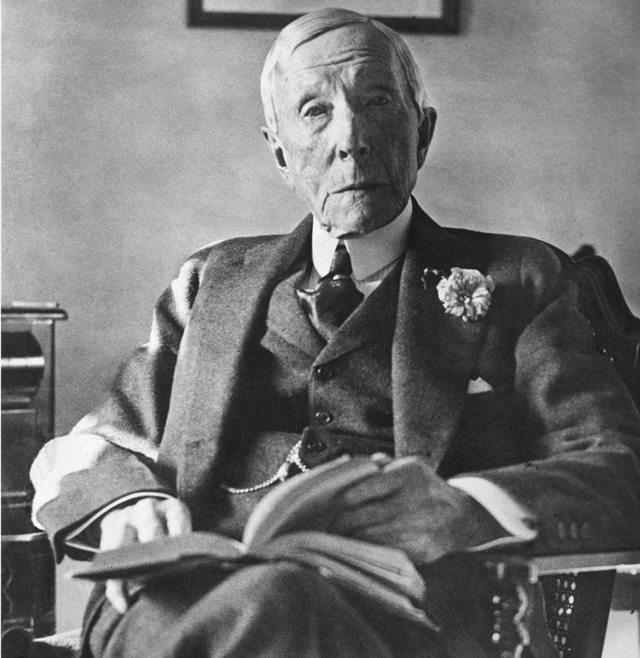

美国之所以稳得一批,是因为这货家里有油又有矿。比如,19世纪第一个亿万富翁——美国约翰·洛克菲勒,就是因为垄断石油而发家致富的,被大伙称为“石油大王”。

同样,英国也因为石油资源匮乏,以及人口少和殖民地独立等原因,最终被美国挑落下马。

接下来,我们简单聊下美国是如何凭借油气能源崛起的,大伙可能就明白了要想在碳中和时代崛起,应该如何看待和发展新能源了。

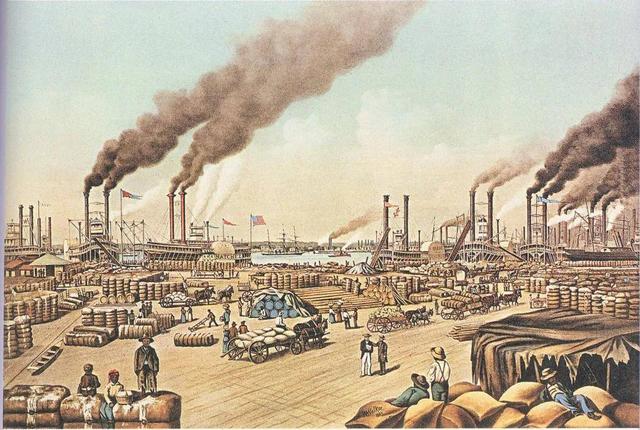

美国独立后,南方与北方走向了不同的发展道路。北方走上了以造船为主的工业之路,为啥?因为五大湖区盛产煤炭,水上交通便捷。就是密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州等地方。

所以,五大湖区早在19世纪20年代就开启了第一次工业革命,芝加哥、底特律等美国工业城市就分布在五大湖区。

南方农场主则对种地有瘾,天天摘棉球弹棉花卖给英国人,再从英国购买各种工业品。这对致力于工业化的北方老铁而言,简直就是麻辣隔壁。南北发展不平衡嘛,严重阻碍了美国工业化进程。

等到北方历时30年完成工业化,以及嘴炮辩经无效后,北方工厂主就把南方农场主给KO了。其实,北方工业老铁之所以要揍南方地主老财,除了大伙常说的那些原因,还有个重要原因。

那就是南方石油资源丰富,德克萨斯州、路易斯安那州、密西西比州、亚利桑那州、加利福尼亚州、新墨西哥州等石油州都在南方。不彻底打服南方那帮鳖孙,北方工厂主就很难拿到便宜的油气资源。

打完南北战争(1861-1865年),再经过30年工业化升级,美国工业产值就于1894年超越了英国。

但这里有个悖论,那就是大国一旦完成工业化,就会开启产能过剩和消费不足的恶性循环,咋办呢?要么把自家工厂砸了,要么去外面抢别人的市场。

美国南北战争,北方打南方,很重要的一个目的就是从英国人手上拿回南方市场。所以,1894年的美国再次出现了面对产能过剩和消费不足现象。

当时,美国工业主要以钢铁、造船、铁路和采矿业为主,石油工业也正处于起飞阶段,形成了对煤炭的替代之势。

其实,我们在2007年完成工业化时,也同时出现了产能过剩和消费不足现象,然后就搞了“家电下乡”和“一带一路”。现在,我们的产业升级基本完成了,所以又再次面临着2007年时的问题,翻译翻译,就是内卷。

那会,美国老铁也非常蛋疼这事,咋办呢?打呗!南北战争揍的是南方地主老财,那这次揍谁呢?谁弱鸡就揍谁。当时,美国老铁环顾宇内,英法德等新列强肯定不能打,打不赢嘛!

然后,美国就盯上了老列强西班牙,于是就有了1898年的“美西班战争”。美国把古巴、波多黎各、夏威夷、关岛和菲律宾等西班牙占据的殖民地给抢了。西班牙欲哭无泪,但也没啥好办法,谁叫你弱鸡,弱鸡就是原罪。

但即使把西班牙给抢了,也没法从根本上缓解美国产能过剩问题,因为美国所抢的都是些边角料地区,大伙没啥消费能力。好地方都在英法手里,比如白色奶牛印度就捏在英国人手里。

与此同时,德国也出现了产能过剩和消费不足问题,虽说抢了些殖民地,但也都是边角料地区。然后,这货就跟英法俄干起来了——第一次世界大战。

其实,大伙注意观察就会发现,德国铁子们的脑回路跟美国不同。美国人喜欢捏软柿子,而且是往死里捏。

德国是谁强揍谁,如果你们都强,那就干脆一起上,哥们赶时间,脑洞开得非常大。说实话,有这么个混不吝杵在欧洲,不知道是欧洲之福,还是欧洲之祸。

然后,欧洲老铁就齐心协力把欧洲工业体系给摧毁了,美国则充分发挥“趁你病,要你命”的传统美德,横扫了不少殖民地市场。

另外,为了满足欧洲老铁的战争需要,美国还重点发展了化工业和军火工业,兢兢业业帮助欧洲死人吹唢呐。

但即使一战把欧洲打成了露天垃圾场,也只能部分缓解美国产能过剩和消费不足问题,因为资本对增值的苛求是无限的。好在此时出现了一个全新的工业体系——汽车产业。

其实,汽车最早是欧洲人鼓捣出来的,1885年德国人卡尔·本茨造出了第一辆燃油车,但将汽车大规模廉价生产的则是美国人。

首开先河的是亨利·福特,流水线生产就是他折腾出来的。另外,他还是世界上第一个提出每周5天,每天8小时工作制的资本家。后来,苏联于1967年实行5天工作制,我们于1995年5月1日实施,是第145个实行5天工作制的国家。

另外,福特还主张提高工人工资,分期付款,让每位员工都可以凭借自己的收入买得起福特汽车。

当时,T型福特汽车售价260美元,福特不顾他人反对,强行把员工日薪从2美元提高到5美元,也就是说福特员工只要2个月工资就可以购买一辆福特汽车。

然后,美国车企把汽车直接从奢侈品干成了普通消费品,还把美国折腾成了“车轮上的国度”。

其实,福特的做法也是为了应对大萧条,就像现在内卷到基因里了,大伙提出缩短工时,增加假期,这样既有利于增加就业岗位,也有利于刺激消费。

但还没等汽车工业真正大规模重塑美国社会,大萧条(2939-1933年)就马不停蹄地碾压来了。美国资本家的应对之法就是“牛奶倒进河里”,对比我们后来的“家电下乡”,就能看出两种主义的本质区别。

其实,产能过剩从来都不是绝对过剩,而是因为消费不足,而消费不足的本质则是社会分配问题。说到底就是大伙收入不够,信心不足,不敢消费。

如果不从收入端解决问题,无论咋刺激消费都没用。如果强行刺激,烈火烹油的后果很可能是引发火灾。

现在,大伙对“罗斯福新政”评价很高。当时,美国政府积极干预经济,兴建公共工程,以工代赈,为失业者提供就业机会。相当于大幅增加国民福利,其本质是一场社会主义改革。

但依旧没法从根本上解决供需问题,所以,它们还需要一场惨烈的世界大战 ,也就是向外部转嫁危机。

幸运的是美国早先有个非常牛逼的总统——威尔逊,他将美国定义成“有限责任大国”,让美国老铁对“鹬蚌相争,渔翁得利”非常有心得。所以,两次世界大战,美国都是大国当中最晚下场的。

其实,两次世界大战前,美国都曾帮助和扶持过德国。但战争打响后,美国翻脸跟翻书似的,又揍了德国老铁两次,简直卧龙凤雏。

说实话,都被坑两次了,真心希望德国老铁别再被美国人坑了。最近,德国组团来访,衷心希望这是一个良好的开局。

然而,美国虽然两次揍德国,但他最想干翻的却是英国,毕竟英国依然占据着很多殖民地和海上交通要地。

同样,在罗斯福或者马歇尔看来,即使美苏争霸如火如荼,美国真正的敌人也并非苏联,而是老欧洲。

“钢铁慈父”对此心领神会,但其继任者却没他那样的智慧,尤其是“玉米爱好者”,这个哥们甚至想着把导弹弄到古巴去。但美国继任者的智商也同样让人捉急,里根甚至被“铁娘子”忽悠干翻了苏联,帮欧洲老铁解套,简直匪夷所思。

那问题来了,美国今天的敌人是中国吗?当然不是!美国的敌人从来就不在东边,而是一直杵在西边的老欧洲,尤其是俄欧联体。

可悲的是现在的美国精英没法理解罗斯福和马歇尔,政治智慧都被狗叼走了。

握草,跑偏了!继续“罗斯福新政”。新政最大特色就是大规模投资公共工程,尤其是高速公路系统建设。其实,从某种程度上说,罗斯福是受到了希特勒建设高速公路的影响。

1933年,他俩几乎同时上台。面对大萧条,都采取了政府强力干预,但罗斯福的牌要比画家好得多。德国生存环境极其恶劣,被英法苏围困,被锁死了上限,只能被迫走向扩军之路,试图杀出一条血路。

美国则通过建立内循环体系,暂时苟住了。结局大伙都知道,画家身败名裂,罗斯福则端坐神坛。

其实,高速公路对美国产生了巨大影响,为啥?因为四通八达的高速路网,为美国创造了一种全新的社会模式——城市郊区化,就是不搞大城市,而是搞一堆带状分布的小城市,城市之间用高速链接,大伙都以车代步,去城市上班或购物。

比如,美国最大城市纽约,2022年城区人口仅800万左右,第二的洛杉矶人口大约400万,第三的芝加哥大约270万。对比我们,连长沙这种中部普通省会城市,城区人口都能高达500多万,道路肠梗阻是常态,老铁们天天爬早高峰与晚高峰。

当然,美国之所以搞这种模式,除了受画家影响,还有其他原因。一是美国地广人稀,人口密度低。二是美国车企大力游说,毕竟全民买车才能卖更多车嘛。然后,美国就搞出了一种兼顾生产和消费的新型生活方式。

简单说下汽车产业链,三产的设计、销售等服务业就不说了,说下二产制造业。一般而言,汽车厂会涉及到钢铁、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革、涂料、纺织、有色金属、油料、燃料和附件等14个以上工业大类,小类不计其数。

以钢铁为例,生产资料涉及到采矿和冶炼,而采矿又涉及到采矿设备之类的,冶炼又涉及到铸铁、普通钢和特殊钢等。具体到汽车零部件,又涉及到车身、轮毂、齿轮、轴承、弹簧和汽缸体等。

目前,全世界大约15%的钢材产量,25%的铝产量,50%的橡胶产量,10%的塑料产量,1/3以上的石油产量都用在了汽车产业。由此可见汽车产业链有多强悍,但这种生活方式必须建立在低油价之上。没有廉价石油,这种生活方式九难以为继,甚至是一场灾难。

1960年OPEC(石油输出国组织)成立以前,埃克森、美孚、壳派等“七姐妹”控制着世界石油的生产和需求。它们控制着中东大部分石油资源,原油价格非常低,每桶1.5-1.8美元/桶。OPEC诞生以后,上浮到1.8-2美元/桶。

1973年,第一次石油危机。这次危机是由第四次中东战争引发的,中东老铁对美国实行石油禁运,国际油价上涨到了大约10美元/桶。

1979年,第二次石油危机。这次危机是因为伊朗老铁搞了“伊斯兰革命”,把亲美的巴列维王朝赶下台,而伊朗又是当时的第二大石油出口。

1981年高峰期,价格曾高达35.93美元/桶,1985年回落到27.56美元/桶。1981年,我国原油价格被迫上调至1.2元/升,1985年4月,又下调至0.62元/升。

1990年,第三次石油危机。这次危机是因为海湾战争,大量科威特油田遭到破坏,以及伊拉克被联合国制裁,油价从21美元/桶上涨到28美元/桶。后来,1997年亚洲金融危机又把油价干到了地板上,13美元/桶。

等到2004年,亚洲老铁恢复元气,再叠加我们加入世贸,油价就跟窜天猴似的起飞了。2008年7月3日,油价甚至冲到了145.31美元/桶的高点。

后来,原油价格虽有回落,但除了2009年短暂跌回过40美元/桶,其他时候大多以70美元/桶为基准上下浮动。

说实话,在这种高油价之下,美国生活方式是很难维持的,甚至完全不可能维持。生活成本太高,整个社会经济生活都无法正常运行,美国那点增长率,都不够油价塞牙缝的。

奥巴马时期,美国开启再工业化,虽然彻底解决了美国能源自主问题,但却没法解决油价问题,毕竟这是供需决定的。另外,因为美国对中东控制力越来越弱,油价已不可能再重回30-40美元/桶了。

人口占世界人口5%,耗油量却占全世界25%,每年消耗近10亿吨石油。这就意味着美国必须找到一种新的、低成本、可持续的生活方式,或者说找到一种新的经济发展模式。

那美国出路到底在哪呢?答案是碳中和新能源,绿色货币、绿能经济。

新能源包括太阳能、风电、水电、核电等,可以追溯到20世纪初。上世纪70年代,第一次石油危机爆发后,西方就开始关注新能源的开发和利用。

20世纪80-90年代初,欧洲开始在太阳能、风能和生物质能等领域进行大规模投资和研发。

后来,欧洲凭借先发优势,搞出了“巴黎气候协定”,弄出了碳中和、碳达峰、碳交易等一堆新名词。

其实,美国从那会开始就在为放弃石油美元做准备了,搞碳美元,就是将美元与碳排放权挂钩。

这个总量可能是黄金存量的100多倍,也就是搞绿色美元。而欧洲之所以念气候经,并非人美心善,而是想扩大欧洲话语权,搞碳排放交易,在币缘层面扩大欧元结算范围。

2016年,大统领为了捍卫美元霸权,怒退巴黎气候协定,一点面子都没给欧洲留。那老拜为啥又要重新加入巴黎气候协定?一是为了缓和与欧洲的关系,二是美元已在碳排放交易体系中占据了相当大的份额。

其实,从1971年结束黄金美元,开启石油美元,大伙早在2016年之前就达成了基本共识,石油美元只是阶段性产物。未来的国际交易货币肯定是绿色货币,就是基于新能源所建立的货币。

这就意味着谁在新能源领域占据话语权,谁就有可能主导未来货币。记得有人曾提议我们以电价为锚定,推进人民币国际化。其实,“电货币”就是基于新能源所提出来的绿色货币。

聊到这里,大伙就从币缘层面理解了新能源的重要性,它将对现有国际秩序产生巨大影响。那如何才能占据新能源体系主导权呢?其实也是三个环节:能源资源、转化设备和能源应用。

鉴于太阳能、风能、水能等都是可再生能源,几乎所有国家都能做到自给自足,尤其是像我们这种体量的国家,大西北戈壁滩上的新能源堪称无限。

比如青海有大概10万平方公里土地可以铺设光伏板,现在只铺了1000平方公里,也就是1%,就已经产生了巨大的电力输出。

转化设备就是风机、电机、光伏板、特高压和电池等生产和输变电设备。非常谦虚的说,对比我们的工业化大生产,西方几乎毫无还手之力。

“2023年全球光伏100强品牌榜单”,有90个来自中国,前50强有42个,前20强有17个,前10强都是中国品牌。

输变电设备方面,我们的特高压已是神一般的存在了。但能用到这玩意的国家并不多,毕竟国土面积500万平方公里以上的国家只有6个。

另外,只要长途输送就会有损耗,距离越远,损耗越大,这也是为啥贵州能成为大数据中心的重要原因。

所以,输变电设备的制高点并不在于特高压,而是电池。电池是解决空间距离,将电能进行产品应用的最优解。

耶伦这次点名光伏板、锂电池和电动车。其中,光伏板就是生产设备,锂电池是输电设备,电动车则是能源应用。

目前,新能源应用的主要产品是新能源汽车,这个大家经常聊,就不细说了。但汽车只是新能源应用的一个场景而已,如果能大幅提高电池能量密度,电池应用领域是非常逆天的。

比如挖掘机、铲车、塔吊等工程设备领域;再比如战机、导弹、坦克等军事装备领域。其实,大伙常说的核动力航母、核潜艇,为它们提供能量的核反应堆,说穿了就是一个提供无限电力的大号电池。

现在,美国非常急眼,不仅因为他会失去石油美元霸权,更致命的是我们在新能源领域的崛起,让他无法主导未来的绿色货币。没法主导未来货币体系,就意味着躺赢的美式生活彻底被终结了。

煤炭时代成就了大英帝国,油气时代成就了美利坚,那谁会主导碳中和时代呢?大伙心里肯定都有答案,但我觉得应该放大到包括日韩越南在内的儒家文化圈,甚至整个朝贡贸易体系。

这篇就打算写到这了,文末就以教员《浪淘沙·北戴河》的诗句结尾吧:往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。萧瑟秋风今又是,换了人间。

全文完,如果觉得写得不错,请随手点个赞,感谢阅读!

文章写得不错,这是今年以来,在uc上看过的,有意义的文章之一~

学习、转发、应用此文的主要理论,感谢作者分享的智慧[作揖][作揖][作揖]并衷心祝福伟大的祖国藉此绿能契机,在不久的将来傲立丛林世界之巅!祝福华夏子民都越过越兴旺发达![烟花][烟花][烟花]

今年以来看过最有质量的文章

牛逼文章,分析清楚

[点赞][点赞]真实有料,难得好文

有才

全文真心不错,只是对于南北战争的起因有点不同理解。毕竟那时候还没有大范围应用石油的机器设备,没道理为了石油打假。我认为是南北不同贸易税收消费圈,南方种棉花卖给英国人从欧洲进口生活用品更不想交税给北方,这就是一个封闭的国家雏形了

耶老太,老奸巨猾,指东打西,看那样是学过孙子兵法的。

南北战争就是工业化与农业化之争,现代战争肯定是要工业化

写得好,非常不错,

[点赞][点赞][点赞]

新能源是闭环的 用多久都可以

有理有据,有头有尾[点赞]仿佛在读历史[点赞]