丝绸之路在中国秦代之前已经存在,当时中国便将丝绸输出至西方地区。然而,在中西方互相隔绝调换接触达100多年后,汉代的张骞开创了“凿空”之路后,又重新恢复了丝绸之路。这表明丝绸之路拥有着数千年的历史发展,贯穿于整个古代文明历程中。

人们常提起丝绸之路,多半是因为汉代张骞出使西域,以丝绸为主要交易品而形成的。然而,这条古文明之路的历史却不止于此。早在秦朝之前,丝绸之路就已经有了其演变的历史。

林梅村先生在《丝绸之路考古十五讲》中,将丝绸之路定义为“古代和中世纪从黄河流域和长江流域,经印度、中亚、西亚连接北非和欧洲,以丝绸贸易为主要媒介的文化交流之路”。

古岩画是揭示人类文明起源的重要载体,也可以视作丝绸之路古文明的来源。它记录了人类长达5万至1.5万年之间的连续生存历史,是东西方文明交流的图画语言。岩画学者普遍认为,在这段时间内,人类通过白令海峡抵达中亚北部,然后进入中国东北部。

《尚书·洒诰》记载:“我民迪小子,惟土物爱,厥心藏。”

这便是后来形成的古草原之路。在新石器时代,草原之路又进一步分化为草原之路和绿洲之路。草原之路越过蒙古高原和阿尔泰山脉,经过黑海北岸直通多瑙河流域。

这条草原之路是古代游牧民族,从旧石器时代到新石器时代初期迁徙的主要道路。此外,还有一条叫做绿洲之路的路线,它起点在中国西北部,经过大片沙漠和戈壁滩,穿越高山峻岭,最终到达欧洲。

这两条路线后来成为欧亚大陆东西往来交易的主要道路。草原之路所走的路线贯穿中亚地区,而绿洲之路则位于草原之路的南部。随着人类文明的发展,这些路线已经不再是游牧民族的主要通道,但仍然具有重要的历史和文化价值。

丝绸之路的前身是草原之路和绿洲之路。而绿洲之路又被称为“古陶之路”,从距今8000年左右开始以古陶为主要的交易。这条古陶之路是从甘肃、山西、渭水地带的大地湾文化所属区域到西亚的一条古陶交易之路,已经至少延续到了西周时期。

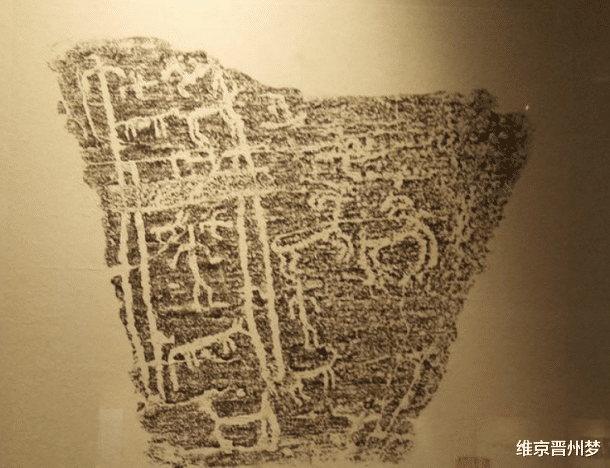

从出土的古陶器来看,陕西省半坡姜寨出土的陶器上刻有“+、×”等符号(距今6700年~5600年),这些符号在仰韶文化遗址的区域中也相继出现。经饶宗颐先生研究发现,这些类似符号是新石器初中期与西亚哈雷夫文化和苏美尔文化交流的结果。

古陶器存有与西亚相同的符号,或许是上古时期两地分别所属以炎帝为首的姜部落大混合族群,和两羌族的聚居地的文化产物,因为姜部落与羌族拥有共同的图腾——羊图腾,且有着千丝万缕的联系。

羌族与闪族人是杂居和交往的,这种交往必然是文化的交流和商品的交换。而闪族人使用的文字包括突厥文、粟特文、阿拉伯文字等,而这些文字正是西亚所用文字。

二、秦时明月仙踪影,美食佳肴醉九州在古代,有一条被称为“陶瓷之路”的交易路线,它把中国西北地区的白令海峡和今天的伊朗、伊拉克和叙利亚等中东国家连接了起来。这条路上进行了大量的文化交流,被认为是不可磨灭的伟大成果之一。

这条路的影响一直延续到商代和西周时期。在考古过程中,发现了近200具头骨,经过碳十四检测年代,距今约3700年左右。这些头骨主要分为三种类型:一种是高鼻骨突出型,即源自孔雀河墓的“原始欧洲人类型”。

第二种是近欧洲人种帕米尔-费尔干类型,即源自天山昭苏土墩墓出土的“中亚两河型”;第三种是长狭颅形和狭面,源自新疆楼兰墓的“地中海人种东支类型”。这些不同种族的头骨证明了在这条古老的路上,有东西文化交流所留下的痕迹。

古代的蚌雕人头像属于白色人种,考古学家谓之大月氏乌孙人种。这些人生活在今日的甘肃、宁夏之间,与周人是有往来的。

商代武丁时期出土的妇好墓玉器鉴定结果表明,这些玉器产自新疆。据郭宝均先生所言,商人对昆仑山玉产地非常清楚。因此,可以证明从中原到西域的玉路确实存在。商人十分珍视玉器,在商代社会,一般的贵族都佩戴着玉器。

这也说明了商人、统治者们对开采和掌控玉器的重视程度。商人是善于经商的部族,他们不仅在周围各个部族间进行贸易活动,各族都能看到商人的身影,因此称他们为“商人”。商代文物不仅包含玉器,还有来自东海的鲸骨、江南的金锡以及南海的龟,这也说明商人的贸易范围不仅局限于周围地区,在古代就已经形成了远地贸易。

《左传》记载:“穆王欲肆其心周行天下”。

西周时期,由于周人重视农业,导致殷商人的贸易行为受到压制,出现了短暂的停滞。而《尚书·洒诰》中写道:“我们民间虽然生活贫困,但对土产非常爱惜,珍视土产。” 可以看出当时的第一要务是发展农业。这也是天子所鼓励和提倡的事情,因此对远地贸易并没有给予过多的关注。

随着周人在压制商人方面的松动,商人开始了逐渐恢复经商行为的进程。而周人也意识到贸易可以带来利益,后来他们开始向商人学习如何赚钱。他们使用的货币叫做海贝,这种货币并不产于中原,而是从印度洋通过云、桂等地传到中原。值得一提的是,在周朝时期,海贝主要用于远地贸易交换。

周人是来自西北的民族,早在商代时期周人与西北其他民族的交往就非常频繁。周人的上层管理者中有许多是异族人。在陕西扶风县召陈村西周遗址出土的蚌雕人头像是白色人种,说明周人与西亚人有一定深度的交流。

《左传》中说,“穆王欲肆其心周行天下”。《穆天子传》也记载了穆王西登昆仑的传闻。从宁夏贺兰山的岩画来看,有许多周人的痕迹,所以周穆王到达昆仑山是完全可能的。。周人不仅继承了商人的玉器加工厂,而且保持了玉器的远地交易。

三、玉露金风逐暑流,蝉悲雾雨叹逢秋春秋时期,远地贸易继续保持,近地贸易交换也逐渐活跃起来。经商的人地位开始提高,管仲以贾人出身成为齐桓公的丞相,鲍叔牙也是经商之人。

到了春秋中期,商业规模开始扩大,各国为了增强国力,推行“通商惠工”和“通商宽农”的方针,远近贸易得到充分发展。

战国时期虽然战争频繁,但各国为了增强国力,商业交易仍然活跃。山西侯马晋国遗址出土的陶豆盘上的符号与半坡遗址陶器上的符号相似。

饶宗颐先生认为在战国时期,贸易富有丰富多样性。《谏逐客书》中提到了许多宝物,如昆山之玉、垂明月之珠、太阿之剑、纤离之马等等,可以发现这些宝物大多来自不同地方,比如昆山之玉来自昆仑山地域,而胡犬则来自中亚或西亚。

古代的玉器贸易路一直延续到东周,并确保了与西亚的贸易交往,玛丽霍特普女皇也曾经航行到中国进行丝绸贸易。

有学者对中国丝绸起源地提出过不同的看法,但实际上,中国麻丝业历史悠久,早在仰韶时代就出现了用陶纺轮制成的麻绳。另外,殷墟和山西省运城市西阳村也出土了证据,证明了中国古代存在着丝绸工艺。

甲骨文已经使用了“蚕、桑、丝、帛”这些词语,说明丝织品在至少公元前1238年就已经存在。总的来说,中国古代的贸易和纺织工艺非常发达,这为中国和其他国家之间的贸易和交流提供了坚实的基础。

从野茧转化为“家蚕”的过程需要长期观察和细密培育,但中国纺织业已有5000多年的历史。商代到西周末,丝织业得到了快速发展,而长沙战国406号墓出土的绸片更表明在战国时期,技术已经娴熟,能够织平纹布和斜纹,还能提花。因此,丝绸的最早生产地应该是中国,并传到西亚和欧洲。

《易周书·克殷解》曰:“商纣王取天智玉琰,玉逢身厚以自焚一焚玉四千,凡武王俘商归玉亿有百万。”

在秦始皇建立大秦帝国时,西亚的大夏国已扩张至中国边境。为避免西北各民族造成威胁,秦始皇修筑了长城和狭关。与此同时,连接中国和欧洲的西域地区不断爆发战争,小国为争夺利益而战。

加上焚书坑儒和项羽放火之后,中国秦之前的官方资料几乎全部摧毁,东西两地隔绝而没有经济和文化交流。

一百多年后的汉朝人重新开始探索这条路线,成为“丝绸之路”。张骞首次西行的“凿空”探险就是古丝绸之路断交一百多年后的首次西域之行。

虽然这些历史现在几乎变成了传说和神话,但实际上中国早在5000多年前就已经有了纺织业的发展,从而开辟出丝绸之路。

结语中国与世界的联系有两条丝绸之路。一条是陆上的,叫做古草原之路,它连接着中国和中亚、西亚地区。通过这条路,中国和其他国家进行了频繁的贸易往来。另一条是海上的,叫做海上丝绸之路,它连接着中国和东南亚、南亚、中东等地。这两条丝绸之路贯穿了中国几千年的历史,是文化的交流和经济的繁荣所在。

参考文献:《谏逐客书》

《史记·赵世家》

《丝绸之路考古十五讲》