文/阿芷

前言

前言两宋时期,因为对农业开垦的激励、占城稻的引进,以及深耕细作技术的推广等,人们获得了更为丰厚的自然馈赠。

东南沿海地区经济开放度提高,市场容量增大,生产规模明显扩大,种植业、商业、手工业、交通运输业、食品加工业等开始形成有机体系,极大地促进了饮食内容的丰富。

明州(今宁波)作为东南沿海大运河出海口城市,“海陆珍异所聚,番汉商贾并凑”,都市建设日新月异,生活品质能级大幅跃升,饮食文化的发展成为其社会繁荣、生活富裕的重要景观表象。

物货丰衍:沃裕的宋代明州饮食品类

物货丰衍:沃裕的宋代明州饮食品类两宋明州,水利工程大规模兴建,灌溉系统持续完善,耕地面积不断扩大。加之耕种工具的进步,种子与施肥的改良,粮食亩产量也大幅度增加。

南宋绍兴年间鄞县人楼璹绘制《耕织图》,系统而具体地描绘了当时农耕经济发达的江浙地区农耕和蚕织生产的各个环节,反映了宋代农业技术发展状况。

北宋政和年时,明州广德湖周围民田每亩达到六七石,为同时期两浙地区水稻亩产的最高记录。

至南宋,越南引入的占城稻经过长期的种植和改良,又与明州原有品种相结合,培育出了一批新的地方性水稻品种。

据《宝庆四明志》记载,有糯稻、灿稻、粳稻三大系列,其中糯稻有早糯、黄糯、白糯等11种,灿、粳稻有早黄、晚青、矮白等14种。

桑、茶、棉花、席草、水果等经济作物被广泛种植,还因地制宜种植了柿、栗、燕笋等山地作物,与菱、芡、荷等水产作物。

明州的茶叶被商人运到全国各地,并远销至日本和高丽,出现了农产品大量商品化的新经济特征。

活力创新:市场推进平民饮食的繁荣

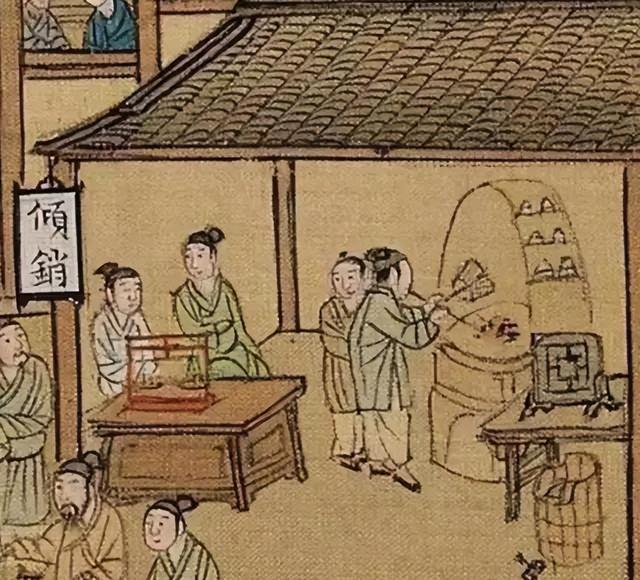

活力创新:市场推进平民饮食的繁荣与商业活动有关的各类服务性行业,如旅店业、餐饮业等也一派繁荣景象。

《开庆四明续志》提到,当时城内从事旅店业的有郑允客店、吴可献客店、边家客店等;从事饮食业的如宋端仁旧食店等,并出现了“饭行”这一行业组织。

酒楼迅速增加,不仅有官方开办的大酒楼,还有一些民间私办的酒楼,以及各式各样的美食小摊,满足了各个阶层对饮食的需求。

靖康之变时,大量北方移民涌入宁波,据吴松弟估计,两宋之际明州移民数量约在一万至数万。

南渡士民把北方的饮食方法带到南方,极大提升了南方的美食水平,再搭配南方丰富的物产,南方饮食发展迅速。

擅于钻研的宋朝人在竞争中将美食推向了新的高度,来自四面八方且日益膨胀的流动人口对饮食的多方位需求,也决定了都市饮食的多元发展方向。

宋代城中月湖流行船菜。据相关资料记载,月湖画舫船子善于做菜,船舫后舱即为灶舱,可以容两三人踞蹲操作厨事。

中舱为餐厅,设置香鼎瓶花,陈设优雅。

大的船只可以放两三桌宴席,小的则摆一两桌。船菜宴“正宴”常常在傍晚举行,此时羊灯悬照,凫壶劝客,行令猜枚,欢笑之声达于两岸。

王安石的《众乐亭》诗说:“春风满城金版舫,来看置酒新亭上。百女吹笙彩凤悲,一夫伐鼓灵鼍壮。”

郑獬的《众乐亭》诗则说:“使君来游携芳樽,两边佳客坐翠茵。鄞江鲜鱼甲如银,玉盘千里紫丝莼。”

南方的水产比北方丰富和便宜,《宝庆四明志》卷4“鱼类”记录了宁波好几十种鱼类和水产。

当时的人们非常喜爱吃鲈鱼,《宝庆四明志》:“鲈鱼数种,曰脆鲈,味极珍,邦人多重之。”

王益柔《遥题钱公辅众乐亭》,“春风浩荡波涛起,彷佛仙人骑赤鲤。金盘下筋饱鲈鱼,尘事茫茫隔烟水。”

船宴之时,觞咏拍曲,品茗赋诗,还有“叶子戏”,这种类似于后来掷骰子的游戏,是近代中国麻将的雏形。

北宋时期,开始使用煤进行冶铁,冶铁技术有了长足进步。宋朝人开始用上了物美价廉的铁锅,铁锅的出现有力推进了美食的制作。

同时,宋代植物油使用比例大大提高,炒菜开始普及开来,产量高成本低的菜籽油在大众油料占据主角。

烹、爆、溜、腌、卤、蒸、炖等烹饪方法的使用,让宋代美食的样式变得五花八门,使人们对食物的美感有了新的认识。

像食蟹,唐代以前的方法较为简单,或蒸食,或酱蟹,或糟蟹。

到了宋代,南食中食蟹的方法就变得多样而精致,有蒸、炒、酿、糟、取肉作羹等。

宁波人高似孙著有《蟹略》,还记录了宋代独特的“蟹酿橙”“洗手蟹”。当然,宋代菜肴总体上还是以“煮”“蒸”“烤”三大种为主,这在学习唐宋饮食的日本料理中可略见一斑。

宋人喜欢比较清淡的小吃,比如像冰雪(冷饮)、果子、包子等。到了南宋,藏冰规模大为提高,平民也可享用冰做的冷饮。

据《梦粱录》记载,南宋首都杭州有卖冷饮的,主要出售“药木瓜”“雪泡豆儿水”“雪泡梅花酒”等。

“雪泡豆儿水”即是冰镇绿豆汤,“雪泡梅花酒”即是冰镇梅花酒。宁波人及至江浙一带说的“吃果子”,包括了生果、干果、凉果、蜜饯、饼食等诸多种类。

史氏家族南宋淳祐年间在月湖专门建有菜园果圃,即如今的花果园庙。日本的果子也是从中国传过去的。日本称中式果子为“中华嚮子”,日式果子为“和嚮子”。

风雅宋韵:士大夫家族的饮食引领

风雅宋韵:士大夫家族的饮食引领明州自北宋王安石兴学之后,开始确立了“耕读传家、商儒并生”的传统。两宋明州仅附郭县鄞县,进士就达730人。

北宋中期以后,明州陆续出现了楼氏、汪氏、史氏、袁氏、舒氏、丰氏、郑氏等重要的新兴士人家族。

如史氏,出现了28位进士,200多位各级官员,所谓“一门三宰相,四世两封王”,在宁宗、理宗两朝,支配着临安朝廷,“将明州变成了全国的政治核心”。

这些新兴的科举家族不仅有非凡的政治才能,还有卓越的文化才学,“学行笃美”“传学彬彬”,促成四明儒学蔚然成风。

至南宋淳熙年间,因丞相史浩邀请,杨简、袁燮、舒磷、沈焕四君子在月湖讲学,形成了以传陆九渊心学为宗、兼综程朱理学及金华、永康、永嘉诸学派学说的四明学派。

士大夫们的饮食观念和饮食结构与宗教因素也有一定关系。当时,“三教合一”的潮流已经弥漫到社会生活的各个领域。

佛教提倡戒杀和素食,要求僧人节制饮食,以利修行。

道家提倡“饮食自然”“天人合一”“药食同源”的养生观念,认为“万物盗天而长生,人盗万物以资身。若知分合宜,亦自然之理也”。

道教强调人类应该基于自身生命活动的能量需求来规范、调节饮食行为,其少食、辟谷、休粮等实为“节量饮食”之举,以求健康长寿。

人文蔚起:与民同乐的聚会饮食

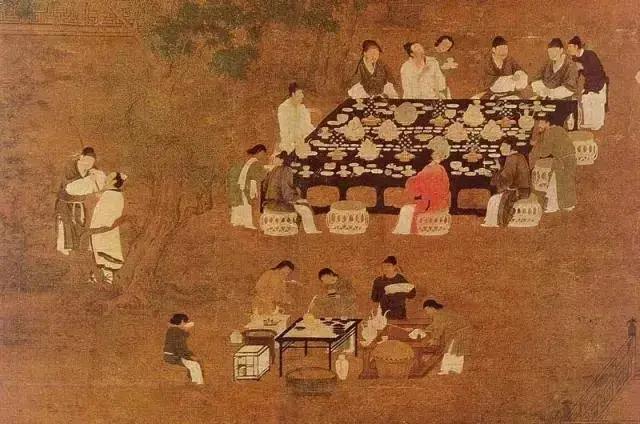

人文蔚起:与民同乐的聚会饮食宋代士族门第观念衰退,平民均平意识兴起,主要体现在市民生活方式的改变、生活空间的拓展,以及官民之间游乐活动的普遍上。

在开放的商贸城市中,街市成为空间的主角,公共园林建设得以发展。

公共园林也成为宋代帝王、官僚士大夫施行“与民同乐”政治理念的重要体现,是他们制礼作乐、教化万民最直接有效的举措之一。

宋代的皇家园林有对市民开放的传统。像汴京御苑金明池、琼林宛定期开放,小商贩可以将摊位一直摆到御殿廊下,不难想象园内市肆的兴旺。

结语

结语政府定期举办大型的节庆活动,与民同乐,这俨然是朝廷亲民的重要国政。这种公共文化服务,甚至成为官员德政的考核标准。

春节、元宵、清明、社日、端午、七夕、中秋、重阳、除夕等佳节最为热闹。

元宵节以放灯、观灯为主要活动内容,“千门喜色,万家和气”,宁波城内十洲三岛、锦坊乡陌,星球高挂,争奇斗艳,配合灯展,人们还要举行化装游行,表演各类文艺节目,甚至连太守也是“欢意随人意,引红裙、钗宝翠钿;穿夜市、珠筵玳席”。

参考文献:

《耕织图》

《开庆四明续志》

《众乐亭》

《宝庆四明志》

《遥题钱公辅众乐亭》

《梦粱录》