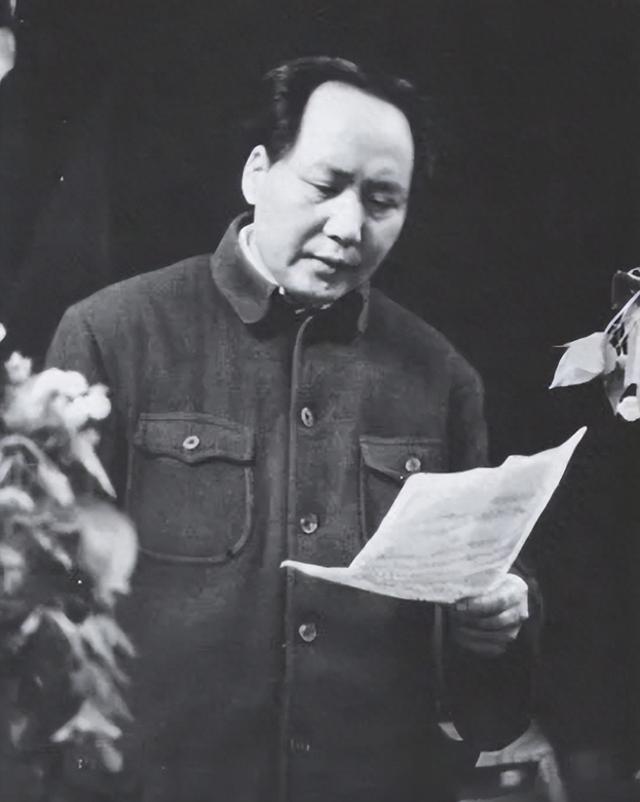

1970年8月,中共中央召开九届二中全会,自从开幕以来,毛主席经过八天的反复思考和斟酌,写下了至今仍然被人们研读的《我的一点意见》。

这一文章看似将矛头直指林彪,实则是毛主席为了挽救林彪的苦心之举。然而很遗憾,林彪没能读懂他的良苦用心,做出了无法挽回的错事,葬送了自己的人生。主席的文章主要提到了哪些方面?他和林彪之间又有着什么样的分歧?

内政外交,均有分歧上世纪60年代中后期,那个曾经深受毛主席信任和欣赏,也受到党中央重用和提拔的开国元帅林彪,不知不觉间发生了巨大的改变。

1969年珍宝岛冲突发生之前,他和毛主席就已经有了政治问题上的冲突,只是当时并不明显。珍宝岛事件让他们之间的矛盾被进一步激化,毛主席也深刻的意识到了自己和林彪的不同。

身为国家的掌舵者,毛主席在思考中国的外交关系时,不得不从大局着手,尽量维持中国与周边国家的和平局面,避免更大程度的冲突甚至是战争爆发。

陈老总、叶剑英元帅、聂荣臻元帅和徐向前元帅,被主席邀请到中南海,共同商讨中国的外交工作重点。

四位元帅一致认为,在中苏两国关系走向破裂的同时,我们应该巧妙地利用苏联和美国之间的矛盾,举行中美两国之间的高层会谈,打开中国与西方国家的新局面。

他们的建议引起了毛主席的深思,同时也与毛主席和平解决边境冲突问题的想法不谋而合。

在濒临战争的边缘,主席将中苏关系拉了回来。以历史视角来看待当年的往事,人们必须承认,主席的决定是明智的,也是长远的。

可林彪却并不这样认为,不管是中美关系还是中苏矛盾,他和毛主席的意见都完全相左。

他认为,中国和美国有着意识形态上的根本不同,两个国家没有办法成为朋友。中国和苏联两国间的战争避无可避,为了捍卫国家主权,我们必须同苏联对抗到底。

他的态度是刚硬的,同时完全没有考虑到中国所处的现实情况和国际局面,更没有考虑到一旦战争爆发,普通群众会遭受怎样的苦难。

林彪或许不算一个好战分子,但是在对外关系上,他的想法的确莽撞。

如果说外交问题让主席意识到,林彪不算一个完全合格的接班人,那么内政上的分歧,则让主席心中产生了对于林彪高度不满的情绪。

他在没有经过毛主席同意的情况下,擅自向全军发动紧急指示,也就是后人所谓的第一号令。

人民军队是保卫人民群众利益和国家主权的武器,解放军也采取军委主席负责制。林彪的做法,完全是在无视主席的权威,并且有了明显的僭越。

虽然新中国绝对不是一个阶级社会,党中央领导人也并不强调社会地位的分化,但是在具体的工作部署和开展过程中,层层负责的逻辑结构极为重要。

不管是尸位素餐,还是越俎代庖,都不利于解放军队伍的长期健康发展。

因此林彪的做法,让毛主席非常愤怒。

除此之外,有关人民军队缔造者和指挥者的说法,两个人的看法也有所不同。

1970年7月,在八一建军节社论的草稿修订过程中,毛主席明确表示,他个人并不满意“人民解放军是毛主席和林副主席缔造和指挥的”这一说法。

首先,人民解放军的缔造者绝对不仅仅是毛主席或者林彪。在漫长的革命征程中,党的早期领导人,土地革命时期参与军事指挥的优秀军事人才,他们都是这支队伍的共同缔造者。

片面的把功劳集中在某一个具体的人身上,这和共产党的执政理念以及人民解放军的治军理念背道而驰。

至于指挥者,主席一针见血的指出:“缔造的就不能指挥呀!”

另外,关于国家主席的任职问题,林彪也完全违背了毛主席的意愿。

毛主席希望取消国家主席这一职务,毕竟它只是个象征性的国家元首职务,整日里负责迎来送往,这已经让年岁渐长的自己吃不消。

早在1958年,他就发表过公开声明,辞去国家主席一职。他的难处,他的顾虑,中央领导层不可能不知道。

可即便如此,在中共九大召开之后,林彪仍然提出希望由毛主席继续担任国家主席的想法。他自己则有意辞去国家副主席,让人误以为他淡泊名利。

实际上,他的真实想法后来被江青一语道破。如果不设国家主席,那他该往哪里摆。

可见,林彪争权夺利的心思相当强烈。

深思熟虑,发表文章1970年8月,中共九届二中全会开幕。小组讨论会上,林彪的心腹陈伯达堂而皇之的吹捧林彪,吹捧设立国家主席一职的正当性与合理性。

他说的越是天花乱坠,讲的越是洋洋得意,毛主席的心就越沉,脸色也越青。

明眼人都看得出来,在党中央严厉反对搞小集团的环境之下,林彪已经在拉帮结派的道路上一去不复返。他的山头主义,让主席和总理等国家领导人极为厌恶。

中央高层之间的关系极为复杂,毛主席不便将矛头直指林彪。所以借着批评陈伯达的机会,主席顺势敲打林彪集团,让他们有所收敛。

不仅如此,才高八斗的毛主席还憋了一个大招。

1970年8月31日,毛主席写下了一篇文章,《我的一点意见》。从九届二中全会开幕之时起,他就在考虑写下文章。深思熟虑8天之后,他把想法变成了现实。

他在文章中严厉的指出陈伯达犯下的大错,比如在摘录马克思、恩格斯、列宁等革命导师的语录时,陈伯达出现了明显的虚构或者错误摘录的情况。

而且他所说的一些话,所做的一些事,根本不符合中国的实际情况。

他在一些文字资料中提到,国家需要有彼此能够很好地互相配合的领袖。这一点,就与中国严重不符。

主席写:“我跟陈伯达这位天才理论家之间,共事三十多年,在一些重大问题上就从来没有配合过,更不能说很好地配合了。”

毫无疑问,这番话就像一记火辣辣的耳光,直接打在了陈伯达的脸上。

似乎是为了印证自己的说法,毛主席还举了三次庐山会议为例子。

第一次召开庐山会议时,陈伯达与彭德怀走的很近,这显然不符合当时毛主席所期待的局势。

第二次庐山会议召开期间,陈伯达上山几天之后就下山了。谁也不知道他为什么下山,更不知道他究竟跑到哪里去了。

关于第三次庐山会议,毛主席的用词更是十分犀利。他说陈伯达摆出一副唯恐天下不乱的架势,似乎要炸平庐山,停止地球转动,处处煽风点火,突然袭击。

主席的明确点名,彻底宣告了陈伯达的政治死刑。他就是再怎么蹦跶,再怎么兴风作浪,也没有前进一步的机会了。

陈伯达是林彪的人,大家都心知肚明。但是本着做人留一线的原则,毛主席并没有把话说死,也没有把林彪集团一竿子全部打倒。

相反,不管他表现出来的态度,还是他在《我的一点意见》当中的遣词造句,都给林彪留下了余地,留下了改过自新的机会。

只是很遗憾,林彪并没有珍惜这份感情。

逆流而行,自取灭亡在《我的一点意见》最后,毛主席特意这样写道:“我同林彪同志交换过意见,我们两人一致认为……我们只能站在马、列主义的立场上,而决不能跟陈伯达的谣言和诡辩混在一起。”

他把林彪拉在了自己的阵营当中,用我们二字代表了林彪和陈伯达之间的割席。陈伯达发出的是谣言和诡辩,主席不希望这两个标签被贴到林彪的身上。

他的良苦用心,林彪或许有所感知,或许不屑一顾。总而言之,这个被主席特意递出来的台阶,林彪并没有走下去。

毛主席想要教育他,挽救他,他也并不接受。

九届二中全会结束之后,林彪不仅没有收敛,反而变本加厉。因为前途未卜,他对自己的政治地位产生了怀疑,也因此而对毛主席产生了怨恨情绪。

两人曾经并肩作战过的情谊,从井冈山一路走来的点点滴滴,早就已经被他抛在了脑后。权力面前,他已经被蒙蔽了双眼,再也不是当初那个一颗红心向太阳的军事天才。

走上不归路,也成为了林彪作茧自缚的结局。

和平夺权这条路,已经被毛主席的果断决策彻底堵死。于是,不死心的林彪和叶群等人决定发动武装叛乱,而毛主席则是他们主要针对的对象。

此时此刻,他们已经完全顾不上毛主席的人身安全会对中国的稳定局势产生怎样的影响,只一门心思地为了一己私利而做出害人害己之事。

好在他们的阴谋败露,毛主席也不像从前那样对他完全信任。自知走投无路的林彪决定铤而走险,叛逃苏联。

1971年9月12日,林彪、叶群和他们的儿子林立果,正在紧张地为叛逃做着准备。在没有得到中央命令的情况下,他们擅自登上三叉戟专机,叛逃之路正式开始。

9月13日凌晨,专机在蒙古温都尔汗地区坠毁,飞机上的所有人全部丧命,这就是历史上赫赫有名的九一三事件。

经此一事,林彪集团也彻底受到清算,与林彪相关的人员更是被隔离身边,什么坏心思都不敢再有。

1981年,最高人民法院特别法庭认定他为反革命集团的主犯。昔日威震四方的战将,也因为自己错误的行为,被永远钉在了耻辱柱上。

林彪的步步沦落,想必毛主席也是看在眼里,急在心里。他给过林彪全部的信任,也给过林彪很多次机会,在《我的一点意见》中更是有心把林彪拉到自己身边。

只可惜,他的苦心错误,林彪也万劫不复。

结语天要下雨,娘要嫁人,有些事情,无论怎么努力,人们也改变不了。林彪被权力蒙蔽了双眼,他的结局早就已经注定。毛主席目睹他一点点变质,终于明白,有的人,自己再怎么用力也没有办法把他拉回正道。

参考央视网:

中国共产党新闻网: