又一年高考结束了。

在内卷严重,学历贬值的今天,高考仍在大众认知中与更好的未来链接。

因为受教育机会本身,就足够珍贵。

就像最近,鱼叔又刷到了短视频平台上的「扫盲班」。

主播通过视频或直播教粉丝识字,看得鱼叔五味杂陈。

会读会写的咱们,大概已经难以想象不识字是什么感觉。

似乎生活万事难开展,如果家人朋友不在身边,那心情苦闷时连个消息都不会发(也不能一直打电话)。

这些「文盲」里,女性占比高到惊人。

尤其在经济落后的地区乡村,女人们「做梦都想学写字」。

好在现在有了网络,至少多了一扇窗。

但转念一想,在足不出户被迫「文盲」的年代里,女性靠什么与外界交流?

又如何纾解困顿,甚至给后人留下一丝自己的痕迹。

最近一部刚上线的纪录片,回答了这个问题。

策划制片,是鱼叔前两天写「消失的内娱专业主持人」时提到的汪涵。

该片曾入围奥斯卡最佳纪录片短名单,手法猛辣。

鱼叔看完确实十分震撼。

今天就来说说——

《密语者》

关于女孩上学有多难,鱼叔已经写过不少相关影视作品。

她们有的是上着上着从校园中「消失」,小小年纪就嫁人生子。

像《出·路》里的马百娟,来回三十里路上学,挡不住女孩心怀希望。

谁知到了15岁,家人觉得女孩上学没什么用。

同龄女孩都渐渐大起肚子,马百娟也就从学校辍学。

她被安排嫁给了自己的表哥,在纪录片里没了后续。

每每看到这,鱼叔都觉得张桂梅校长坚持在大山里办免费女校,真是功德无量。

即便如此,马百娟也算上过学能识几个字。

近代以前,男女教育同权还是奢望。

女性没有受教育的机会,被隔离在学堂之外。

底层苦,但底层的底层是无声的女人们。

苦难压身,精神需要出口。

于是自为仓颉,生生造出了独属于女性的「女书」。

《密语者》便是一部聚焦女书话题的纪录片。

其实,这两年随着女性议题讨论频繁,女书也有了些热度。

但以防万一,鱼叔还是先大致介绍下这种特殊的文字:

女书被认为是世界上唯一一种专属于女性的文字。字形成斜菱形,秀美修长,又不乏力量感。如叶似刃,像藤蔓也像劲草,似闪电也似矛革。女书最引人注目的特征便在于其女性属性。在被学术界发现以前,女书为女性专有,这主要体现在三个方面:女人创、女人用、女人传。原多使用于湖南江永、道县等地。女性使用者们基本都没上过学,是主流社会的「文盲」。加上年代久远、造字者多、口头性强、人死书焚等特点,女书传承极易断裂,目前的使用者基本都已高龄,后续传承人少,作品也留存不多。

由于女书的诞生、传播、意义都令人震撼,已经几次在网上掀起讨论。

加上纯女属性与时下女性觉醒热潮作用,让女书在热度发酵过程中一度被「捧上神坛」,成了「女性力量」的代名词。

去年就因女书发源的争议,在网上掀起骂战。

但可惜的是,关于女书的影视作品着实不算多。

李冰冰曾与全智贤合作拍过一部《雪花秘扇》,由华人导演王颖执导。

然而,这已是13年前的作品。

且议题探讨深度不够,豆瓣评分仅有5.8.

所以说,《密语者》作为一部入选奥斯卡短名单的纪录片。

既属于女书的热度「复出」,又或许能填补相关话题的影视空白。

但看完之后,鱼叔有点难受。

不仅是心理上,还有观感造成的「生理不适」。

意料之外,《密语者》并非是走女书科普路线的纪录片。

而是将镜头对准了两位与女书有关的女性,呈现她们与女书缠绕的生活。

乍一听大概觉得岁月静好。

但点开看了半小时,鱼叔竟然有了恐怖片观感。

这部纪录片里的男性,全都「面目可憎」,甚至让人「生理不适」。

再看评论,果然不是错觉。

到底拍了啥,咱们从头说。

纪录片的两位主人公,一个是胡欣。

她是目前最年轻的女书传承人。

随着女书被纳入非遗,胡欣的身份抬头,外出活动也跟着多了起来。

但待遇,远没有想象中光鲜。

在女书园展示女书书法时,不断有男游客一边喊「美女」打趣,一边上前要求「交个朋友」。

他的女儿上前劝说,被喝退在旁。

大型活动上,胡欣上台表演要兼具观赏性。

女书内容的悲情性,被改成欢乐曲。

现场写完要送给会长,以表心意。

下了台,还要参与酒局。

觥筹交错间,胡欣有点无措,但耳边举杯笑声不断。

到了专业展台,很多人对女书的「兴趣」,也让人无语。

有的瞎问,有的挑刺,有的莫名其妙。

「这么大的纸你写这么小?」

倒是有商业化的有效例子,但都莫名让人恼火。

「当这样一种女书的文字,出现在男士的服装上的时候

可能会更多地体现出一种,女性对男性的一种关爱」

可以感觉到,镜头总是抽离而又讽刺。

拾得的画面有时极其荒诞,反倒生出一股黑色幽默。

比如女书国际文化交流中心开幕式上,揭幕领导没有一个女性。

写着女书的匾额意外掉落,无声胜有声。

但也察觉的出来,让人不适的不是性别。

而是讽刺感背后隐藏的父权倾轧,和钱权代表的过度商业化对女书真正意涵的暴力剥夺。

片中,另一位主人公思慕的生活里,也充斥着这种「不适」。

思慕从小学音乐,平时有表演,也会教授课程。

但最痴迷的,还是女书书法。

她说女书能让她思考,感受到平静与快乐。

甚至她还通过女书收获了理想爱情。

对方迅速解出了她用女书写就的情书,以此打通了情路。

二人很快到了见家长的阶段,却总觉得哪里不太对。

还没见面,男友已在提要求。

「不炒菜总要端个碗吧」

到了家中,还要磕头听训话。

有客来见,就更要勤快。

无奈家里女人们心疼新儿媳,不愿让她分担家务。

搞得思慕被推来推去,只好尴尬地站在一边。

饭过,便要赶紧喝调理身体怀宝宝的药。

纵然男友言语间仍然甜蜜,但思慕的表情却越来越尴尬。

当二人再说到女书,已全然没有了起初的甜蜜。

生孩子买房辞职的话题被摆在前面,两个人也从并肩坐到了对面。

恍惚间,鱼叔也看得快窒息了。

平心而论,作为一部纪录片,作品有太多摆拍痕迹,也透露出过浓的创作者主观情绪。

看似在拍女书,其实女书被隐而不论,学术性与深度挖掘上未得纵深。

反而作为道具,无力地反射着人心。

背后的讽刺与愤怒,几乎可以穿透屏幕。

像是,在拍女书被异化成为新女德用来教育女孩们时,镜头几乎在控诉。

甚至像打脸一样,衔接起对比画面。

将可笑的公主训练,与村中女性沉重的背影相连。

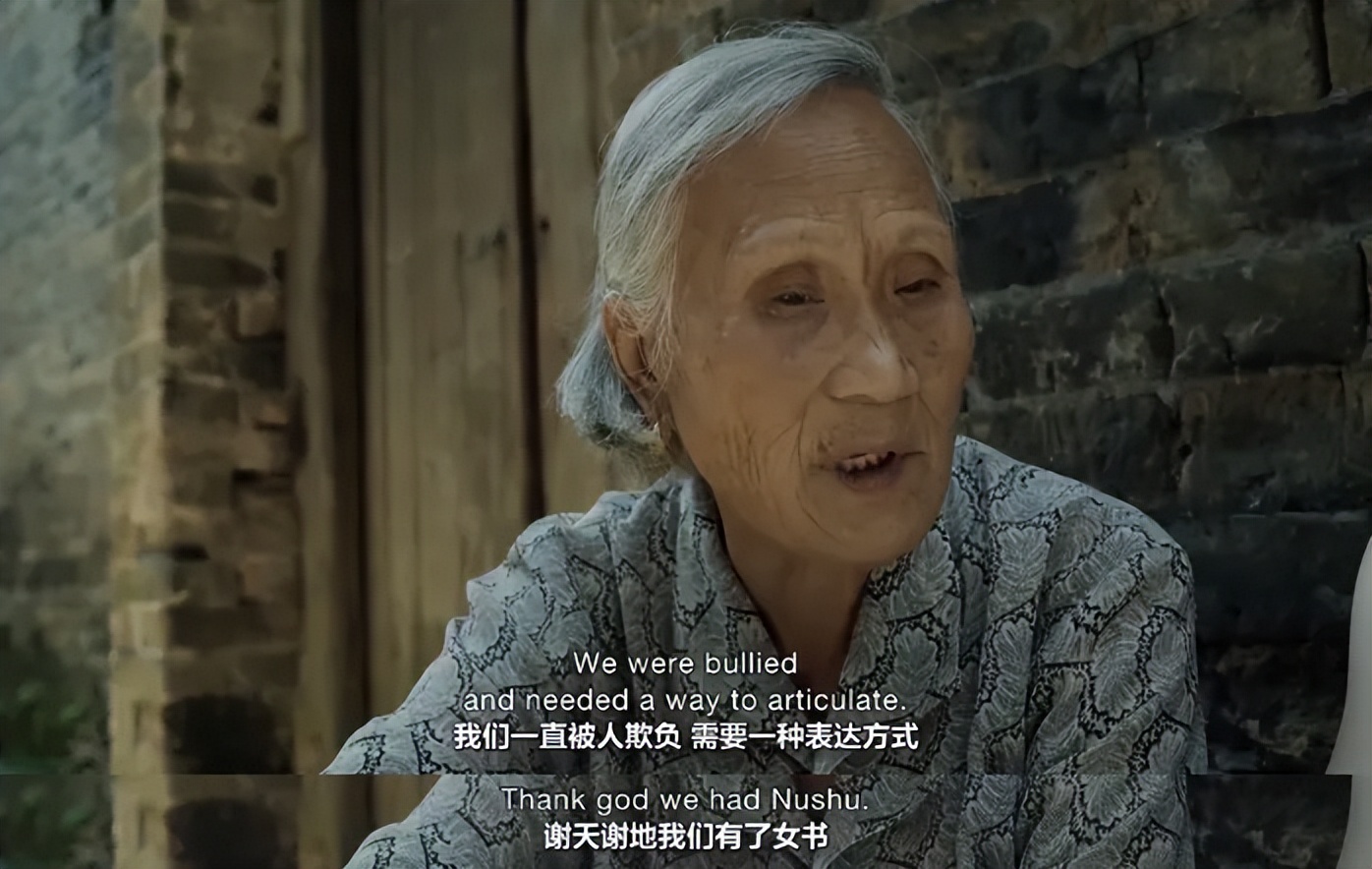

一切就像片中最后一位女书大师何艳新所说:

「你们的女书就是在跳舞

我的女书就是密室

不管它现在什么样子

都跟我们以前的女书没有关系。」

以前的女书是什么样的?

是世道夹缝中挣扎着溢出的女性苦难,字字泣血。

再用作不孤单的证明,磕磕绊绊地安慰着遥远的姐妹不至绝望。

如开头这首:

美丽春夜一弯新月/我想对你说些心里话/我们这些姑娘都在受苦/还有别人惨过你/有些山高有些山矮/我们注定要一起过这样的人生

也如,何艳新的记忆里,端洗脚水都不敢抬头怕被打的岁月。

这也是为何女书内容原本多凄婉。

有自传、诉苦、姊妹结交、哭嫁、祭文等内容。

唯独夫妻关系内容缺位,因为确实没什么好说的。

以上种种作为一部纪录片,确实不够冷峻。

但鱼叔整体看下来,仍然觉得可以推荐。

因为片子震撼到我的,正是镜头没有对女书有过多着墨。

却在拍人时,被旁置的女书突然迸发出的生命力。

片中,镜头聚焦到胡欣的个人生活。

虽然身为最年轻的女书传承人,但她并未去往大城市工作。

因为眷恋家乡,她留在县里承担女书相关工作。

胡欣家里姐妹四个,没有兄弟。

为此,即便她因为女书拥有了世俗意义上的名声地位,一家人仍在村里被看不起。

嫁人,仍是女人的头等大事。

胡欣结识了同在女书园里工作的初恋。

谁知婚后,男方显露出严重家暴倾向。

还执着于生子,逼得胡欣堕女胎离了婚。

而离婚又让胡欣更加抬不起头来。

邻居结婚不愿请她,家里人也怕别人说闲话。

甚至,女书不仅没能帮到她,反而加剧了她的处境。

碍于身份,不被邀请也要包红包。

被家暴,不让哭,因为不体面。

女书传承人的身份,最多让丈夫顾忌不能打脸。

似乎千百年过去,女书承载的女性苦难竟还未过时。

所以,当胡欣再唱起何艳新教她的歌时,不自觉便落下眼泪。

霎时观众就明白,文字语言终究是情感的削足适履。

女书也一样,文字形式本身单薄无力。

是因为搭载了经历与情感、眼泪和笑意,才有了活力。

是个体女性的生命体验总有相似的内核不灭,倾轧异化也无法动摇这共同的密语,女书才得以绵延至今。

整个片子之所以打动我,其实也是这份遥遥呼应出的生命力。

就像开头提到的网络扫盲班,女性想识字的求知欲没因年岁消磨。

没有教室,也会涌向直播间。

「文盲」心不盲,人的情感不会因压抑而消失,只会反叛找到更惊人的出口。

正如女性作为历史上长久的失语者,在夹缝处也造的出专属文字。

狭身而立成就这密语,誓要讲述自己的故事。

再如千百年前那样,寻迹找到同伴。

正如时下的高涨的女性议题讨论热度。

但不同的是,这次天会更亮一些。