声明:本文内容均引用权威资料进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

一、马连尼斯科与“S-13”号的西南航行

1945年1月11日清晨,汉科半岛的冰冷海风中,“S-13”号潜艇启动了其沉重的柴油发动机,海面上泛起层层波纹。苏联海军少校亚历山大·马连尼斯科在甲板上仔细检查了装备和人员,确保一切准备就绪。随着潜艇缓缓驶出安全的港湾,开启了向西南方向的航行,目的地是波兰的科沃布热格与立陶宛之间的海域。

行程中,“S-13”号沿波罗的海边缘行驶,海面偶尔被冬日的阳光照射,反射出刺眼的光芒。航行过程中,潜艇的内部紧张而有序。马连尼斯科与副手及其他船员进行了多次沟通,检查每个系统的运行状态,从导航设备到武器系统,无一不被反复核查。

1月13日,当“S-13”号抵达预定海域时,海面上的风浪较大,潜艇顺着波浪方向缓慢地在海域中穿行。此处的海域,本应是盟军船只频繁出没的地带,但由于战争后期德军船只的减少,目标已经变得稀少。

马连尼斯科站在潜望镜旁,不断调整角度,寻找可能的目标。海面上除了偶尔一两艘远行的渔船,几乎看不到任何大型船只的踪影。马连尼斯科意识到,常规的巡逻模式在这样的条件下难以取得成果。

二、不顾一切的决定

1945年1月30日凌晨,波罗的海上风高浪急,黑云压顶,海面上泛起狂涛骇浪。在这样严峻的自然条件下,“S-13”号潜艇内部,一场紧张的决策过程正在进行。马连尼斯科站在潜艇的控制室中,面对着他的副手和政委,他明确表示要调整原定的巡逻计划,决定将潜艇驶向波兰海岸的西南方向。

尽管这个决定未得到潜艇舰队高层的明确授权,而且政委明确表示反对,担心这样的行动可能超出了规定的作战范围,引起不必要的冲突。然而,马连尼斯科依靠其在船员中建立起的深厚威望和过去行动中展现出的出色军事才能,坚持自己的决策。他详细地向全体成员解释了此次行动的重要性,强调这是捕捉敌舰的一个绝佳机会,可以对敌方造成重大打击。

在紧张的会议中,政委尽管仍然表示担忧,但在马连尼斯科坚定的态度和清晰的战术规划面前,最终未能改变这一决策。马连尼斯科下达了前往指定海域设伏的命令,全船上下迅速行动起来,调整航向,检查武器系统,确保一切准备就绪。

潜艇缓缓下潜,消失在波涛汹涌的海面之下。潜航中,潜艇的声呐系统全天候运作,以探测任何可能的敌舰动向。船员们在紧张而有序的氛围中执行各自的职责,每个人都清楚这次行动的风险与可能的战果。

潜艇沿着波兰海岸线向西南方向悄无声息地推进。随着接近目标海域,潜艇的速度逐渐减慢,全体船员的紧张感逐渐增强。在这期间,马连尼斯科和他的副手反复检查航线图和海域的水文地质数据,确保潜艇能在复杂的海底地形中安全航行。

终于,在1月30日的黎明前,潜艇到达了设伏的位置。这是一个视野开阔的海域,适合潜艇进行攻击准备。马连尼斯科命令将潜艇的浮力调整到最佳状态,以便随时准备进行攻击。潜艇的鱼雷发射管被仔细检查并装填好鱼雷,所有的战斗准备工作在紧张而有序的氛围中迅速完成。

就在所有准备工作就绪后不久,潜艇的声呐探测到了目标舰只的动向。马连尼斯科立即在控制台前仔细分析信号来源,判断敌舰的具体位置和移动轨迹。

三、“威廉·古斯特洛夫”号的灾难

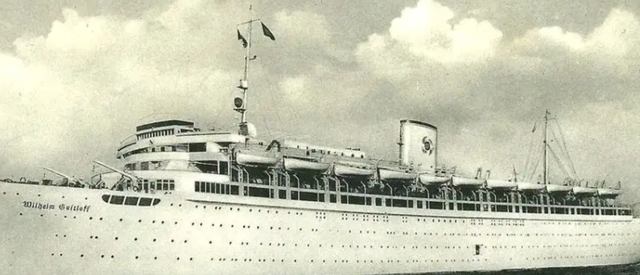

不久,确定目标船只为一艘德国运输船,名为“威廉·古斯特洛夫”号。这艘船体积庞大,是德国在波罗的海使用的主要民用运输船之一。马连尼斯科决定采取行动,命令潜艇进行紧急上浮准备发动攻击。随着潜艇的浮起,船员们紧张地准备着战斗位置,鱼雷发射管被快速装填并对准了目标。

潜艇上浮到接近海面的位置,马连尼斯科亲自对准目标,冷静地计算了鱼雷的发射角度和时机。在黎明的微光中,他能够隐约看到“威廉·古斯特洛夫”号的轮廓,这艘船的大小和行驶速度为其成为一个理想的攻击目标。

命令下达后,三枚鱼雷几乎同时发射,直线穿过寒冷的海水,以高速朝着“威廉·古斯特洛夫”号飞去。鱼雷的轨迹稳定,精准地命中了运输船的中部和后部,造成巨大的爆炸和破坏。随着爆炸声响起,潜艇上的船员能够感觉到微弱的震动,知道他们的攻击已经成功击中目标。

然而,随着时间的推移,情报逐渐显示,“威廉·古斯特洛夫”号并非普通的军用运输船,而是载有大量平民的船只。船上不仅有德国士兵,还有大量撤离的平民,包括妇女和儿童。这些信息初步通过战后救援和幸存者的证言得以确认,最终确认的遇难人数高达9343人,其中包括5000余名儿童,使这次攻击成为了人类历史上单一船只遇难人数最多的海难。

四、“施托伊本”号的沉没

1945年2月10日午夜,"S-13"号潜艇在波罗的海的黑暗水域中继续执行其任务。这一夜,海面异常平静,仅有的月光透过云层照射在波涛之上。马连尼斯科和他的船员们保持着高度的警觉,声呐操作员紧盯着他的屏幕,监控着周围的海域。

就在这时,声呐系统捕捉到了一组强烈的回声,信号表明有一艘大型船只正在接近。马连尼斯科迅速前往控制台,仔细分析这些信号。初步判断,这艘船的尺寸和速度符合巡洋舰的特征。根据战时的标准程序,任何未能明确识别且在战区内接近的大型船只都可能被视为敌方战舰。

在这种情况下,马连尼斯科决定采取预防措施,命令潜艇准备攻击。船员们迅速行动,调整鱼雷发射管的角度,同时计算目标的距离和航向,确保鱼雷能精准击中。几分钟后,"S-13"号在深海的隐蔽中静静地等待着最佳射击时机。

终于,马连尼斯科给出了发射命令。三枚鱼雷几乎同时发射,携带着致命的力量,穿过寒冷的海水,直奔目标。在浓重的夜色中,只能听见鱼雷发射时压缩空气的呼啸声,而后是紧张的等待。

不久,远处传来了巨大的爆炸声,水面上泛起了巨大的浪花,证明鱼雷已经命中了目标。马连尼斯科立即下令潜艇深入潜水,以避免被可能的反击击中。潜艇慢慢下沉,消失在黑暗的海水中。

后来的情报显示,被击中的船只并非巡洋舰,而是名为“施托伊本”号的德国运输船。这艘船在东普鲁士的皮劳港装载了5200多人,大部分是平民,包括妇女和儿童,他们正试图逃离苏联军队的进攻。由于当时的船只外观常被用来伪装,使得马连尼斯科误判了其真实性质。

“施托伊本”号在被鱼雷击中后仅仅挣扎了20分钟就开始沉没。在接下来的混乱中,虽然有659人被护航的舰艇救起,但其余的超过4500人随船沉入海底,无法幸免。

五、历史的双重标准与战争的残酷

在第二次世界大战的残酷背景下,"S-13"号潜艇对“威廉·古斯特洛夫”号和“施托伊本”号的攻击引发了一系列国际舆论的强烈反响。西方的宣传机构迅速将这两起悲剧描绘成苏联海军对无辜平民和弱势群体的无情攻击,报道中充斥着对苏联行为的谴责和对受害者的同情。

这些报道强调了遇难者中大量平民的存在,特别是“威廉·古斯特洛夫”号上的5000余名儿童,这使得事件的描述更加激发了公众的情感和愤怒。媒体使用了诸如“无差别屠杀”和“冷血行为”等措辞,来形容苏联潜艇的攻击,这种言辞进一步加剧了国际社会对苏联的负面看法。

然而,在战争的实际情境中,事情的另一面表明了视觉误判和战时决策的复杂性。事实上,"S-13"号潜艇在执行任务时,面对的是两艘涂有海军灰色的大型船只,这种颜色通常用于军舰,增加了它们作为军用运输船的可能性。更重要的是,这两艘船上均未标示“红十字”标志,这是保护医疗船只免遭攻击的国际公认标志。

从潜望镜观察,马连尼斯科和他的船员只能根据船只的外观和行为作出最快的反应决策。在夜间或黎明时分的低光环境下,识别具体的船只类型更是一项挑战。在这种情况下,潜艇的指挥官必须依赖有限的信息做出生死攸关的决策,而这种决策在战时往往偏向于自身安全和战术目标的达成。

这两起事件的复杂性不仅仅体现在军事行动的直接结果上,更在于它们如何被不同国家和文化在后续的历史记忆中重塑和解读。西方的媒体通过其报道方式,可能加剧了事件的情感色彩,而忽视了战争环境中的视觉误判和决策压力。这种一面倒的报道风格未能充分展现战争的全貌,而是片面地将责任归咎于执行命令的军事人员。

参考资料:

来自 杜东冬著. 决战大洋[M]. 2019