【阅读提示】

20世纪50年代,经典长篇小说《野火春风斗古城》出版,风靡一时。

作品通过我党地下工作者同敌人的一系列斗争,再现了1943年前后保定地区的我党地下工作者险象环生的革命斗争经历。

其实,从抗日战争到解放战争,我党在保定开展的地下斗争远比小说里写的更加惊心动魄。

《野火春风斗古城》,人民文学出版社,2018年出版版本

敌工部长策反伪军上校

1938年8月24日零点刚过,夜色掩护下,一支1800余人的队伍,携带着武器弹药,悄悄出了保定城。

蒙蒙细雨中,他们一路疾行,坚定地奔向位于保定唐县的晋察冀军区所在地。

这支队伍就是七七事变后,华北日伪军中第一支整体起义参加八路军的伪平汉线警防队三纵队第六区队。

这次起义,改变了平汉线北段敌我力量的对比,壮大了抗日武装力量,受到八路军晋察冀军区司令员兼政治委员聂荣臻的高度赞誉。

这支伪军队伍反戈抗日,与保定的地下工作密不可分。

这段传奇故事,还要从伪平汉线警防队三纵队第六区队的上校区队长——王溥说起。

王溥,东北陆军讲武堂毕业。九一八事变后,他曾向张学良请缨抗日,进入东北军马占山部任少校副官,参加过著名的齐齐哈尔江桥抗战。

1932年,因时局所迫,马占山为保存抗日实力率部暂降日军,王溥由此成为一名伪军军官。但他的内心十分煎熬。

1936年,王溥随伪军部队移驻关内,担任伪平汉线警防队三纵队第六区队上校区队长,驻地在保定。虽然职务升迁,但他内心的痛苦有增无减。

1937年七七事变爆发,中共中央发表《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》,号召全国人民团结抗日,王溥受到极大震撼。

1938年初,王溥率部首次与八路军遭遇。八路军在战壕里向伪军喊话,表明中国人不打中国人,大家应一致对外。

喊话引起了王溥思想上的共鸣,他命令部下不许对八路军开枪,八路军也主动放弃了对王溥部队的包围。

这支伪军的举动引起了我军的注意。随后,参战的八路军部队首长将王溥部队的表现报告给了晋察冀军区司令部。

经多方了解,结合王溥在江桥抗战中的表现以及对八路军的态度,我军认为他是一个可以被争取的对象。据此,保定地下党组织开始派人与王溥秘密接触。

一段时间的接触后,党组织发现,王溥虽为伪军军官,但为人朴实,爱护官兵,不贪钱财。于是,聂荣臻决定,派遣同是东北籍的晋察冀军区敌工部部长厉男再次接触王溥,秘密策反。

厉男接到任务后,多次与王溥会面,向其讲明党的抗日主张和统战政策。6个多月的接触后,王溥下定决心,表示接受中国共产党的领导,待时机成熟时率部起义。

厉男和王溥对起义进行了周密的准备。根据厉男的建议,王溥逐步将伪平汉线警防队三纵队第六区队的重要职位换上了自己人。

这时,还出现了一个小插曲。

1938年8月中旬,王溥的妻子携子女从北平到保定探望丈夫。为骗取敌人信任,王溥特意安排家属住在了负责监督区队的日军顾问家对面。之后,日军顾问回北平开会,王溥又让家属随日军顾问一起坐车回了北平,无形中充当了日军顾问的人质。这些安排成功迷惑了敌人,日军放松了对王溥的戒备。

1938年8月23日,监督区队的日本顾问应召回北平开会。王溥决定抓住这个绝好时机,秘密起义。

当天晚上,他把区队副大队长以上的伪军军官召集到一起,讲明抗日救国的道理。官兵们对于侵略者的恶行早已义愤填膺。有的说:“小鬼子的气,我们受够了,亡国奴我是坚决不当了!”有的说:“我们不能便宜了洋鬼子,我的意见是最好吃掉城里的一部分日军。”

最终他们认为,雨夜,敌守我攻,恐伤亡过大,对起义不利。趁日寇疏于防守之际,把队伍悄悄拉出去才是上策。就这样,随着王溥一声令下,1800多人的队伍携带武器弹药,高举义旗反戈抗日。

聂荣臻对王溥的抗日行动给予了很高评价,对厉男等保定地下党在此次策反行动中的工作也给予了充分肯定。

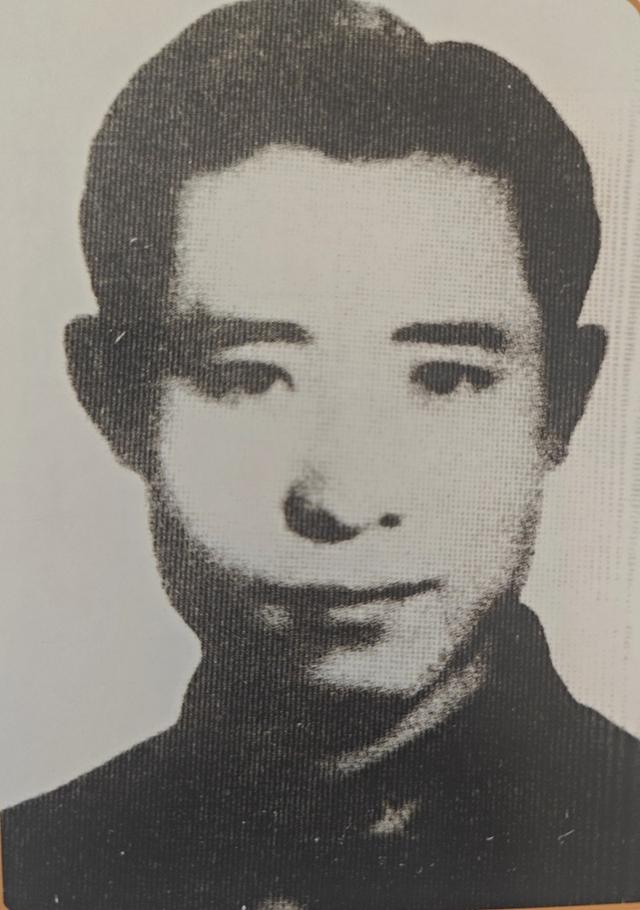

李英儒,1943年拍摄于保定。河北省委党史研究室供图

后来,保定籍作家李英儒把这段惊险曲折的故事写进了小说《野火春风斗古城》中,被人们广为传颂。

其实,当时的保定城中隐藏着我党多位地下工作者,他们在保定城内及周边获取情报、瓦解日伪军、建立情报站,开展了形式多样的地下斗争。

一张细密的保定地下工作网

在《野火春风斗古城》中,李英儒描写了以厉男为原型的小说主角杨晓东参与保定地下党活动的许多细节,这源于作者的亲身经历。

1942年5月开始,日军对冀中抗日根据地进行疯狂的“五一大扫荡”,抗战环境变得极其恶劣。为了继续敌后游击战争,冀中区党委和九地委计划派遣得力干部,深入敌人心脏去开展情报工作。区党委最后选定了李英儒,派他潜入保定,开辟一条由冀中通往晋察冀抗日根据地、晋绥抗日根据地的秘密交通线。

进入保定城后,李英儒与隐蔽在城中的地下党员张勃、白力行、郭濯、李锡周等人取得联系,建立了保定地下党党支部,李英儒任支部书记。李英儒的妻子张淑文也加入组织,担任交通员。他们以保定的住处作为联络点,建立了情报站。

李英儒一面谨慎地开辟地下安全交通线,一面利用伪省政府经理科文员身份了解伪省长吴赞同等信息,搜集保定城内日伪布防等情报。在完成建立地下交通线的任务后,党组织又指示李英儒把工作重心转移到对伪军的争取、教育和瓦解工作上来,以配合八路军、武工队的军事斗争。于是,李英儒托关系进入保定省立第二师范学校,以教师身份作掩护,传递情报,打击敌人,动摇敌伪组织的军心。

1944年夏,李英儒遭敌追捕,被迫撤离保定,在城外继续领导城内的对敌斗争,直至抗战胜利。

在保定城中,像李英儒一样奋战在隐蔽战线的地下党员还有很多。

1938年10月,抗日战争进入相持阶段。为了在冀中地区发动游击战争,我党动员组织一批党员和积极分子转移到保定周围的农村开展工作,打破了日伪的长期分割、包围、封锁。

与此同时,少数党员按照上级指令在保定城中潜伏下来。为充实地下工作力量,共产党领导的各级敌工部、社会部、公安部、城工部等分别派出地下工作者,构成活动在保定的多条隐蔽战线。

晋察冀军区较早建立了各级敌工组织,冀中、北岳区和保定周围的清苑、满城、易县、徐水、安新、博野、蠡县等各级军队的敌工部(科)都向保定城中派出了地下人员。他们活动在敌人的心脏,搜集敌人军事情报,采购军需医药品,多次将敌人的武器装备、城防设施及铁路军运等重要信息送往根据地,在分化瓦解敌伪方面做了许多工作。

“五一大扫荡”中,我党在华北建立起的多数地下秘密交通线被迫中断,保定城中的很多地下工作站也惨遭破坏,一大批地下党员被捕。各个敌工组织被迫随着冀中军区、区党委的撤离化整为零,分散活动。

为协调地方党委和军队共同做好工作,撤离到外线的冀中区党委、军区和各地委、军分区共同组建了敌伪军工作委员会,在保定、天津、石家庄、衡水设立专门的工作站,继续派遣人员打入保定城,坚持斗争。

1942年“五一大扫荡”后,冀中区九地委敌工部派遣崔耀堂进入保定,先后发展党员8名,并建立了支部。同年,冀中军区七分区敌工部成立保定敌伪军工作小组(1943年改为治安军工作站),先后向保定派遣百余人(包括在城内发展的),保定城中的地下党组织不断扩大。

1942年9月,在中共中央晋察冀分局城委会领导下,冀中区党委设立城市工作部(简称城工部),派遣大批地下工作者潜入保定。

这一时期,中共领导的敌工部、社会部、城工部的地下党织就了一张细密的保定地下工作网,他们虽隶属党的不同地下组织,却同仇敌忾,所做的地下工作从抗日战争一直延续到解放战争。

黎明前暗夜的热血忠魂

地下工作,时常伴随着牺牲。

1944年夏,张淑文在家里抄写文件,突然听到了急促的敲门声,来人匆忙告知她,敌人发现了这处情报站,让她赶紧撤离。张淑文马上转移到城外亲戚家,才躲过了这次搜捕。

张勃烈士。保定市委党史研究室供图

这个在危急时刻上门送信的人,正是李英儒党支部的地下党员张勃。

1942年,冀中区九地委敌工部派遣张勃潜入保定。他打入河北省伪保安司令部参谋处任上尉参谋。日本投降后,他继续坚守在保定城内,潜入国民党军统内部,任军警宪特联合稽查处少尉外勤督察。

几年的时间里,张勃利用合法身份和各种社会关系,有勇有谋地与敌人周旋,掩护、营救了白力行、李英儒等党员干部和进步人士,还多次向党组织传递日伪和国民党的军事部署、活动情报。

保定解放前夕,国民党反动派大肆搜捕、残杀共产党员和爱国人士。考虑张勃身处险境,组织上指示他撤离保定。张勃却再三向组织申请留了下来。

1948年10月10日,张勃在家中设宴,意图劝降军统特务杨仁卿,不想被杨仁卿出卖。

张勃被捕后,他家的布店和住宅被特务包围。张勃的妻子范素云见丈夫迟迟未归,意识到凶多吉少,赶紧烧毁了相关文件。

在狱中,张勃遭到了军统特务的多番审讯。他在严刑逼供、威逼利诱下不为所动,始终保守党的机密。

在拷打无效后,气急败坏的敌人决定处决张勃。

11月16日凌晨,张勃衣衫破碎,血肉模糊,被押赴刑场。在路上他仍高呼:“市民们,国民党反动派要完蛋了……”敌人的刺刀扎破了他的喉咙,他仍大声地喊着:“打倒国民党反动派!”“中国共产党万岁!”“中国人民万岁!”

敌人不敢继续游街,一面驱赶群众,一面将张勃快速拉到刑场。一声枪响,在解放的曙光到来前,受尽酷刑的张勃被国民党反动派杀害。

除了张勃,还有众多的保定地下党员没有看到革命胜利的曙光。

解放战争时期,党中央指示北平军调部(即北平军事调处执行部,抗战胜利后由国民党代表、共产党代表、美方代表组成的军事调停组织)安排了一批地下工作人员打入国民党第十一战区长官部(即后来的保定绥靖公署),及时准确地掌握敌人动态。

他们中,有一处少将处长谢士炎、军法处少将副处长丁行、二处少校参谋石淳、三处少校参谋代理作战科长朱建国以及北平第二空军司令部情报科中尉参谋赵良璋等。

赵良璋烈士。保定市委党史研究室供图

怀着对党的无比忠诚,他们利用公开身份作掩护,获取了有关敌人的兵力部署、作战计划及其他政治、经济方面的大量机密情报,并及时转送党组织,为晋察冀野战军在华北各个战场取得主动权发挥了重要作用。

1947年9月,由于我党北平地下电台在向党中央发报时被敌人发现,谢士炎、丁行、石淳、朱建国、赵良璋等人在这次事件中相继被捕,保定地下党组织遭受严重破坏。

在敌人的法庭上,谢士炎、丁行、石淳、朱建国、赵良璋大义凛然、坚贞不屈,表现出共产党员的钢铁意志和英勇无畏。

1948年10月19日清晨,敌人以“共党间谍”“颠覆政府”的罪名,对谢士炎等5人“执行极刑”。

赵良璋临刑前给难友朱铁华的诀别信。 保定市委党史研究室供图

临刑前,朱建国在给难友朱铁华的诀别信中写道:“我是带着勇敢与信心就义的,我虽倒了,但顽强的性格仍使我精神永不灭亡。”

谢士炎写下遗诗:“人生自古谁无死,况复男儿失意时。多少头颅多少血,续成民主自由诗。”

7时30分,谢士炎、丁行、石淳、朱建国、赵良璋被押到监狱附近的一片荒地上,壮烈牺牲。

1948年11月21日晚,国民党眼看败局已定,又在保定北教场和城西南隅杀害我地下党和群众130余人。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。历史不会忘记那些黑夜中潜行的地下工作者,他们伟岸的身躯将永远镌刻在历史的丰碑上,永不磨灭。

■ 相关

李英儒为什么能写好《野火春风斗古城》

李英儒曾回忆:“惊涛骇浪的地下斗争,多年在脑子里萦绕,为了纪念和我一起工作的同志们的英勇斗争,特别是纪念那些被捕后、临刑前还在高呼打倒敌人、拥护中国共产党而从容就义的好同志,我写了长篇小说《野火春风斗古城》。”

优秀的作品离不开作家的生活经历。在创作《野火春风斗古城》时,许多惊险的故事情节和主人公的塑造都来源于李英儒的地下斗争经历。

1943年初,由于任务紧急,无法获得“合法”证件,李英儒将借来的证明书,用消字剂擦除原字迹,填上假名按上手印,带着妻子秘密潜入了保定城。

进城后,李英儒先是在姐姐家落脚,后找到了一处我方用于联络的粮店,通过粮店老板与伪省政府经理科科长多次周旋,谋得了一个经理科文员的差事。

为了站住脚,李英儒将每月少得可怜的薪水大半送给这个科长,他和妻子只能艰难度日。李英儒以这位经理科科长的丑陋形象塑造了《野火春风斗古城》中的李歪鼻。

1940年后,李英儒改做抗日团体的妇救会工作。出身农家的他常和村中的老大娘、青年妇女唠家常,带领妇女同志排戏演出,宣传动员妇女支前。因此他在《野火春风斗古城》中刻画的金环、银环姐妹等形象才能那么生动、感人至深。

在日伪占据的保定城内外传递信息面临巨大风险,但李英儒凭借机智勇敢、胆大心细,在面对日伪盘查、街头临时戒严等突发情况时都能够应对自如,屡次完成组织交给的任务。

1943年8月中旬,李英儒安排交通员携带一份重要情报出城。交通员骑着自行车快到南关木桥时,突然发现敌人在桥头加了岗哨,严格盘查出入行人。交通员灵机一动翻车摔倒,然后假装自行车摔坏要修车返回,将文件沉入附近的厕所销毁。

第二天,李英儒又誊抄了一遍材料,联系到一个熟识的特务,假借共游公园的名义,坐在特务的自行车后哼着小调,在一众伪军的眼皮下出了城。等出了城门,他找借口甩掉特务,再跨上内线交通员的自行车,就这样将情报成功送出。

《野火春风斗古城》的创作,不仅是李英儒对个人革命斗争经历的回顾和总结,更体现了他“熟悉生活、占有生活”的创作理念和不畏艰险、迎难而上的人生追求。通过这部小说,李英儒记录了历史,也激发了人们对于正义、勇气和牺牲精神的思考。

(文/上官诗媛)

关注河北新闻网,了解河北最新新闻。