在中科院的博士研究生的讲台上,站着一位个头矮小,十分清瘦的一位老太太,她正拿着话筒,举手投足都透露着一种优雅。

满头的银发,让人没办法不关注到她的年龄,然而所有见过她的人,都会说一句:她是年轻的老年人。

此时的她,已经80岁了,早已过了退休年龄,然而她依然认为,自己身上的光,还可以继续照亮,更多的年轻人。

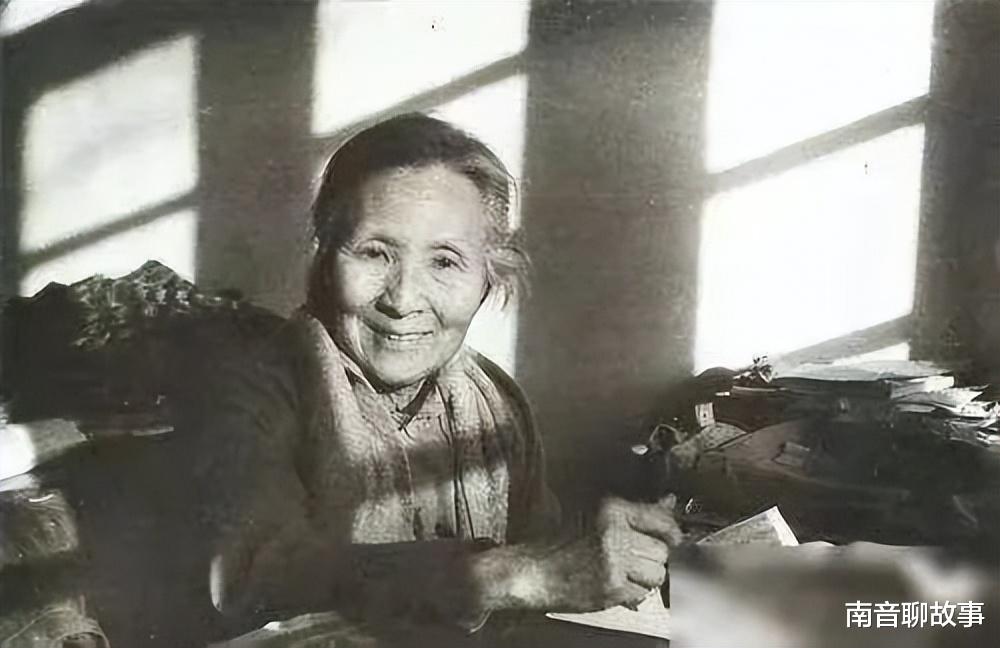

她就是中科院“最美的女人”——中国语言之母李佩,这只是对她一生的简单概括,然而她的一生,又岂是短短几个名词,能够说得清,道得明的。

很多人在说起她的时候,都会冠上,她是“两弹元勋”郭永怀的夫人,但她也可以是她自己,她对国家和人民做出的贡献,完全值得拿出来大讲特讲。

让如今的学子们都听听,我们的前辈,是怎样生活的?又是怎样在艰难时期,仍能对社会做出极大贡献的。

李佩出生于1917年(中华民国六年)12月20日,江苏镇江的一个书香之家,从她小女人的长相来看,是个妥妥的江南女子,她身上的气质,这么看来,该是与生俱来的。

她虽长得小巧玲珑,却有一颗大大的心,她向往外面更大的世界。

李佩出生后,父亲李宝龄将家,安在了北京的无量大人胡同内什舫院的一座洋房里,而她就读于附近的培元小学、贝满女中。

这两所学校,都是教会学校,因为她的父母都相信教会学校,那里管理严格,女儿不会受到伤害的同时,还能够更好地学知识。

李佩也像所有孩子一样,会经常抱怨父母将她送进教会学校,犹如黄埔军校一般,没有丝毫自由可言,但晚年的李佩,在提起这些事情时,心里不住的感激父母当时做出这样的选择。

因为在那里,她既锻炼的自己的意志力,也让她在一众女子中更加优异,就在她最难的那段岁月里,是这种意志力,支撑着她,最终走向光明。

1936年,19岁的李佩考入北大经济系,七七事变到来后,学校被迫停学,父母要求她安心待在家里,哪儿也不能去。

她却背着父母出逃到昆明的西南联大,在那里她完成了自己的学业,结实了许多我们只在纸上看到的大咖们。

1947年2月,李佩获得了留学的机会,前往美国康奈尔大学工业与劳工关系学院学习工商管理,也正是在这里,她遇见了自己一生的伴侣——郭永怀。

那个风度翩翩、才华横溢的男子,当他站在三尺讲台上,开启一场演讲时,李佩对这个已是教授级别的中国华裔,产生了极大的兴趣。

他们之间发展的很快,因为郭永怀也同样欣赏眼前这个谈吐不俗的学生。那场演讲以后,他们经常在一起谈论科学、地理、文学历史,由此种种。

交往之下,李佩有了一个惊奇的发现,学霸出身的郭永怀,并不是常人眼中那种不问世事的书呆子。

相反,他兴趣广泛,爱好绘画、摄影,并热衷古典音乐 。两人在一起的时候,常常一边伴着音乐,一边谈天说地。

都说太聪明的人是没时间谈恋爱的,他们也和钱学森与蒋英一样,仅仅一年后,他们便喜结连理,成了朋友圈里令人艳羡的伉俪夫妻。

婚后的两人,还没来得及蜜月时刻,郭永怀就投入到科学事业当中,李佩也开始准备自己的留学任教资料。

1949年,郭永怀开创了奇异摄动理论,解决了跨声速气体动力学的一个难题。此理论,也在诸多学科中得到了广泛应用,正是由于在跨声速流与应用数学方面所取得的重大成就,使得郭永怀声名大振。

这段时间除了事业,俩人在生活上也没落下,李佩怀上小宝宝了,一家两口要变成一家三口了,这对于他们来说不是累赘,而是幸福的开始。

1951年8月,小千金郭芹出生了,郭永怀、李佩升级为新手爸妈,在养育孩子的过程中,他们也是磕磕碰碰,在河里摸石头,走一步看一步。

那个时候李佩,一边在康奈尔大学任中文教授,一边还要照顾小郭芹,她尽可能地把家里的事安排好,让丈夫能够潜心科研事业,做他最坚实的后盾。

抗日战争胜利以后,郭永怀无数次想要携带妻儿回国效力,可美国那些人坚决不同意放人,经过了4年的艰难抗争,他们终于登上了归国的飞机。

回到祖国后,还没来得及安顿,郭永怀就迅速投身到科学事业的研究当中。

他是唯一一个,在核弹、导弹、人造卫星,三个领域,都有卓越贡献的中国科学家。

就连钱学森都说:“如果说我能够抵得上5个师,那郭永怀至少抵10个师。”

这话毫不夸张,不仅说出来钱学森对他的佩服,更是对他在科学方面贡献的肯定。

从1960年开始,郭永怀在秘密地进行中国第一颗热核弹头发射实验。

1968年,当他发现一条重要线索后,便着急赶回回北京报告,但是飞机却意外坠毁,李佩也没能见上丈夫最后一面。

当搜救队在现场发现了,两具紧紧拥抱在一起的尸体,他们费了好大的劲,才将两个人分开。

分开后才发现,一个是郭永怀、一个是他的警卫员牟方东,两个人没有一处完整的骨肉,然而他们胸口夹着的绝密文件,却丝毫未损。

这是他们用生命保护下来的,国家重要财产,在飞机坠毁的那几秒时间里,郭永怀做出这样的举动,怎能不让人泪目呢?

郭永怀去世那年,李佩51岁,他们的女儿17岁,中年丧夫的痛在李佩的心里,却从未在人前表露,她却总在惋惜担任丈夫警卫员的小牟:“小牟太年轻了,太可惜了,也是为着跟他,所以才牺牲的。”

因此,她还将一同牺牲的警卫员牟方东的部分骨灰,也安放在中科院力学所内的雕塑下面。

那些年,李佩还在被审查,进行着非人的劳动改造,整整6年的时间。

在这期间,她的女儿也被送到偏远的内蒙,当了一名知青,政治的湍流一次又次,把她们卷进漩涡。

终于在1970年,李佩被平反,女儿也因病被退回北京,并以烈士子女的身份,进入父亲生前所在的单位中科院力学研究所工作。

“生活就是一种永恒的沉重的努力。” 李佩的老朋友、中国科学院大学的同事颜基义先生,用米兰·昆德拉的这句名言形容李佩先生。

在李佩那个年代,没有英语教科书,她就自己编写,由她带领编纂的英语课本,一直沿用至今。

而且就李佩两个字,当时就是美国的通行证——只要是她给你的试卷上签了名,那美国大学就一定能录取你。

似乎一切都在往好的方向发展了,可又一件意外发生了。

1996年,李佩的女儿郭芹因病不治疗,去世时才45岁,79岁的李佩又一次经历,白发人送黑发人的伤痛。

没人看到当时近八旬的李佩先生,因为女儿的死流过眼泪,或许在我们看不到的黑夜里,老人一遍又一遍地擦拭着女儿的遗像,将即将夺眶而出的眼泪,又硬生生吞回了肚子里。

老人默默收藏着女儿小时候玩的,能眨眼睛的布娃娃。过了几天后,她又像平常一样,拎着收录机给中国科学院研究生院的博士生上英语课去了,只是听得出来,声音已然沙哑。

那一年,钱学森生日时,她还去给他庆生,当被问及有几个孩子时,她很平淡地说:“我……现在一个也没有”。在场的所有人,都沉默着流下泪来。

李佩先生80岁,仍然坚持授课,且没有坐着讲过一堂课,同事心疼她,让她坐着讲,她却说:“当老师就要为人师表。”

很多学生回忆起李佩先生时,都说她从不大声训斥学生,却有一种“微笑的严厉”,她会把最淘气的学生调在第一排,这种无形的压力让人做梦都在说英语。

她这一生淡泊名利,身上穿得还是几十年前的旧衣服,但却很干净,每一个见到她的人,无不惊叹于老先生的美。

2003年,李佩先生将丈夫的两弹一星元勋金奖章,捐给了中国科学技术大学。

她托一个到合肥的朋友,把这枚奖章随手装在朋友的行李箱里,带到了中国科学技术大学。时任校长朱清时打开箱子时,十分感动,他们认为,这件事需要仪式来装点。

李佩却说:“捐就是捐,要什么仪式?”

在她眼里,没什么是不能舍弃的,这些外来的物质,都如烟云一般,风一吹就散。

2008年,一个夏日的午后,她叫来小她30岁的李伟格一起到了银行,将自己的60万积蓄,全部捐给了力学所和中国科学技术大学,各30万,就像处理一张水费单那样寻常。

有后辈说她对待名利的样子,就像居里夫人把最大额的英镑当书签,把诺奖的奖牌随意给孩子当玩具。

真正伟大的人,是不会计较这些名利物质的,所有美好的一切,他们都装在脑子里。

她培养了新中国最早一批的硕士博士研究生,中科院里有超过一半的科学家,都是她的学生;她创办了中关村大讲坛,从1998年到2011年,总共办了600多场。

她请的主讲人也都是各个领域的“名角儿”,黄祖洽、杨乐、资中筠、厉以宁、饶毅等名家,都登过这个大讲坛。

在先生心里,这些成绩,就是她这辈子,最宝贵的财富。

到了99岁高龄时,她仍然坚持每周天天衣服不重样,不为取悦他人,只为让自己舒适。

她这一生,从未因自己的私事而求过人,唯一一次,是为自家的保姆求了一瓶药,因为记忆力衰退,她曾7次提醒戴世强回上海后,一定帮她买一瓶瑞典出口的药。

身边的朋友都感慨,李先生这辈子,从来没有私人的事儿,她也从不麻烦别人,她的精神影响了一代有一代的人。

也许很多人觉得,她一个人生活了20年光阴,会不会很孤独,她却说:“我一点儿也不孤独,脑子里好些事。”

2017年1月12日,李佩先生在北京因病去世。

2018年7月20日,国际小行星中心发布公告,两颗小行星被以中国人名字命名。

编号为212797号的小行星被永久命名为“李佩星”;编号212796的小行星命名为“郭永怀星”。夫妻双子星荣誉,这也是全世界的唯一。李佩和爱人以星星的身份再度在太空相遇,让人仰望。

现在的信息是发达了,网络也便捷了,但听过李佩先生这个名字的年轻人,是越来越少了。

他们宁愿拿着手机刷各种搞笑视频,看着别人直播吃螃蟹,或者是跟着网络上的红人,学科目三,却没有时间,去了解了解那些曾经在我国历史上,留下一个又一个奇迹的伟人。

在中关村讲坛上,钱学森之问:这个时代,还能培养出大师吗?我希望答案是肯定的,祖国的巨人论坛上,终会百花盛开。

图片来自网络

侵权请联系作者删除

谢谢