1977年。

这个举足轻重的年份,在中国教育发展史上熠熠生辉。

伴随铿锵有力的锣鼓声和振奋人心的口号声。

成千上万怀揣梦想的年轻人,汇聚在考场。

高考恢复之日,承载着国家发展的全新理念,注入了振兴中华的磅礴力量。

1977年考生进入考场前场景1977年,高考考场门口。

挤满了激昂的人群。

中央是一群斗志昂扬的考生,他们高高扬起臂膀,嘶声力竭地高喊着:

“工农兵上大学!毛主席万岁!”

热血青年们斗志昂扬,渴望有朝一日成为国家的栋梁之才。

左侧是个锣鼓队。

他们奋力敲打鼓点,振臂高呼,为考生们加油助阵。

振奋人心的鼓点汇成声浪,在蓝天下回荡不停。

右边是成群的家长朋友。

他们高举标语横幅,一同呐喊助威。

他们最朴实的夙愿,就是希望子女们金榜题名,改变命运。

最后,人群的最高处,挂着一条醒目的横幅,代表了无数普通劳动者子女实现上学梦想的契机。

整个场景热火朝天,洋溢着全国人民对知识、对未来的无比渴望。

这是一代人追求改变、追求进步的集体记忆。

高考考场这是1977年,举国欢庆恢复高考的历史性一年。

宽敞的考场里,坐满了怀揣梦想的年轻人。

每个人都竭尽全力,争分夺秒地书写着答卷。

女生们,一丝不苟地扎着朴素的低马尾。

稚嫩的脸上,透露着坚毅执着;

男生们则随性洒脱,挥洒着青春的活力。

考场内,笔尖滑动的沙沙声不绝于耳。

偶尔有人用手掌拂去额头的汗珠,但仍旧全神贯注。

历史上唯一的冬季高考1977年的12月。

北方大地一片冰天雪地。

虽然严寒彻骨,但遍布全国的考场里,仍汇聚了成千上万怀揣梦想的年轻人。

考场里,考生们都穿着厚重的棉衣棉裤。

有的还裹着围巾,头戴保暖的帽子。

寒风阵阵,他们的鼻尖和双颊都被冻得通红。

但任凭寒冷肆虐,没有一个人的斗志被冰雪冷却。

墙上有一条鲜红的横幅,格外引人注目:

“青少年要充分认识自己所负的重任,祖国在期待你们,人民在期待你们,革命在期待你们!”

这声振聋发聩的号召,犹在耳畔回荡。

考生们紧紧捏着笔,在寒风中奋笔疾书。

1978年北大迎来第一批新生1978年,春天。

北京大学校园里,洋溢着欢欣雀跃的气氛。

这所久负盛名的高等学府,终于迎来了恢复高考后的第一批新生。

在北大正门口,一面巨大的红色横幅迎风招展:

“迎新站”。

校门内,专程成立的“新生迎新小组”已肩负重任,有序列队。

他们个个青春朝气,眉飞色舞。

脸上绽放着自豪的笑容。

作为当年公平入学新政策的受益者,他们穿着朴素,有的甚至还带着乡土气息。

个个神态坦然,步履矫健。

北大正庄严肃穆,又洋溢着生机勃勃的青春气息。

这一批新生经历的。

不仅是个人命运的大转折,也将成为中国教育公平发展进程中永难磨灭的缩影。

1980年,考前交谈的女生1980年夏天。

考场内,弥漫着一股沉闷的气息。

就在这个略显压抑的环境中,两名女生,低声交谈。

她们的笑容,就像暖阳下盛开的两朵小花。

其中一位女生精神抖擞,眼神闪烁着自信的光芒。

两人相视一笑。

你一句我一句,谈论着将来的理想和抱负。

尽管前路还有重重迷雾,但在她们的脸上,青春的火花却闪烁得格外明亮。

也许,这就是少年时代最美好的一面。

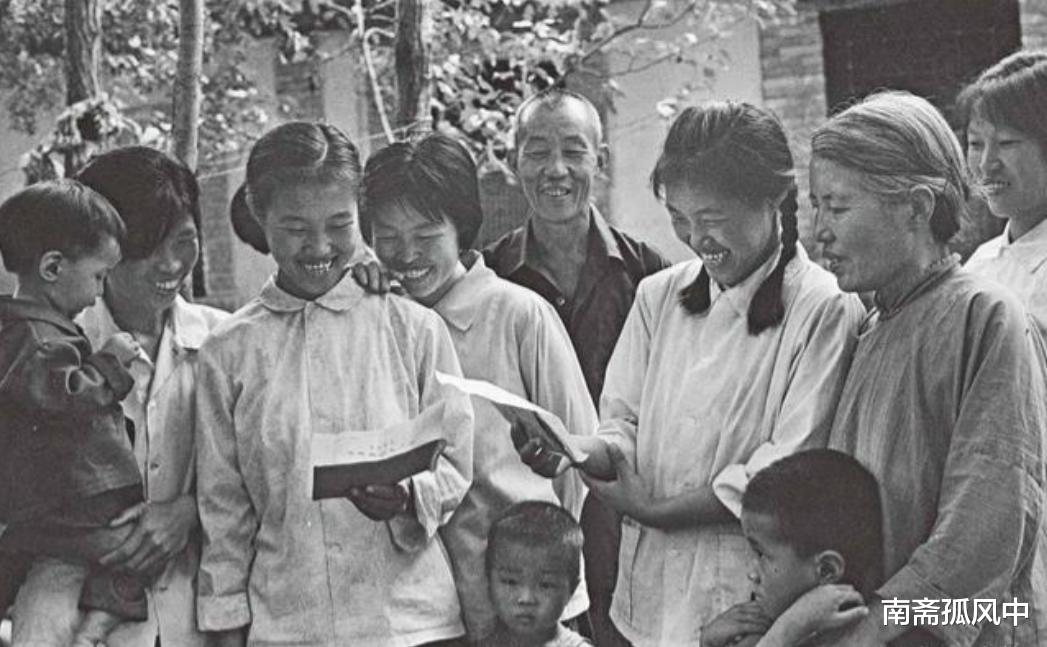

1981年,孪生姐妹被清华大学物理系录取场景1981年的一个初夏清晨。

河南武陟县圪垱店公社高中的操场上,一片欢腾的景象。

16岁的姐妹花丁爱菊和丁爱莲,站在人群的最前列。

双眸散发着兴奋的神采。

她们身着朴素的校服,简单的马尾辫随风飘扬。

作为当地,首批走出大山进入名校就读的学子。

她们不仅为家里摘下了穷困的帽子,更给乡亲们点燃了希望的火种。

瞬间,亲朋好友们纷纷冲上前来,热烈拥抱这对可爱的姐妹。

丁爱菊,不禁咯咯直笑。

所有人,都被这对朴实纯真的女孩子感染,脸上洋溢着自豪。

在这人生转折的关口,衷心的祝福如春风般温暖人心。

1984年上海高校“英语角”1984年,一个阳光明媚的周末。

上海某高校校园里,一角洋溢着热火朝天的气氛。

这里是著名的“英语角”。

成群的研究生,正热烈地用英语交谈着。

年轻人,滔滔不绝地领衔发言,口音纯正地讲述着他在美国留学的经历趣事。

他的眼神闪烁着自信。

手臂还不时夸张地比画几下,惹得周围一阵阵会心的笑声。

有几个人甚至还模仿运动员的动作,引起一阵哄笑。

1984年,英语正式被纳入高考科目,更多的人有机会在校园里体会到英语的魅力。

这个“英语角”成了一个沟通交流地方。

年轻人在这里不仅锻炼了语言能力,更增长了见识,体味了文化融合的乐趣。

一九七七年,中国恢复了全国统一高考制度。

这一具有里程碑意义的决策。

为国家现代化大潮,按下了启动钮。

更重要的是,它恢复了公平选拔人才的制度,给予了广大青年平等的受教育机会。

人才输送通道得以畅通,为国家现代化建设注入了源源不断的智力动力。