1949年春天,河北省深泽县沐浴在温暖的阳光下。

村庄里,一个个农家院落。

杏花绽放,鸟儿欢唱,一派生机勃勃的景象。

然而,这平静的表面下,人们的心中却难掩激动和好奇。

因为,一个村里走出去的战士。

杜博,终于回家探亲了。

消息像野火般在村里传开。

乡亲们听说有战士回家,纷纷放下手中的农活,兴冲冲地赶到杜家。

他们围坐在杜博的身边,热切地打量着这个曾经的孩子。

岁月在他的脸上,刻下了印记。

那双眼睛里,多了几分沧桑和坚毅。

大家你一言我一语,问东问西。

“听说你现在也是部队首长了,手下带了多少兵?”

一位老乡好奇地问。

“1600来人吧,也不是什么首长,营长而已。”

他随口答道,语气平淡,仿佛这只是一件再普通不过的事情。

一众人听了,顿时炸开了锅。

有的人瞪大了眼睛,满脸吃惊;有的人则皱起眉头,满脸质疑。

他们互相交换着眼色,心中都在嘀咕:这小子是不是在吹牛?一个21岁的小伙子,就能带1600人?这怎么可能?

院子里,一时间议论纷纷。

大家你一句我一句,都在猜测杜博的部队究竟是什么样的队伍。

还有人开始打听杜博的经历。

好奇这个21岁的小伙子,是如何走上营长岗位,带领如此庞大的队伍。

杜博听着乡亲们的议论,脸上露出了一丝微笑。

那是一种经历过生死考验,见证过战火洗礼的从容。

他慢慢地讲起了自己的故事。

那一个个鲜活的细节。

那一幕幕惊心动魄的场景,仿佛就在眼前。

一个13岁少年1941年秋天,冀中根据地笼罩在一片萧瑟之中。

枯黄的树叶,随风飘落。

天空中有一丝凉意。

然而,在这个饱受战乱之苦的地方,人们的心中却燃烧着一股炽热的火焰。

抗大二分校的招生人员,来到了这里,他们预计招收1000名20岁左右的学员。

但是,当他们走进这片土地,走进这些农家的院落时。

却发现满目疮痍,到处都是断壁残垣。

这里的年轻人,早已一批又一批地奔赴抗日前线。

招生人员,感到为难。

最后,不得不放宽年龄要求。

就在这时,一个瘦小的身影,鼓足勇气走了出来。

他就是杜博,一个才13岁的少年。

“我要参军!”

杜博的眼神坚定,稚嫩的脸上满是决心。

临别时,杜大娘紧紧地抱着杜博,泪水湿润了她布满皱纹的面颊。

她的手,似乎永远都不愿松开。

“娘,等我赶跑鬼子,就回来了。”

杜博抬起头,用他那略显粗糙的双手,轻轻擦去杜大娘脸上的泪水。

他的声音虽然稚嫩,但却充满了力量。

两年后,革命的号角吹响了。

1945年,延安成立了炮兵学校,杜博通过层层选拔,成为了第一期学员。

炮兵学校刚刚建立,条件非常简陋。

整个学校,仅有十几门大炮用于教学。

而且型号各不相同,大都是从战场上缴获来的。

每天,当朝阳升起,当晚霞染红天际。

杜博都会看到,他们在训练场上挥洒汗水,听到他们激昂的口号声。

炮兵连长东北寒风呼啸,卷起地上的残雪。

杜博裹紧了身上的军大衣,眺望着连部的营地。

他刚刚被分配到东北民主联军第3师第8旅,担任炮兵连长。

这是一个全新的开始。

走进连部,杜博的目光被一个通信员背上的日式测距仪吸引了。

那是一件精巧的仪器。

在这个物资匮乏的年代,简直就是一个稀世珍宝。

“这可是个宝贝,你从哪弄来的?”

杜博走上前去,小心翼翼地接过测距仪。

语气中,满是惊喜和好奇。

通信员笑了笑,用自己的望远镜和兄弟部队的战士,交换来的。

杜博正与战友聊天,突然炮兵连接到上级命令。

要求他们去二道河子附近,阻击敌军。

这是杜博第一次真刀真枪上战场。

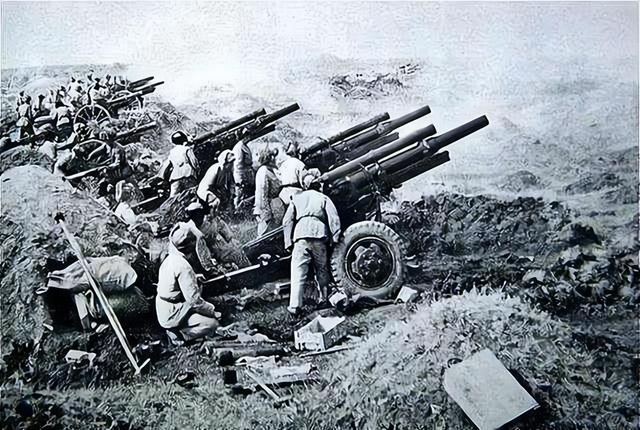

说是炮兵连,其实杜博他们只有4门炮。

除了一门新缴获的美制75榴弹炮外,其余三门都是些老古董。

一门上了年纪的德国克虏伯山炮和两门日式41山炮。

出发前,杜博紧了紧头盔带,深吸一口气。

他看到身边的战友们,也在紧张地整理装备,脸上流露出紧张而亢奋的神情。

空气中弥漫着汗水和火药混合的刺鼻气味。

“出发!”

杜博高喊道,大家用力推动着炮架,在崎岖不平的山路上艰难前行。

老旧的克虏伯炮,吱嘎作响。

杜博从背包里掏出测距仪,对准敌军阵地。

仪器上的数字跳动了几下,最终定格在3500米。

一旁的副旅长凑过来看了看。

皱起眉头,不太相信这个结果。

他竖起大拇指,对着敌军的方向瞄了好一会儿,然后摇摇头说:

“不可能,至少也得有5000米。“

杜博心里有些不服气,他相信这款新型测距仪的精度。

于是解释道:

“这可是高科技设备,经过反复测试,误差很小的。我们应该相信科学。”

副旅长瞪大眼睛:

“还跟我讲科学?我打了几年仗,你才多大点?”

杜博虽然有些不高兴,但还是尊重副旅长的意见。

他建议道:

“要不我们就按3500米试射一次,看看效果如何?”

杜博点点头,转身对炮手下达口令。

炮手们麻利地调整炮管角度,装填炮弹。

随着一声令下。

克虏伯山炮发出震耳欲聋的轰鸣,炮弹拖着长长的尾烟,精准地落在敌阵腹地,瞬间炸起一团烟尘和火光。

敌军,显然没料到这么快就遭到袭击,一时间乱成一团。

杜博连忙下令全连开火。

顿时,“哐哐哐哐”的炮声此起彼伏,炮弹雨点般落在敌军阵地上。

一时间炮声隆隆,整个山谷都在震颤。

杜博只觉得心跳加速,热血沸腾。

浑身的细胞,都仿佛燃烧起来。

这就是战争的真实写照!

在这个弥漫着火药味的战场上,生与死往往只在一线之间。

不一会儿工夫,敌军伤亡惨重。

副旅长见状大喜,挥手示意步兵部队趁胜追击。

步兵们迅速推进,三下五除二就彻底歼灭了残敌。

战斗结束后,杜博带领连队收拾残局,准备撤退。

副旅长却突然走过来,一把拍在杜博肩膀上,笑着说:

“你小子真不赖!”

杜博也笑了,脸上露出一丝得意之色。

此时夕阳西下,余晖洒在战士们疲惫而兴奋的脸上。

硝烟散尽,空气中弥漫着胜利的味道。

经过这一仗,杜博感觉自己又成长了不少。

那一抹抹鲜红硝烟散尽,战争的阴云,终于从这片土地上褪去。

平津战役结束后,杜博所率领的炮兵营,已经发展到了1600多人。

战士们个个身经百战,与炮车合为一体。

成为了战场上不可或缺的重要力量。

岁月流逝,杜博先后担任炮兵参谋长、副军长、旅大警备区参谋长等职务。

他在军旅生涯中不断积累经验,为国家和人民贡献着自己的力量。

多年以后,当杜博再次回忆起那段峥嵘岁月时,心中百感交集。

他清楚地记得,当年从深泽走上抗日战场的八千多名热血青年。

仅自己知道的就有二千多人,献出了宝贵的生命。

“四人中难存一人”。

这句话道出了战争的残酷。

更不要提那些失踪的战友,他们的下落至今杳无音信。

每当想到这些,杜博的心中都会泛起一阵钝痛。

他明白,战争的胜利从来都不是轻而易举就能取得的。

无数将士们用鲜血,乃至生命,为新中国奠定了基础。

那一抹抹鲜红。

最终汇聚成了胜利的旗帜,迎风飘扬。

什么玩意儿?一个营?1600人?战俘营还差不多!