五月,是一个美本的告别季。作为一个退役“老”编辑,这篇投稿算是一种碎碎念,念一念交换项目studying abroad是怎样在有限的时间里创造那些无数的精彩与极限,创造那些内心柔软的无数瞬间,也创造那些未能完成的遗憾。出国留学,总该不留余力地活一次吧?告别的夏风吹来,你是否还有遗憾呢?如果你对这篇文章感兴趣,不如一起往下看看吧!

夕阳下的剪影

在租的4B4B收拾完,我对着夕阳拍下了一个剪刀手的影子,第二天就要启程回国,这个交换项目,也算是圆满结束了。

我脑海中闪过无数剪影,有社团小伙伴一起的排练瞬间,参加完表演后吃喝玩乐,在谁家高档公寓的深夜畅谈;

也有跟最喜欢的老教授从相识以为他高冷,到最后看着他面无表情收下我礼物讲着冷笑话;有很喜欢的朋友们一起举杯的跨年夜,吃着自己涮的火锅牛肉,偷偷尝一尝未满21岁的酒;也有与同学一起关在学校晚上10点后就进不去的旧building,一起学习到天明,坐上轻轨5点的第一班车。

时间过得好快,转眼从日本刚到美国,人生地不熟的,到离开将用了两个学期的物品大部分只能卖掉托付个好人家,或者扔进那庞大的垃圾桶。

不过转瞬。

可我想,来美国这一趟,我从未后悔。即时,告别是那么快,遗憾仍然那么多。

美国曾像一个梦

美国曾是我熟悉却遥不可及,失之毫厘的梦。高中时候,就像我大部分的旧文中提到过一样,我是个非常普通人家的孩子。可我偏偏在学校外教的英语角,偏偏在YouTube的yale宣传片中,迷失过自我,想寻一寻我的方寸之外,向往像宣传片里,英语角里那样,围着壁炉,畅谈天地的世界。

一个普通人家的孩子,连SAT、托福、AP培训、在疫情期间去柬埔寨考试的钱都没有,更别说美本每年20-30万的学费+生活费了。因此,尽管我曾经想离美本近一点,自学了托福、SAT、AP,也用压岁钱、爸妈支持攒下考试费,按照美本的申请申请了不同的学校,最后我还是去了日本,SGU项目,起码它可以支持我本科四年的所有学费。

当时的我,没有意识到日本与美国教育体系的巨大差异,想着咱曲线救国呗,日本读完就美国MA/PhD呗。

可后来,去了美本的高中同学已经开始大一搞科研、实习、进lab了,我却还在日本学着跟专业毫不相干的跨学科课程,不得不说,我急了。

因此,大二时候,可以报studying abroad,我没犹豫,火速再考了一次过期的托福成绩,提交了情真意切的申请,情真意切到出国咨询的老师都惊了,最后我成为了申请那届全校唯一一个名额去我交换学校的。

就这样,我踏上了那个我再熟悉不过却毫不知情的国度,美国。

刚来美国时,会觉得不真切,也觉得很开心。

虽然在日本的时候,因为完全不会日语,日常就靠猜和眼力见,因此其实只有一两个玩得不错的日本同学,结果到了美国,在交换生orientation的时候,因为完全没有中国人,我误打误撞坐进了其他日本厉害学校来的交换生群体里,莫名其妙被他们纳入一员,于是,我在美国,处处都是忽然的casual与随意带来的惊慌下,我第一次有了归属感。

刚开始的那几天,被群体包围着,一起坐公交压马路,去Trade‘s Joe,去Target买生活用品、买食物,看着人群走在前面,我就着阳光,透过树叶,感叹天空好蓝。

啊,是青春。

青春总该不留余力去体验一次吧

是什么时候感觉到,自己好像在交换项目中拼命的呢?就是在春假后期,游荡在纽约的皇后区,看着城市车来车往,好像与国内、与东京,与每一个大城市一样,无甚差别。有点恍惚,自己究竟为什么此时此刻,在这样一个地方,旅行。

回想我的美国交换,好像是挺走马观花的。

虽然我曾经本着自卑,心里那道与真正美本学生的门槛,让我总觉得自己不够格站在此地,让我总觉得,我好像是偷了什么人的身份,好像是装作自己很厉害,于是日本的home university才给我钱,支持我来到这,于是,这里的教授、同学,才会像美本本校学生一样待我。

而后随着日渐融入,我发现不是这样的,这里好像并没有那道我以为的,名叫qualification的槛,有的只是与你交际的那个人,那些人,他们愿不愿意,他们喜不喜欢你,只是关乎你。

日渐习惯,我时常会在能够意识到的范围里忘掉我是交换生,我只有两个学期这件事。可是,我想我的潜意识中从来没有忘记过,它一直像一个倒计时的钟,提示着,终有一日我像灰姑娘的华装富服,在12点到来时,终要现回原型。

因此,我才会在这样倒计时的潜意识中,不顾一切地去体验。在第一个学期,我报了与本专业,文化人类学,毫不相关的考古学与非常抽象全是国外宗教神学相关的死亡人类学。

考古学的其实原因也很简单,就是在我想劝退的时候,去了一下考古教授的office hour,他非常非常认真地回答了我一个作为门外汉的愚蠢而天真的问题,我想,豁出去吧,就上呗。

结果考古的闭卷midterm与final,让我连着两次考前的一周都熬到通宵,背南美、南亚、埃及、南非、东亚、美索不达米亚的考古细节,背到心率不齐还没有背明白那些考古专有名词。而死亡人类学呢,就是抓破脑袋也读不明白那些宗教信仰,最后死磕文献,才写出两个midterm与final paper。

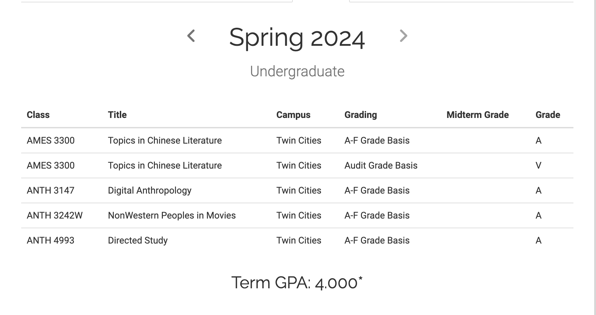

第二个学期,也很拼命,做independent study为了整理田野采访的内容,几乎每天都要熬到深夜,写中国文学的四次draft,每次都为了古文细节死磕,最后写完了9000与7000字的两篇paper。

回想在日本的时候,其实我好像从没有这么拼命过,每天与同学吃喝玩乐,学习虽然认真却总也觉得好像不太需要费力,大家都不卷,课业压力也不大,放了学之后就是快乐的生活,教授很可爱,教员总是会关心你,同学也很温柔。

可到了美国之后,每天脑容量都好像在过载,在课上discussion总被教授与同学过度激活,半夜里回了家躺床上也无法睡着,脑袋里总蹦出个一个又一个research课题和想法。

在日本的时候,作为一个待在家里天大地大的i人,我也从没有想过一定要去哪里旅游看看,一定要参加些什么活动。可是在美国,我感恩节会去芝加哥,行程排满,一天逛一个博物馆,还去Uchicago逛校园,晚上去看百老汇。在春假会去纽约,去温暖的佛罗里达奥兰多,去迪士尼,逛两个园。

在美国的时候,我踏出了无数曾经不会踏出的一步,我参加不同的社交活动、去party、去学习小组,也放下羞怯与尴尬,在每个学期开始在不同的教授office hour尬聊,学会了十几年从不会做的饭,参加了会写上名字的社团演出。

不过正是因为这样那样的“不留余力”,才让我在美国拥有了怎么也无法忘怀的回忆。

有限的时间里,是无限的美好

想起最开始的时候,第一次office hour我拜访David,他拒绝了我给他带的咖啡,也没有很详细地回答我问题。我当时在想,这个教授肯定讨厌我。结果在课堂的第二课,他精确记住并叫出了我的名字,从此后的课前,总会叫着我的名字,问一问我吃了什么早餐,喜不喜欢明尼苏达的冬天(冷笑话),假期要不要去哪里玩。

他在第一次的midterm给了我100分的满分,还在课上板着脸半笑不笑问我是不是第一次在这个学校的考试,对成绩满不满意。

后来,他成了我在异国他乡的家人,跟我签了independent study的协议,每周带着我1v1大佬式辅导,也带着我逐渐真正接触到,原来做学术,是这样的。第一次independent study的会面,我自由发挥,语出狂言,结果David上来就是给我当头一棒,让我意识到自己的得意忘形,后来我觉得自己还做得不够好的时候,他又会很快察觉到我自责或是内耗的情绪,然后用着他的冷笑话冷冰冰地开导我,会肯定我的努力,会用中文,用日语,变着法地在邮件里用最简洁看着毫无温度的文字,跟我说xiexie、arigado。

他是一个很直接的人,直接到后来我们熟了,邮件里都不搞那些问候一套虚的东西,直接就是一句话,句号,两句话问号。可是,就是这样三言两语的,板着脸的小老头,却带着我,学会了如何筛选文献,如何写一篇好的,像样的paper,学会了如何作为人类学家去访谈,学会了如何分析自己的研究。

而有限时间里创造的回忆,又何止教授一点。因为误打误撞,在美国时时会被巨大的孤独侵蚀,当时就很想有个精神慰藉,于是想起了加了却从来没参加过的民乐社团,问能不能借一台古筝给我练练。然后就瞎猫碰上死耗子,草台班子一拍板,嘿,直接安排上了学校春晚节目。

我就操着六七年,考完级就没碰过的古筝,重拾旧业,一步步与社团小伙伴们因着排练而熟悉,一起吃好吃的,一起聊天,一起认识了朋友的朋友,一起发奇奇怪怪的疯,拍拍立得,坐在公寓软软的game room的沙发上聊天,聊学业、聊实习、聊八卦。

在日本的时候,因为语言不通,加上也没有中国民乐队,我很少有一个团体归属感。可在美国,与社团相处的每一次排练也好,演出也好,都觉得弥足珍贵。因为社团每一个特别特别可爱的朋友,也因为那些名为青春的碎片。

真好。

旅行的时候,总好像每去一个城市,似乎都去了一个个不同的梦境与世界。与交换的两个学期一样,好像是一个非常大的梦境包裹着细碎的玻璃球梦。纽约的灯火酒绿,法拉盛的回国美食一日游;芝加哥的人文与梦,博物馆中穿越朝代、国度、物种、文化;奥兰多的度假梦,迪士尼的童话梦,随着星战与阿凡达世界的远离,梦也该醒了。

我想,虽然时间是有限的,虽然看着好像是拼了命总想留下些什么,好像为了一个目的而机械地安排,可那些情谊,那些牵绊与美好,都是不留遗憾的。

写在最后

这篇文章真的很散,因为记忆太多,瞬间太多,无法取舍,逻辑混乱。

感觉两个不同国家的本科,还真的差别蛮大的。日本的感觉呢,就是会感觉到社会以及学校整个大团体是一个24度,温度恰好的水,你被环境关心着,到哪里都会有教职员工关心的你的生活,会有同学友好地给你带零食,夸你今天明天与后天都kawaii。可是学术上的思考,我觉得是没有美国自由的。也或许是太自由了,让人觉得很散,没有一个根立足,有点感觉不到自己是否在进步,是否真的学习到了什么。

而美国呢,学术上,思想上会特别丰富,因为教授、学习材料、课程设置以及同学的学习氛围,都会让你沉浸在学术里面,但美国的社会,更像是一碗两极分化的水。大家聚在一起时,会觉得很热闹,很开心,可散场后也是各回各家,再没有任何连接。因此,有时候,会在大部分的,没有社交的无数个日夜,想念妈妈熬的汤,做的红烧排骨,会觉得好孤独好孤独,好像全世界只有自己一个人,会想问问其他好像很自洽的朋友,他们是怎样度过的那些漫长黑夜。

可是即使这样,我觉得交换项目教会我的,是一个名为“有限”的可贵。如果有机会,体验一次交换,体验一次倒计时的钟,会发现好多好多你觉得时间还很多时,你也许忽略的,你也许不屑的,你也许会错过的。

是,也许也因为交换,你不敢踏出某一步,不敢与身边那些你好喜欢的人交朋友,建立很深的连接,因为你怕告别。也许因为交换,你无法把你好喜欢的那些课都上过一遍,无法跟你好喜欢的教授说,下学期再见。也许也因为交换,你体验了很多你其实不想建立的爱情,却无法跟你真正很心动的那个人鼓起勇气告一次白。

可正是因为有限,正是因为这些不留余力,你才知道,原来你的青春也与你书中看过的那些无甚差别,原来你是你也如此精彩,原来你的故事也可以在你日复一日的常态中有不一样的特别版本。

五月的告别诗唱起,它渐渐让鲜明的记忆淡去,成为记忆碎片的珍藏。

可是,它告诉你,去乘风吧,去追风吧,去成为风吧,去不留余力地书写你的故事吧。

“须知少日拏云志,曾许人间第一流。”