文/阿芷

前言

前言我中国古代社会是一个以国家权力为中心的政治社会,国家权力对社会服饰生活的强制干预,首先表现为把社会成员的衣着服饰纳入"礼”的范畴:“衣服从其仪,君子德也;衣以饰外德以备内,内修外饰,礼有制也。”

“礼”的基本原则是对社会成员进行严格的身份定位,这一原则反映在服饰方面,表现为“非其人不得服其服”的一系列禁令规定:“衣服之制皆有等差……士与士同,庶人与庶人同,不得自为异制”;“士人、富民、胥吏、商贾、皂隶,衣服递有等级,不敢略相陵躐。”

考诸文献,历代专制王朝都制定有严格的服饰制度,这些制度从“礼”的原则出发,通过行政禁令方式,对社会成员的衣着服饰,做出了如下种种非常细致的限制与规定。

对服饰材料使用的禁令限制

对服饰材料使用的禁令限制中国传统服饰的用料主要有丝绸、葛布麻布、毛纺织布等,元代以后则普遍使用棉布。

丝绸作为传统服饰制作的优质原料,由于社会生产总量有限,大多为各王朝统治阶级成员所享用。

专制国家在对这类原料的分配上,为了尽量满足统治阶级成员服饰需要,往往以行政禁令的方式,否定社会民众有穿丝绸服装的权利。

庶人男女衣服在丝绸原料使用上有明确的条件限制,即不许使用锦、绮、丝、绫罗一类高档丝绸为原料,有的王朝则连绸、缎也不能穿。

尽管此类“禁令”规定并非一成不变,也非代代如此,但它透露出来的信息是:平民庶人的服饰用料有范围限制,决非随心所欲自主取舍。

由于封建国家并没有对社会官僚阶层尤其是达官显贵在服饰用料上设禁限禁,因此,对民间百姓服饰原料的限禁,实为中国古代政治等级身份即服饰者不同社会地位在服装上的定格反映。

就总体状况看,专制国家对平民庶人服饰用料立有这样一个共性原则:“庶人耋老而后衣丝,其余则麻枲而已。"庶人耋老者可以衣丝,这是古代社会“孝治天下"传统国策对老年社会成员的特殊关照,而一般庶人,则以衣“麻枲"即麻布为主。

由此一类植物纤维布料的使用,古代平民庶人被称为“布衣",服饰用料特色成了平民自身的指代称谓。

对服装颜色的禁令限制

对服装颜色的禁令限制中国古代服装在颜色上的搭配选择,源于黄帝时代“天玄地黄"概念的产生。

“昔者,圣人制元(玄)黄黼黻之服,以象天地之德";“元(玄)衣黄裳,以象天地之正色。"元即玄为黑色,黑色上衣和黄色下裳,是古代社会长期盛行的服色习俗,也是古代各阶层人士普遍认可的服饰色彩观念。

但随着后来黄色成为帝王服饰专色以及文武官员视官阶之品而限定服色的“品色衣"的出现,历代王朝对民间服饰的颜色使用,均作出了相应的禁限规定。

所禁之色,主要为黄色、紫色等所谓的“贵色"。

对黄色的服用禁令,是从唐代开始的。据《野客丛书.禁黄》条记载:“唐高祖武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶不得服。而服黄有禁自此始。"

对紫色限制,是因为自隋朝开始,紫色被历代王朝定为高品官员(三品以上)专用服色而禁止民服使用。如“女人不得服黄、紫为裙";“庶人、商贾……只许服皂、白衣,不得服紫"等记载,即为民间服紫禁令之例。

到明代,红色、青色作为官服颜色也曾一度被列为民间服饰禁色。

何孟春《余冬序录》:“庶人妻女……其大红、青、黄色悉禁勿用。"而清代则因“皇太子朝衣服饰皆用香色,例禁庶人服用"。

如此一系列的服色禁令,平民庶人的服饰色彩选择大大受到限制,服装因官与民的颜色区分而被打上“天下见其服而知其贵贱"的人伦等级烙印。

对服饰类别及款式尺寸的禁令限制

对服饰类别及款式尺寸的禁令限制在服饰类别上,先秦时代,庶人严禁戴冠,只能裹巾,要士以上的社会成员才可以戴冠:“二十成人,士冠,庶人巾。"冠与巾这两种不同的头衣类别,昭示着社会成员不同的身份定位,并由此划分出以黔色即黑色之巾裹头的“黔首"和头系冠帽的“君子"两大截然不同的身份序列。

国家严禁庶人戴冠,是从服饰类别上维系先秦时代各不相逾的严格身份等级制。

在服装款式及尺寸长短大小方面,中国古代自周代起,便有非常具体的规定。以唐朝为例,《新唐书.车服志》对唐代庶人外衣袍衫的规定是:“衣曳地不过二寸,袖(阔)不过一尺三寸;妇人裙不过五幅,曳地不过三寸,襦袖不过一尺五寸。"唐代后期,淮南地区普遍出现妇人衣裙袖阔四尺、曳地四寸五的新款式,其尺寸长短及大小规格超越朝廷规定标准。

观察使李德裕发现后,为此事专门奏书皇帝,并以强制行政手段,“令管内妇人衣袖四尺者,阔一尺五寸;裙曳地四寸五者,减三寸",动用官府行政权力,淮南地区妇人衣裙尺寸超标违规现象得到彻底纠正。

对民间服饰款式尺寸规定最为繁琐最为严厉的是明朝。

《明史.舆服三》:“庶人冠服…杂色盘领衣,不许用黄";“庶人衣长,去地五寸,袖长过手六才,袖椿广一尺,袖口五寸。"从此段明史服饰材料可知,庶人衣着从领口样式到衣长、袖长、袖椿、袖口的尺寸,均规定得极其详尽,没有半点含糊。在服饰款式上,明初统治者规定:庶人只许服盘领即圆领外衫,“禁官民步卒人等服对襟衣……其不应服而服者,罪之。"

此外,在推翻元朝统治后,明太祖朱元璋即把禁胡服、恢复汉族衣冠礼仪作为一项重大立国之策予以高度重视。如洪武二十四年,“以士子巾服无异胥吏,宜甄别之,命工部制式以进。太祖亲视之,凡三乃定"。

一次对士人巾服样式的审定,由朱元璋亲自出面三次改易才获通过,足见封建统治者对民间服饰的控制管理是何等之严厉。

对服装装饰的禁令限制

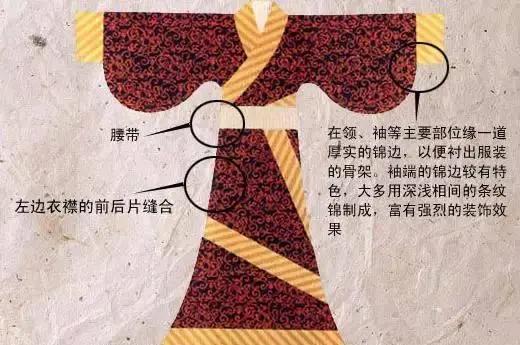

对服装装饰的禁令限制中国古代服饰礼仪的重大特征之一,是官服与民服在花纹图案及刺绣装饰方面的极端差异。官服可彩丝刺绣配以飞鸟走兽等章服图纹装饰,民服装饰则往往受到诸多的禁令限制。

前文所引“令男女衣服,不得僭用金绣”之禁,即表明平民庶人没有用彩丝刺绣以装饰服装的权利。

又如,“令庶人巾环,不得用金玉、玛瑙、虎珀”;“首饰、钗、镯,不许用金玉、珠翠,止用银”,这是对庶人男女在头巾及首饰打扮上的装饰用料限制。

服饰违禁的严厉惩处

服饰违禁的严厉惩处专制国家的种种服饰禁令,把古代民众服装纳入整齐划一的标准模式,凡属有违国家标准模式的服装,通常被列为“妖服”即异服而严加取缔。

国家对民众服装的基本原则是“正其服,禁其奇邪”;“作淫声、异服、奇技奇器以疑众者,杀”。

这里的“异服”,即为与朝廷规定的款式标准完全不同的奇异装束,朝廷以死刑酷法对待奇装异服,大大遏制了社会民众在衣着服饰上追求标新立异的欲望冲动。

历朝历代,国家对服饰违制违规,均制订有相关的惩罚措施。

上述种种服禁限制,否定了社会民众对自身衣着服饰的自由选择,扼杀了社会成员服饰生活个性化、多元化的审美追求。其结果,传统中国服饰文化丧失生机与活力,长期停滞在单一呆板的僵化模式之中。

结语

结语在中国古代社会,无论是作为个体社会成员的穿衣打扮行为,还是作为社会群体或民族群团的服饰文化变革,都始终没有超然于国家权力的约束控制之外独立存在发展。

专制国家通过一系列服饰禁令,把社会成员的衣着习俗及服饰行为,强制纳入国家权力的严格控制之中。

专制国家对社会服饰的强权干预,不仅在某些特定历史阶段引发了尖锐的民族冲突和社会矛盾,更重要的是,在整个社会着装审美的原则上,扼杀了古代服饰文化多元化发展的活力生机,严重阻碍了中华民族服饰文明的前进步伐。

【参考文献】

【参考文献】01.陈梦雷等 :《古今 图书集成.礼仪典》卷 336 , 中华 书局影印版 , 1986。

02.范晔 :《后汉书》卷 29 , 团结出版社 , 1996。

03.陈梦雷等 :《古今 图书集成.礼仪典》 卷 330、卷 317 , 中华书局影印版 , 1986。

04.梁克家 :《淳熙三山志》卷 40 , 中华书局 , 1985。

05.张廷玉 :《明史》卷 67 , 中华书局 , 1974。