文/阿芷

前言

前言岁时节日,“主要是指与天时、物候的周期性转换相适应,在人们的社会生活中约定俗成的、具有某种风俗活动内容的特定时日”。

中国古代天文历法与二十四节气的产生与确立,使得人们农业生产与社会生活的节奏逐渐跟随着四季气候的变化,催生出了不同的节日与风俗活动,两宋时期的岁时节日体系承袭前代,同时融入了朝代文化气息与地方民俗特色,民俗与器物也日趋繁华多样,女性的服饰自然也产生了变化。

宋代女子在春夏时节的着装变化

宋代女子在春夏时节的着装变化春季时节起止于农历的正月至三月,以立春为起始。立春乃万物起始、一切更生之义也,通常会举行“鞭春”等庆祝活动,即鞭打泥塑或纸塑的牛,象征春耕开始。

此外宋人还有插戴春幡、春胜等习俗,人们互相赠与春幡、春胜,挂于树梢,或剪金银箔、缯绢、彩纸等成小幡的形状缀于簪首。

皇帝会赐予臣下金银幡胜,富贵殷实人家也常用金银等材质制作幡胜,平民或穷苦人家则用绢帛或者彩纸,均以此风俗寓意迎接春天。

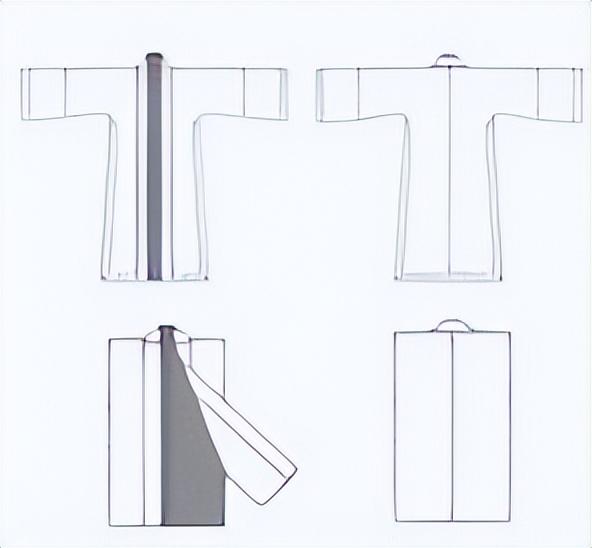

初春至暮春,气候由寒转暖,温差之大使得春季服饰囊括了四时之服,抹胸、裈裤等为四季的基础内衣,贴身服用,单衣与开裆裤在出土实物中所见最多,应是四季使用最频繁的服饰,夹衫、夹袄、夹裤等,是气温寒凉时保暖穿用的服饰。

立春之后,紧接着正月十五日元宵,北宋都城开封府在元宵节前便“绞缚山棚”,位置正对宣德楼。

二月初一,是“中和节”。中和节起源于唐德宗时期,宋时沿袭了唐代中和节,但风俗略有不同,唐时隆重的中和节在宋时被逐渐简化,只体现在休朝会一天,公务还要照常进行,但这一天皇帝与群臣会将冬装改换为单罗春装,女子与百姓也应习俗相同,在中和节当天换上春装。

但也有女性不拘礼俗,在早春时节就脱去冬衣,换上轻盈的夹衫,走在追求时尚的前列。中和节次日(二月初二),是“挑菜节”,即在初春时节采摘地里最先长出的野果和野菜,男女青年们相约去踏青、游玩。

三月,正值清明。清明时节有祭祀祖先的习俗,宋人们提前备好香烛纸马,纷纷出城祭扫,祭扫过后便在郊外游春踏青。“四野如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。

婉约派词人柳永曾有词描述这种活泼且富有青春气息的画面,春日桐花烂漫,雨后澄澈清明,少女们斗草踏青,歌女们招呼逢迎,纷至沓来间以至于路旁“遗簪堕珥,珠翠纵横”。

每年清明前,各酒库都会煮酒,以便在中秋节前售卖新酒。

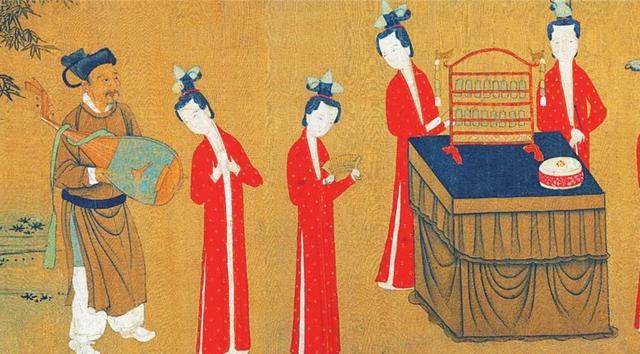

卖新酒前要向官府呈报,并举行盛大的迎引样酒仪式。这样的场合下,会请社队鼓乐与官私妓女等来表演,其服饰也很有特色。

农历四月至六月,是夏季时节。白昼越来越长,天气越来越和暖,官员百姓们开始着单衫。“仲夏一日,禁中赐宰执以下公服罗衫”。

五月初五,为端午,端午的节物有百索、艾花、粽子、白团、紫苏、菖蒲等各种花样。人们将五彩丝线编成索状饰物,称为“百索”,系在手腕、脖子等地方,以辟邪祟与病疫。

也会将艾叶、菖蒲等植物制作成饰物佩戴,《岁时广记》曾载“端午,京都士女簪戴,皆剪缯楮之类为艾。

或以真艾,其上装以蜈蚣、蛇蝎、蚰蜒、草虫之类,及天师形象,并造石榴、萱草、踯躅假花。”仕女们除了簪戴艾花,也会戴假花,以应节日之景。

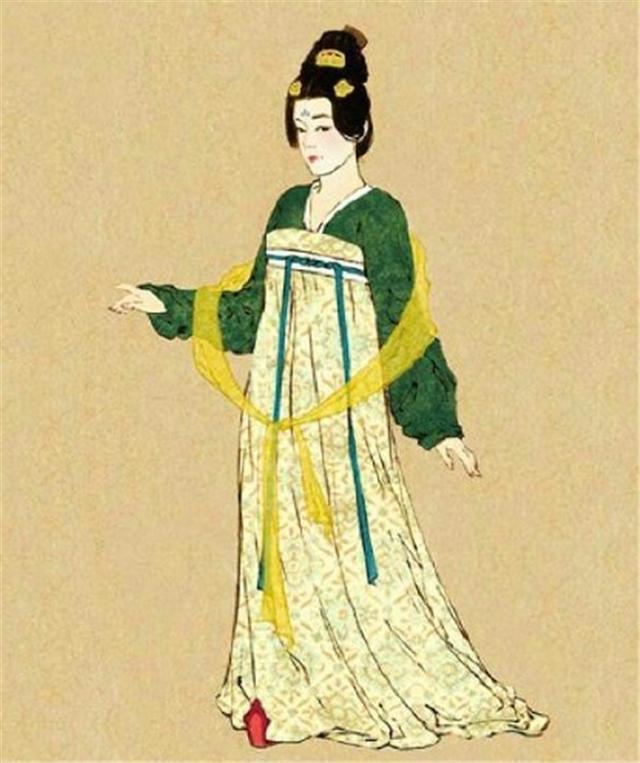

到了六月,天气逐渐炎热起来,所以纳凉避暑成为宋人季夏时节最紧要之事。此时女子日常穿着的服饰也变得极其轻薄宽松,追求凉爽舒适。

上衣一般为抹胸外罩一单衫或褙子,下身贴身着裈裤,外穿一条长裙或一外裤,质料也常以纱、罗、麻等吸湿、透气性强的面料为主。

同时为了降低室内温度,宫廷与富裕之家常置冰块于室内,让侍女驱动风轮来输送冷气。人们也常在亭台水榭、楼宇高处等地通风纳凉,饮冰以避暑气。

宋代女子在秋冬时节的着装变化

宋代女子在秋冬时节的着装变化农历七月至九月为秋季,十月至腊月为冬季。秋冬时节,天气转寒,叶黄而落,凝冻落雪。春秋时节温差大,秋季服饰应与春相似,囊括四季之服。

秋季以立秋为始,在立秋之时,女子与孩童盛行戴“楸叶”,即楸树之叶,将楸叶剪成花朵的样子戴在鬓边,以求一秋平安。

秋季的第一个重大的节日便是七夕。

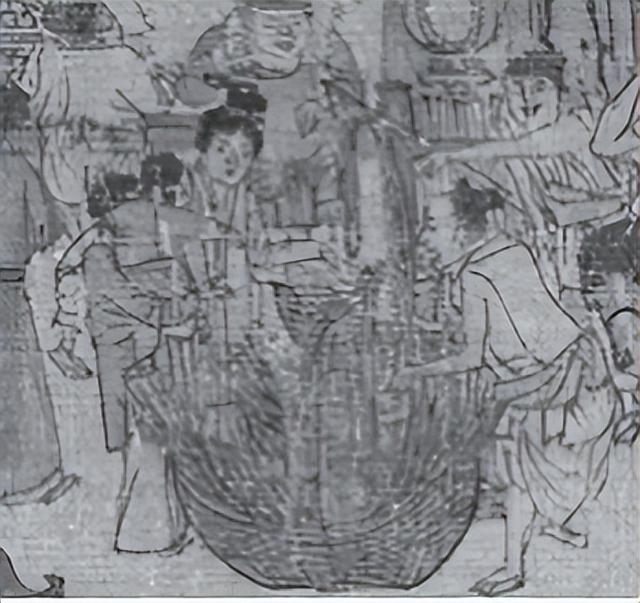

宋代人过七夕的方式非常隆重,初一便开始置办节日用品,节前三五日街上更是车水马龙,到处都是穿罗绮新衣的路人,各处街市、瓦子中会有很多新奇玩意,如装饰精美的土偶“磨喝乐”、黄蜡制作的“水上浮”、微缩农庄“谷板”、雕刻精美的“花瓜”、各种造型的面食点心“果食”与丝线捆扎的植物苗“种生”,这些物品都会在街心的彩帐中售卖。

而到了初七的晚间,女子儿童不论贫富都会换上新衣,还会进行“对月乞巧”等活动。如美国大都会博物馆藏北宋《乞巧图》中所绘。

七夕当日,宫廷中设宴,亭台楼阁重重叠叠,桌案上摆满节物,女子们身着短衫与长裙(裙束衫外),有信首低眉者、凭栏而望者、对月祈祷者、对望交谈者,服色鲜艳,姿态各异,展现了北宋初期的七夕风俗。

秋季的第二个节日是中秋节。中秋节在农历八月十五,中秋节前各家酒楼便开始售卖新酒,都城人争相购买尝鲜,未至中午便销售一空。至中秋夜晚,亭台楼阁张灯结彩,富贵人家登高楼赏月,民间则争占酒楼玩月。少男少女、妇女等还会拜月祈福。

九月重阳,宋人有赏菊、登高的雅好,时人还将菊花、茱萸等物浮于酒上饮用,还会互相馈赠“重阳糕”。

“十月一日,宰臣已下受衣着锦袄。”

“御前供进夹罗御服、臣僚服锦袄子夹公服。”

时至十月,进入冬季,十月初一时皇帝会赐给宰相、大臣们锦袄,民间则开始准备“暖炉会”,围炉饮宴。

此时的服饰更值得注重的功效是保暖御寒,有夹衣、夹袄等夹罗服饰穿用,也会在衣物的夹层中絮上丝绵,制成绵袄、绵裤等,在深冬时节服用保暖。

有些夹绵服装的面料为平纹绢,质地素朴,没有花纹,所以通常穿在精致的夹衣里面。

除了夹绵服装外,还有裘皮、毛毡等材质的服装,保暖性比夹绵服装要好的多,价格自然也非常昂贵,多为中上层阶级女性的冬装。

而贫苦之家百姓,一天收入仅供日常开支,并无多余银钱,冬季时只能选择纸制衣装御寒,谓之“纸衣”。

“山居者,常纸为衣……然服甚暖,衣者不出十年,面黄而气促,绝嗜欲之虑,且不宜浴,盖外风不入,内气不出也。”纸衣确有保暖的功效,但囿于材质原因,存在不透气的缺点。

但纸衣价格低廉,可以帮助贫苦百姓过冬,宋朝政府也会“赐纸衣”作为社会救济物品。

冬天的第一个特殊节令,便是冬至,京城中人非常重视冬至,即使是最贫穷之人,用上一年积攒的钱甚至借钱,也会置办一身新衣,去祭祀先祖。

到了十二月,临近岁末年初,最重要的三个节日便是除夕、元旦与春节。正月初一是元旦,其前一日便是“除夕”,宋代时期便有除夕当晚守岁的习俗,还会燃放爆竹增加节日气氛。

第二天,初一,一大早便热闹非凡,人们见面会相互拜年,街市上搭起彩棚售卖“铺陈冠梳、珠翠、头面、衣着、花朵、领抹、鞋靴、玩好”之类的物品,大街上熙熙攘攘,车马交驰。

到了傍晚时分,贵族人家的女子们也会打扮俊俏,穿着新衣外出玩乐,如欣赏关扑赌博游戏或歌乐舞蹈表演,也会在市井店铺中品尝美食,这种现象在当时非常常见,节日气氛轻松愉悦。

结语

结语宋代社会生产力高度发展,节日种类繁多,因此有着丰富的社会民俗与社会风气,给人们的物质生活和精神生活带来了新的变化,在服饰上同样得到了体现。

宋代女子服饰作为宋代时尚中最紧密的一环,由春至冬,在重要节气与重大节日上,有着顺应季节风俗的特殊变化,也是服饰体系中重要的组成部分。

参考文献:

[1]陈晶.南宋岁时节日器物研究[D].杭州:中国美术学院,2019

[2]佚名.锦绣万花谷后集卷四.立春[M].扬州:广陵出版社,2008.

[3]孟元老. 东京梦华录[M].侯印国译注.西安:三秦出版社,2021.

[4]周密.武林旧事:卷二[M].北京:中华书局,2007.

[5]周密.武林旧事卷三:开炉[M].李小龙,赵锐,评注.北京:中华书局,2007.