最近我国航天员翟志刚和王亚平成功执行了出舱任务,在空间站上谱写了中国传奇。在传回的两人出舱画面时,细心的朋友估计会看到,航天员的周围,除了空间站的舱体和航天员本身以外,周围的背景全是漆黑一片,似乎处于永恒的黑夜之中。

联想到50多年前美国实施的阿波罗载人登月计划,传回的图片也是夜空中漆黑一片,根本看不到一颗星星,有一些人据此推测美国登月计划,是在地球上的摄影棚内摆拍的。事实究竟是怎么样的情况呢?为何航天员在太空中的画面,背景都是漆黑一片呢?

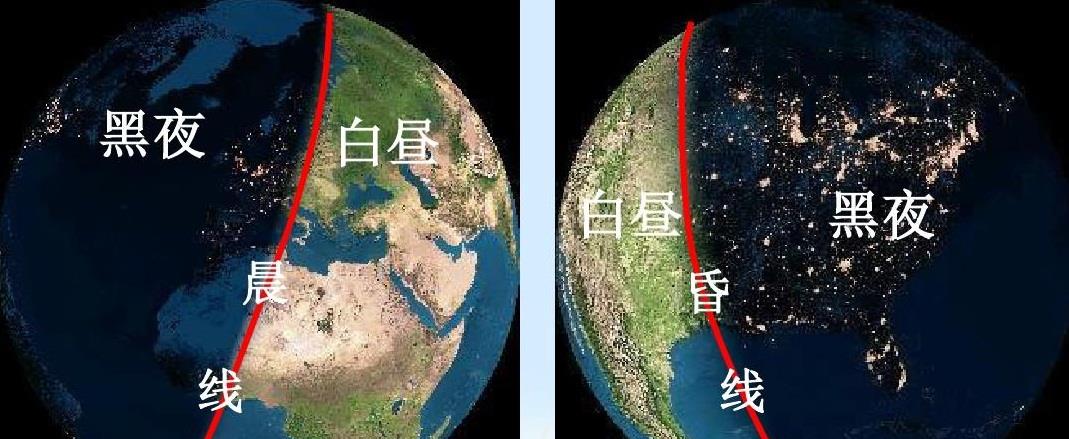

大家在地球上,对于出现的白天和黑夜都习以为常,在阳光能够照射到的区域就是白天,而照射不到的区域就是黑夜,白天和黑夜存在着相对比较明显的分界线,即“晨昏线”。我们如果在太空中观察月球,月球上也存在着这样的“晨昏线”,但是,假如你站在月球的“白昼区”,看月球周围的地面,所看到的景象将与地球上看到的完全不一样,地面基本上是亮斑和灰暗并错分布,根本没有地球上白天周围那种全部明亮的感觉。

我们所处的银河系,拥有恒星1000-4000亿颗,其中在地球上用肉眼能看到的差不多有6000颗左右,这些恒星距离地球普遍都很近。距离越远的恒星,光线在传输过程中被其他天体、星际物质遮挡、吸收和反射的程度就越高,能量损耗就越大,我们看清它们的几率就越小。

地球拥有浓密的大气层,来自太阳的光线包括可见光,在穿过大气层的过程中,会被大气分子以及悬浮的尘埃等物质所影响,其中一部分光线的能量被吸收,转化为大气分子的动能,还有一部分穿过大气层照射到地表,被地表上的物体所吸收,除此之外,还有一部分光线被大气层、地表物体所反射或者折射,从而使得大气空间中,只要不是密闭的区域,几乎都会被光线所“填满”,我们在白天看到周围的世界,就成了白茫茫的一片。

而在月球上或者在近地轨道空间中,由于没有像地球大气层这样浓密的气体分子,空间中的空气分子以及星际尘埃密度非常小,那么光线在传输的过程中,就不会发生像地球大气层中出现的明显的光线折射和反射现象,相当于光线“直来直去”,整个空间也因此不会出现被光线“充满”的现象,只有我们人眼向着光源的方向看去,才会看到光亮,而看到其它方向,则依然是“漆黑一片”。

与此同时,正是没有了地球大气层的干扰和作用,无论是来自太阳,还是更远距离的星星,它们所发出的光线,在传输到月球或者空间站时,所发射的能量吸收或者反射作用就非常小,如果眼睛正对着光源,看到的亮度,实际上要比地球上“刺眼”得多。因此,在月球上看夜空,或者航天员出舱背景中的夜空,实际上都是由无数个亮度不一的星星所构成。

那么,既然人眼能够看到星星,为什么拍摄到的宇航员出舱背景照片是漆黑的呢?这与两个因素密切相关。

第一个是拍摄地点周围的光线反射情况。爱好摄影的朋友们估计都有这样的经验,当所要拍摄的区域光线强度如果存在着比较明显的反差时,那么就不容易拍出优秀的作品来,如果此时使用一般的设备或者应用传统的方式,那么就会产生强烈的光度差,在照片的某个区域会形成过度曝光,甚至干脆拍出的照片一片雪白。

刚才在分析中提到了,无论是在月球上,还是在空间站的舱外,由于光线的反射、折射作用微乎其微,被太阳直接照到的区域,如果有光线恰巧反射到人眼或者镜头上,那么亮度就会很大。相反,如果太阳没有照到,或者被太阳照到但没有光线反射进人眼或者镜头上,那么目标区域就是漆黑一片,这种情况就会形成照片背景中强烈的亮度差,不利于一般摄影器材的成像。

第二个是专用的航天器材光学特性。为了避免上面提到的在太空中较难拍到理想照片的问题,航天器所携带的摄像器材,通常都具有很小的曝光值和很低的光圈值,这样就降低了拍摄区域物体、背景空间中星星与近距离物体间的亮度差值,拍摄成功的照片也变得比较容易。不过,这种对曝光和光圈的低值调校,同时也带来了一个后果,那就是使背景天空中星星的光芒给掩盖了,相当于被“过滤”掉一样,呈现出来的就是漆黑的夜空,上面没有一颗星星。而实际上,如果在拍摄地点用肉眼看的话,天空中仍然会清晰地悬挂着无数繁星。

综上,无论是在空间站,还是在月球,如果抬头看宇宙空间,上面悬挂的,星星还是那颗星星,只不过我们为了拍出理想的照片,通过调校的手段将其掩盖掉了而已。

倘若我们现在来到月球上,看地球应该很有趣。