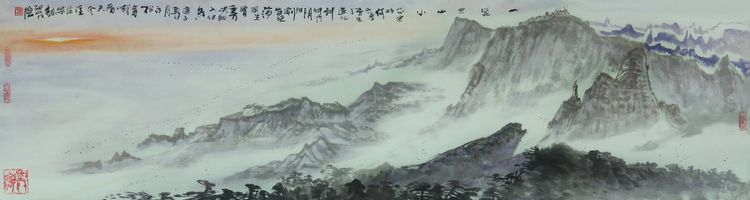

林永松博士,生于一九六三年五月四日,四川.峨眉,留法海归人士,中国公共外交协会理事. 中国美术家协会会员,国家一级美术师,四川美术家协会创作研究院院士.峨眉山画院终身名誉院长.四川省美术家协会理事. 北京林永松美术馆馆长,北京迷踪皴艺术研究院院长.现定居北京。2008年被文化部评为;中国艺坛十大画家.2009年被文化部评为中国山水画十大名家,荣获2021年[中国美协/中国书协]建党百年德艺双馨/人民艺术家称号.出版物有:《中国美术馆》、《中国美术》、《人民美术》《四川美术》、《天津美术》《河北美术》、《艺术观察》。林永松山水画集, 著名中国画家林永松画集, 林永松山水画精品集. 美术家林永松作品集,等等.作品被新加坡、比利时. 韩国,荷兰. 英国.韩国, 马来西亚、泰国、印度, 美国,日本、澳大利亚、等国家艺术馆.博物馆及个人收藏。

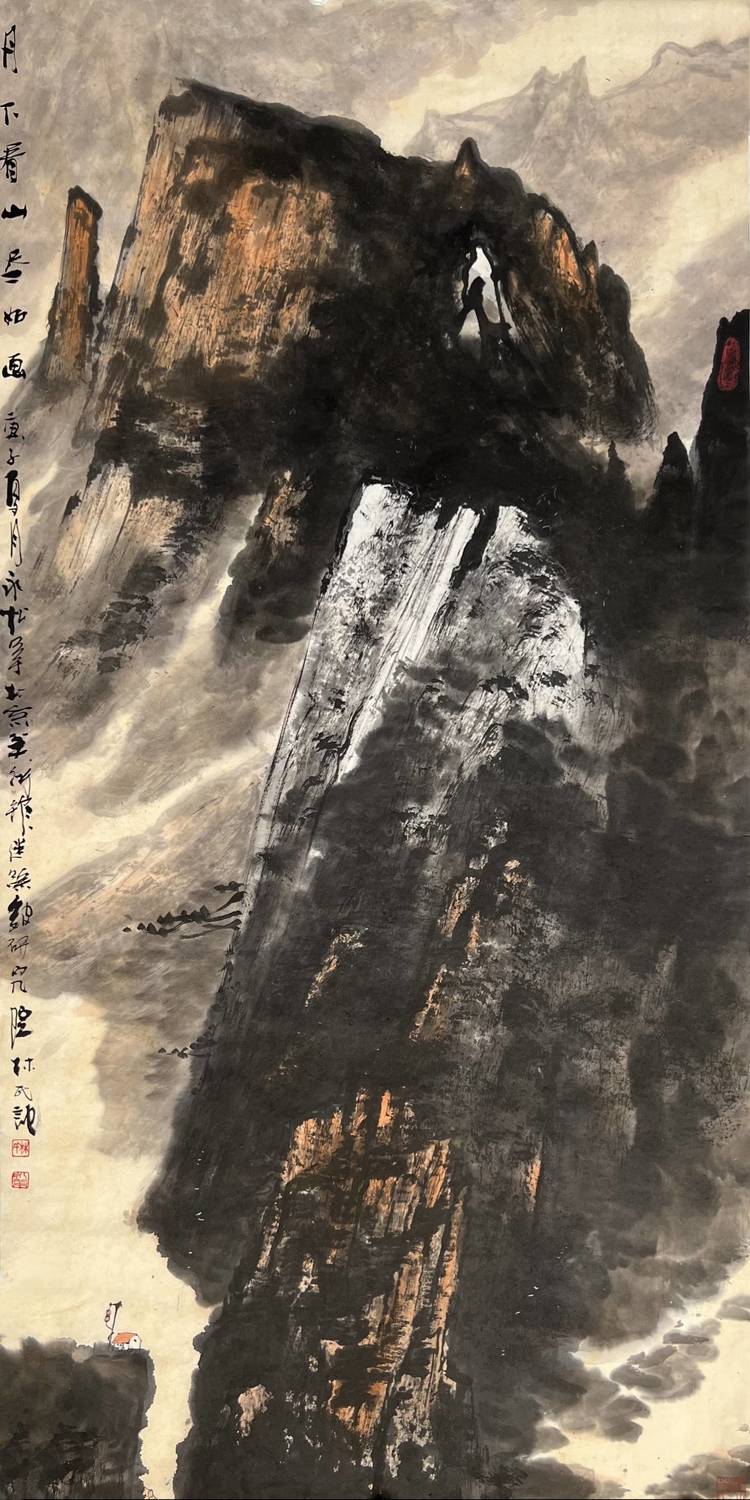

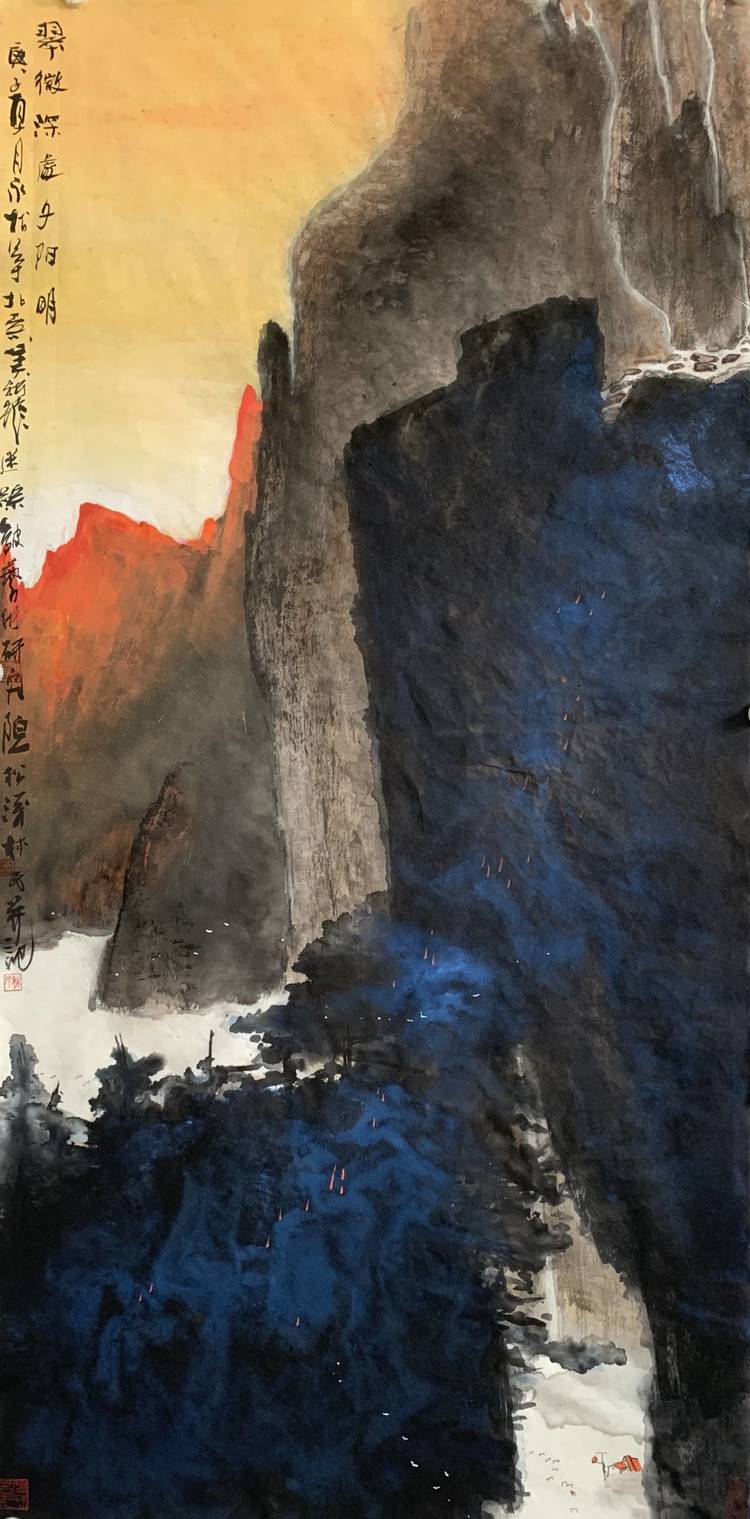

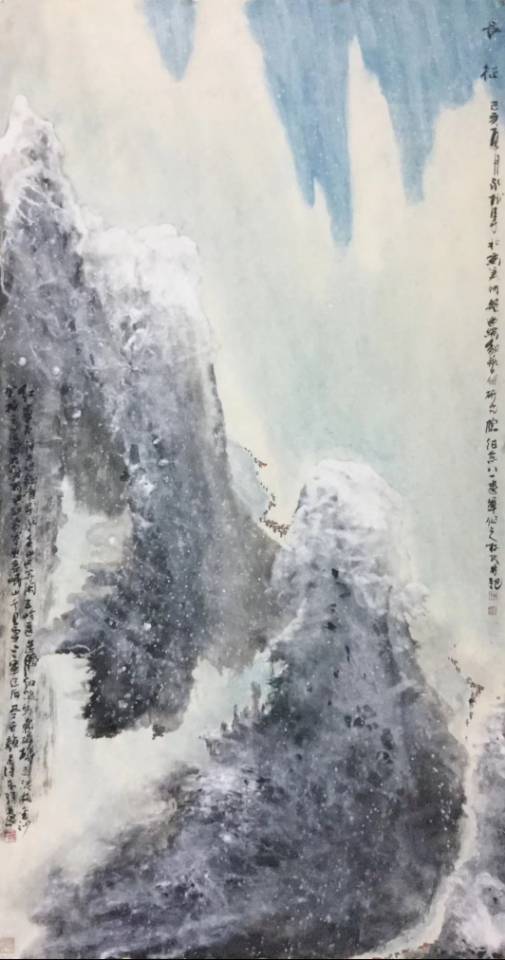

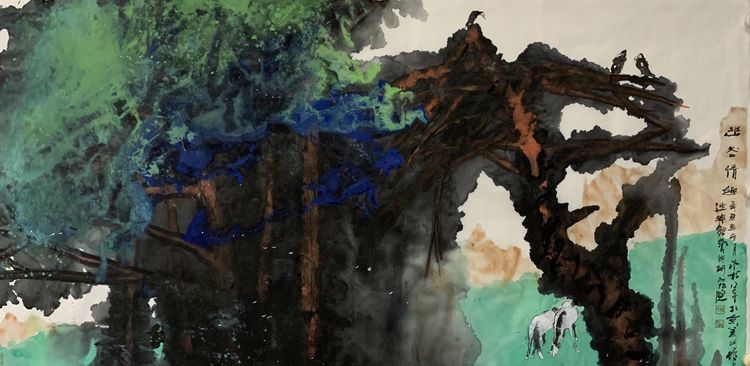

林永松是一位中国当代杰出的山水画实力派画家和川蜀籍山水画派的重要传人,因为他能在山水画法传统的继承与创新、变革方面做出了突出的贡献而受到艺术评论界的高度关注和评价。林永松山水画的一个重要特点就是在尊重传统画法的基础上,努力做到强化、凸显个人的风格,以灵活多变的面貌画法来刻划不同地域的山川景物,进而满足阅读者不同审美阶层的需求,所以在进入21世纪以后,林永松的作品备受国内外艺术市场重视。自2011年起,他的作品连续7年在北京瀚海、中国保利等国内顶级艺术品拍卖会的拍卖交易中,屡创交易价格新高,始终稳居中年山水画家价格交易第一板块的前沿位置。因此,林永松被称为"当代杰出山水实力派画家",当之无愧。林永松对当今中国山水画的杰出贡献在于,他在20世纪九十年代就已经开始了对中国山水画传统皴法的创新探索过程,经过二十多年的不懈努力,终于逐渐创新并完善了一种既没有偏离传统,又有别于古人的全新皴法"迷踪皴"。

什么是"皴法"?皴法就是中国山水画用来表现山石脉络、肌理、纹路的画法。在中国山水画法的历史进程中,"皴法"的守成与创新一直是山水画家与山水画时代大师清晰的分界线之一,历史上所有山水画大家,譬如五代时期的董、巨;宋代的马、夏;元代的黄、王、吴、倪,以及近代的傅抱石、黄宾虹等人,无不是在皴法上创新出完全属于个人风貌特征的皴法,傅抱石先生以其独特的"抱石皴"一举成名。蜀籍著名画家张大千先生成名之处在于传统功力的深厚,然而他并没有创新出完全属于自己的、适合于自己画法风格的皴法,因此,他在中国近代山水画史上的影响,与傅抱石、黄宾虹的定位还是有区别的。可以这样认为,"皴法"是考量和决定山水画家对传统画法继承发展能力的一级重要的台阶,上去了,就有望获得更高级别的历史评价;但是,有更多的人只能望之兴叹,无力攀援。知命之年的林永松以他成熟的"迷踪皴",为当代山水画坛注入了崭新而健康的益生活力,令世人折服。

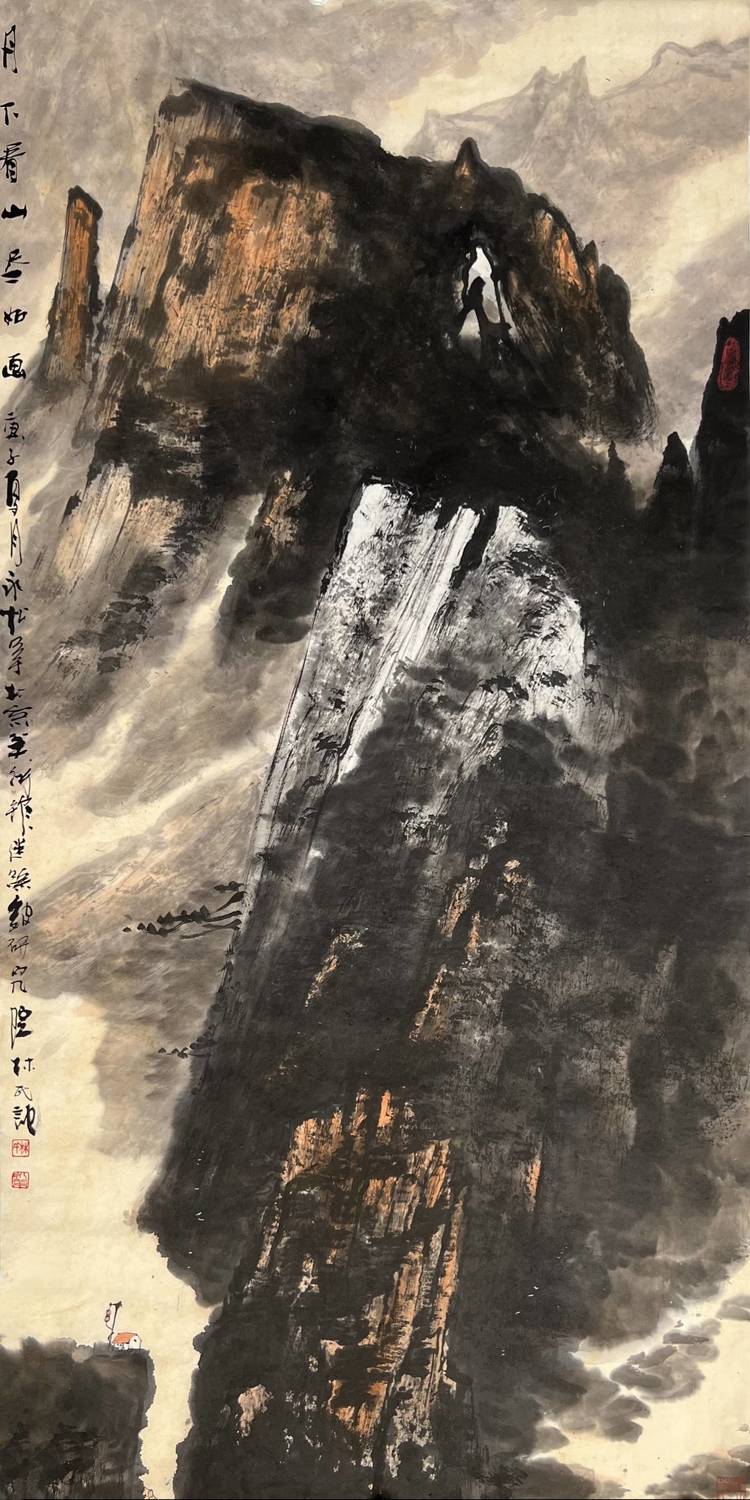

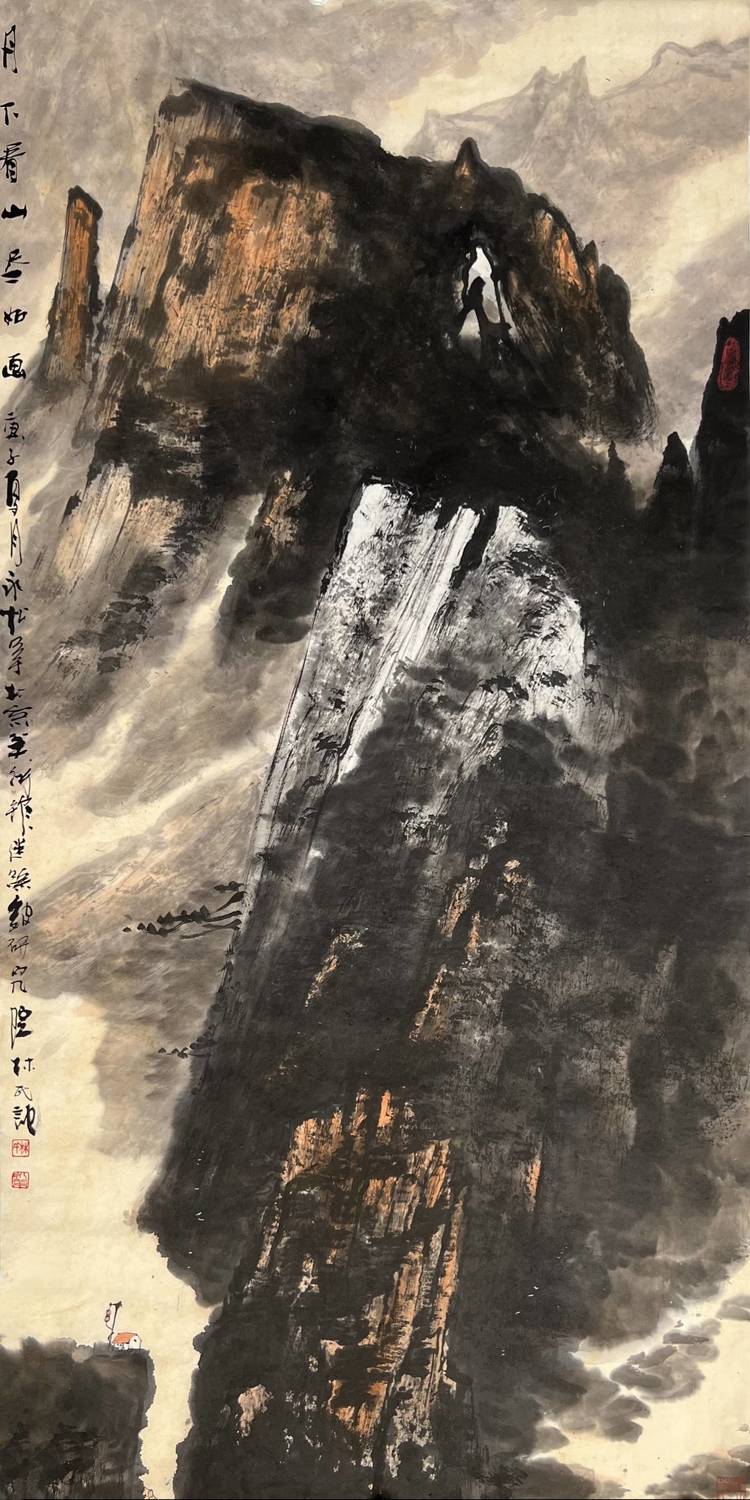

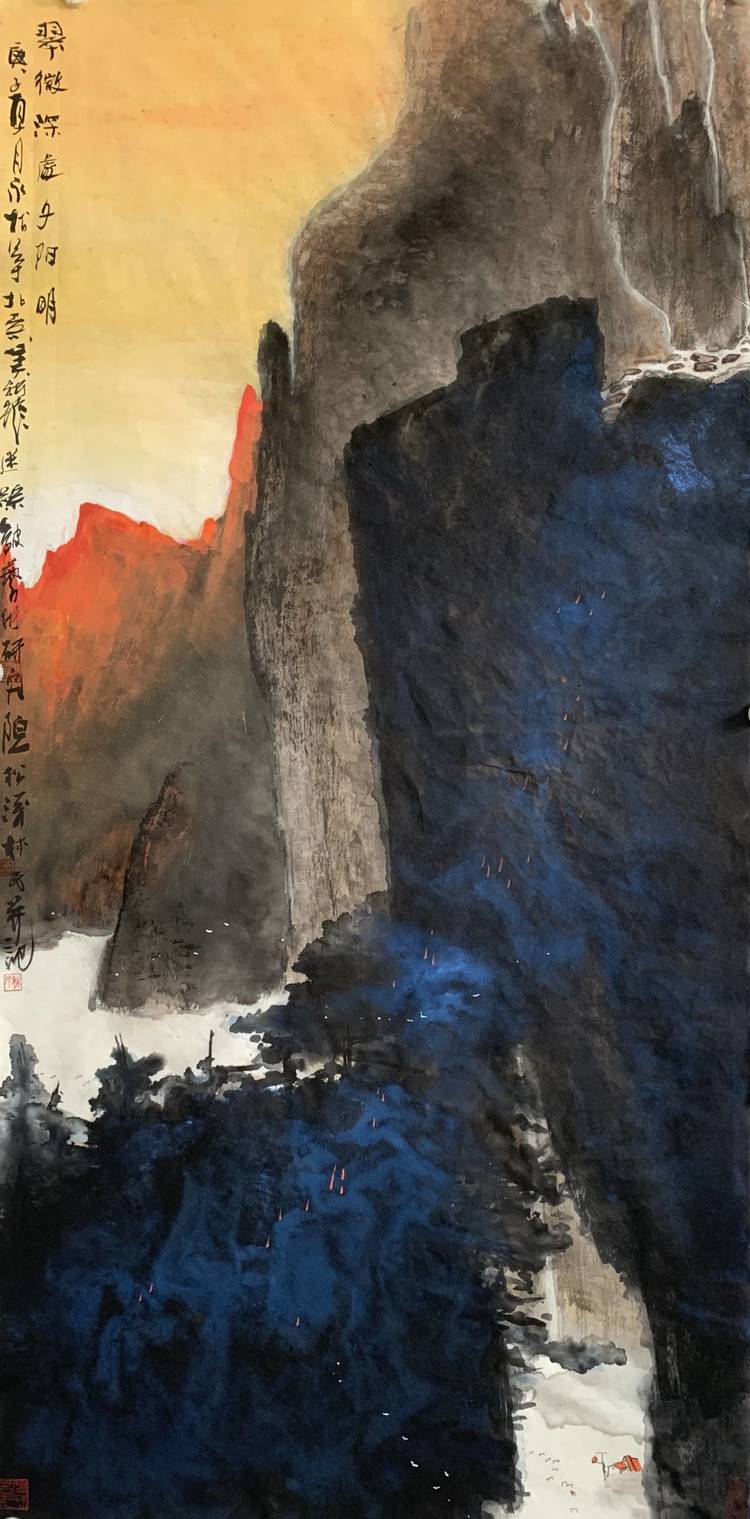

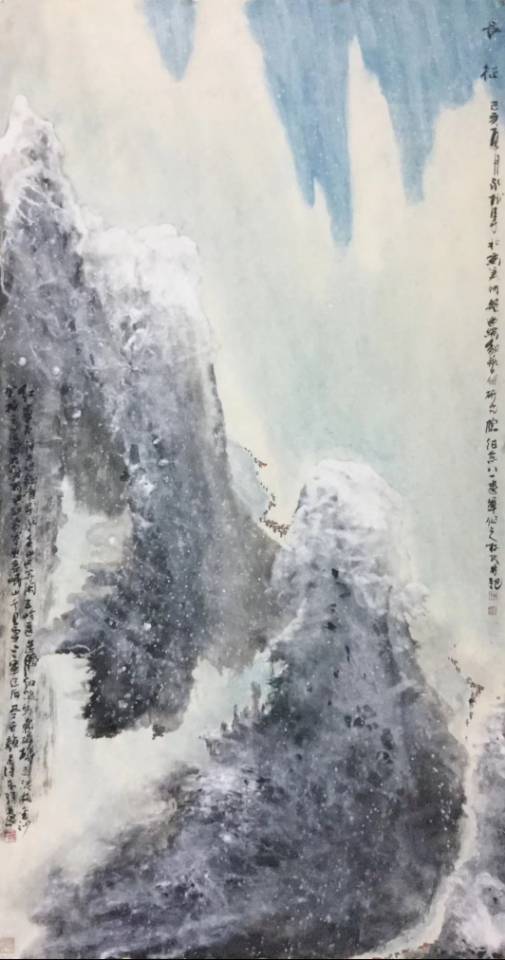

"迷踪皴",就是林永松在综合古代典型皴法的基础上,融合画家个人的皴法习惯而形成的一种有异于古今各种既有皴法的创新皴法。在皴法的用笔上,他综合了五代、宋、元古人典型的若干种皴法,再配以个人的用笔特点和对蜀地山川峻岭的地貌特征,所创造出的一种既发祥于传统皴法而传统皴法痕迹又不明显,又能使对山石的表现更具时代艺术审美这样一种新型的山水画皴法。对于绝大多数的古今山水画家来说,能够沿着宋、元古人的皴法,继承得非常纯粹就是最高的艺术目标了,因为每一种传世的皴法都已经达到了经典技法的境界,很难逾越。在传统(主要是皴法)面前,清代的"四王"之首王时敏显得极其臣服、极其虔诚,他在评价王石谷的作品时说:"(王石谷)无一不得古人神髓。昔人谓昌黎文、少陵诗无一字无出处,今石谷之画亦然。"把王石谷的每一笔勾勒、皴笔都遵循古法出处作为最高的艺术目标。可见,皴法从五代发展到现在的一千多年里,已经茧化到了无懈可击的程度,想要在向前发展半步,其难度可想而知。

林永松为了对传统皴法进行继承与创新,他用了近二十年的时间,对他早已成竹于胸的家乡峨眉山,以及西北华山、华北燕山等我国名山做过翔实的地貌研究与细致入微的写生,这是他创造"迷踪皴"必要的物质基础;同时在理论上,林永松对清代画僧石涛的艺术理论尤为醉心,一部言简意赅的《石涛画语录》,是他不断摸索皴法的理论基础。关于皴法,石涛认为:"笔之于皴也,开生面也。山之为形万状,则其开面非一端。世人知其皴,失却生面。纵使皴也于山乎何有?"(各种皴法)皆是皴也,必因峰之体异,峰之面生,峰与皴合,皴自峰生。峰不能变皴之体用,皴却能资峰之形势。不得其峰何以变,不得其皴何以现?峰之变与不变,在于皴之现与不现。"

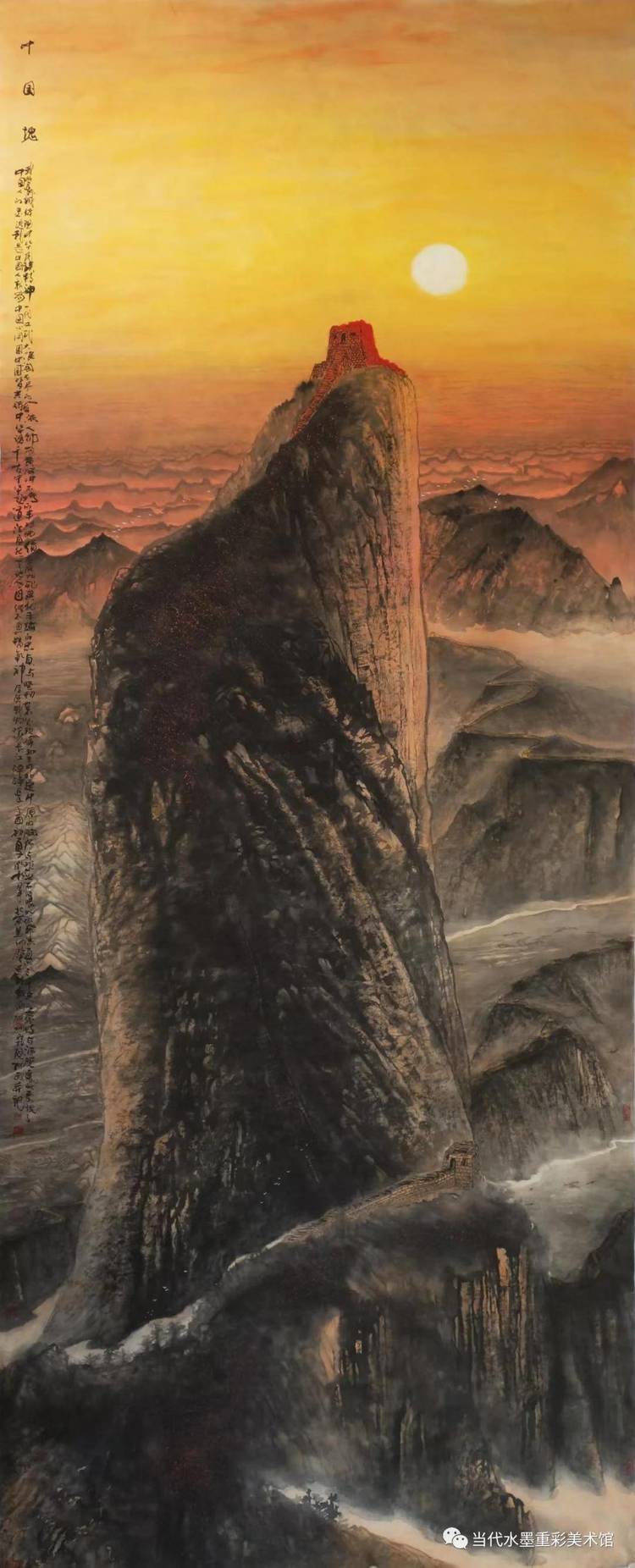

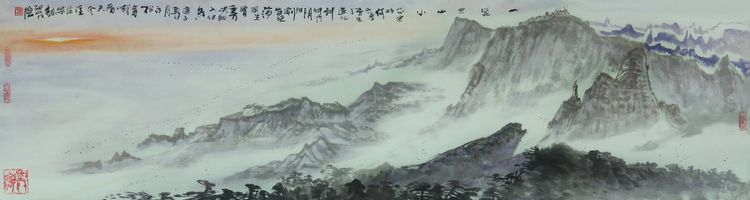

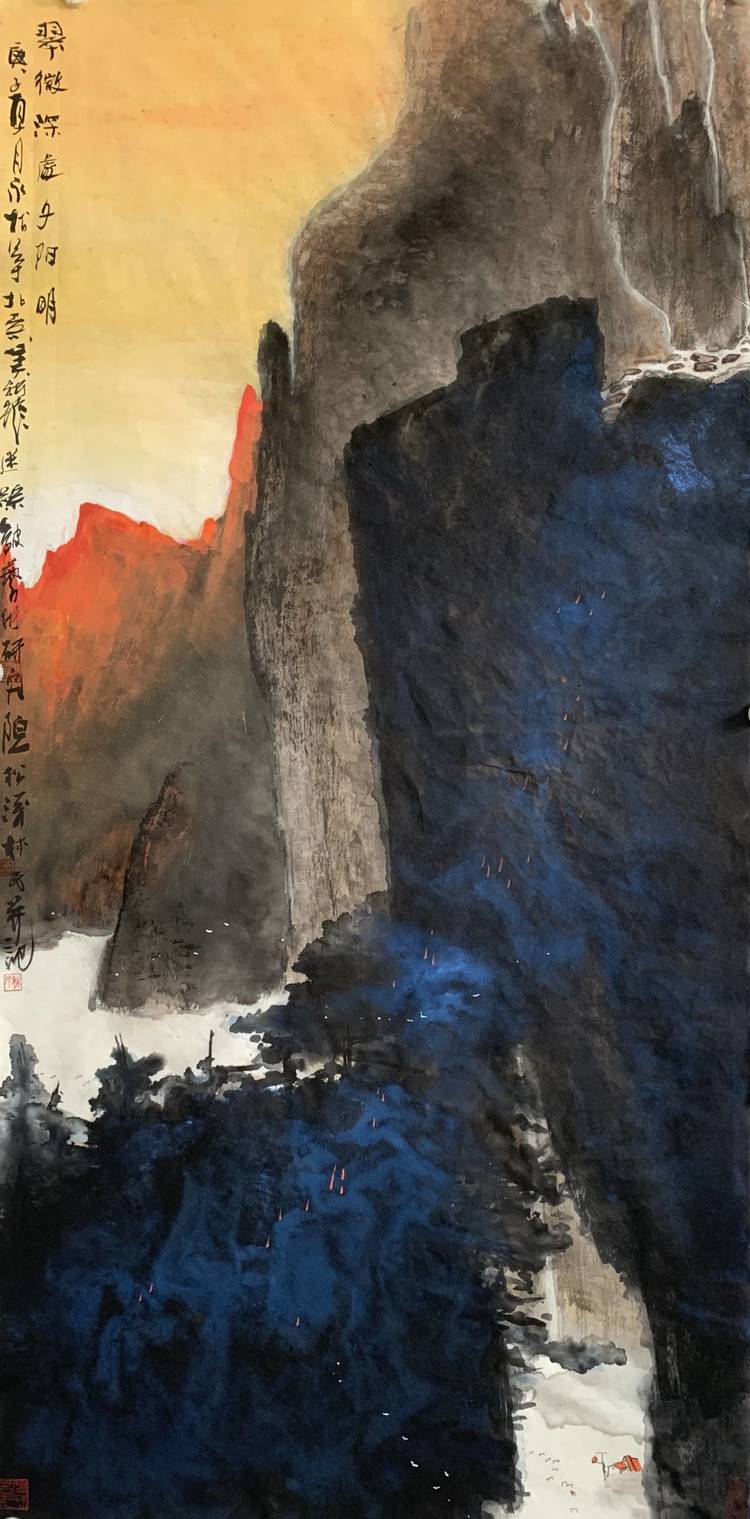

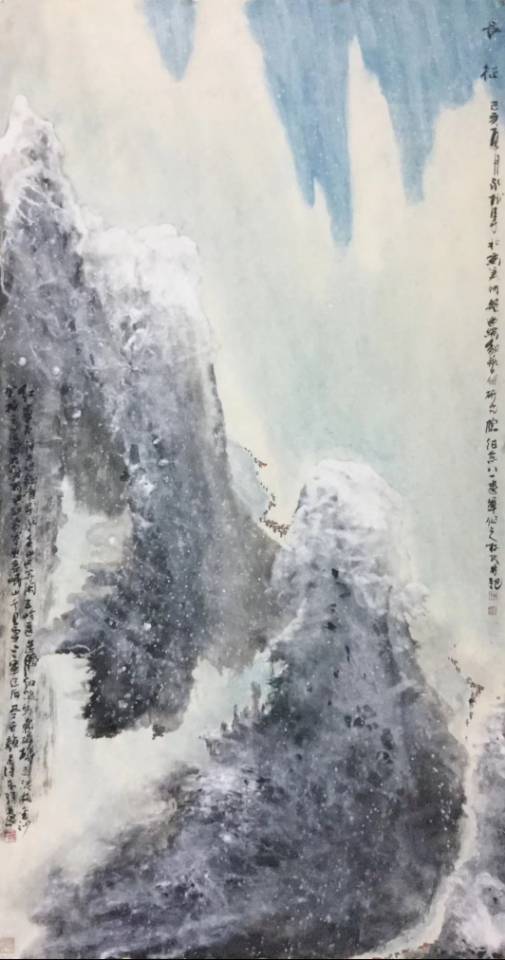

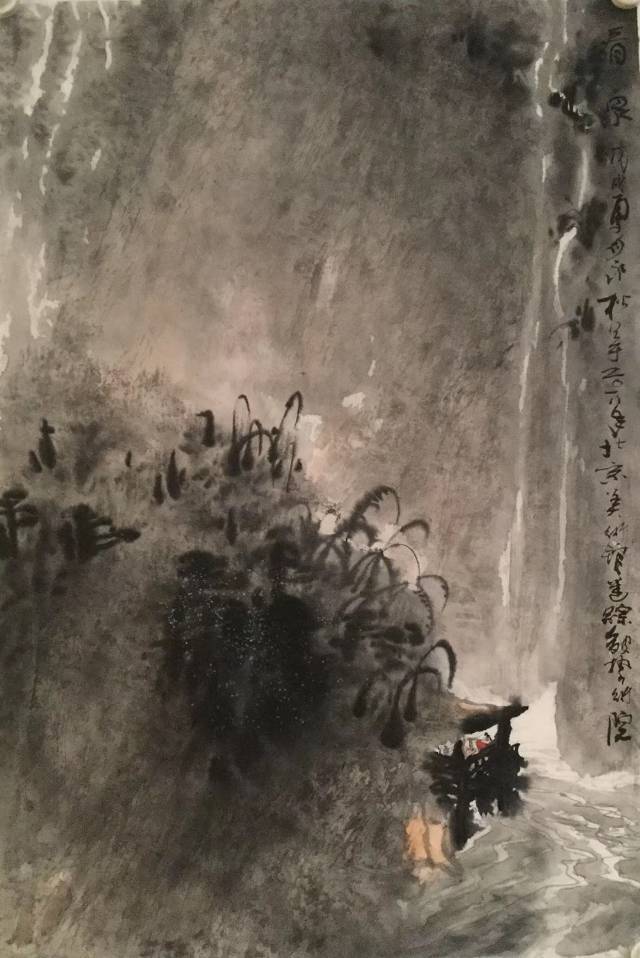

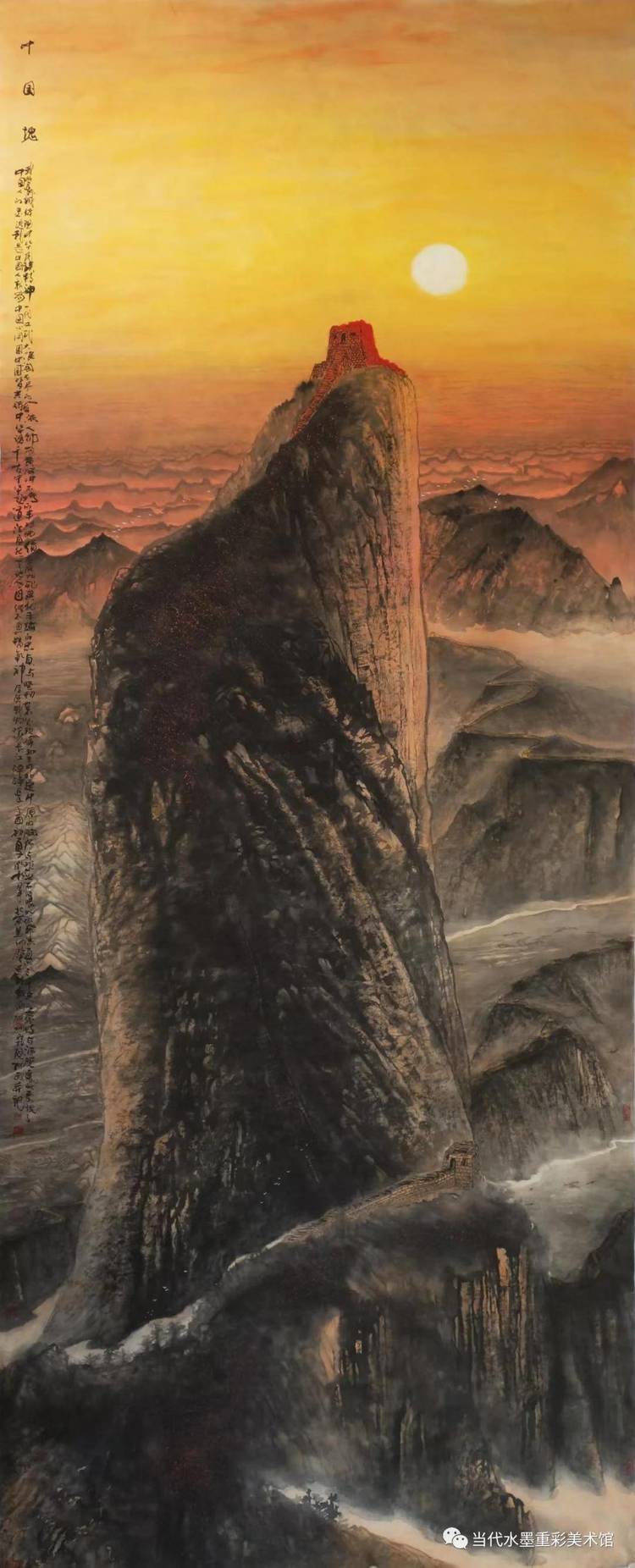

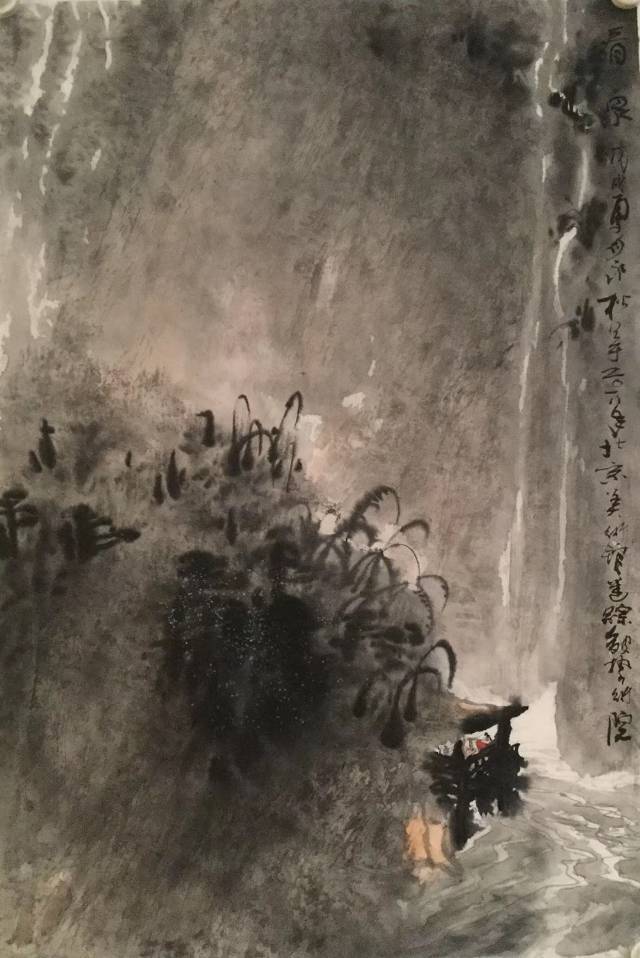

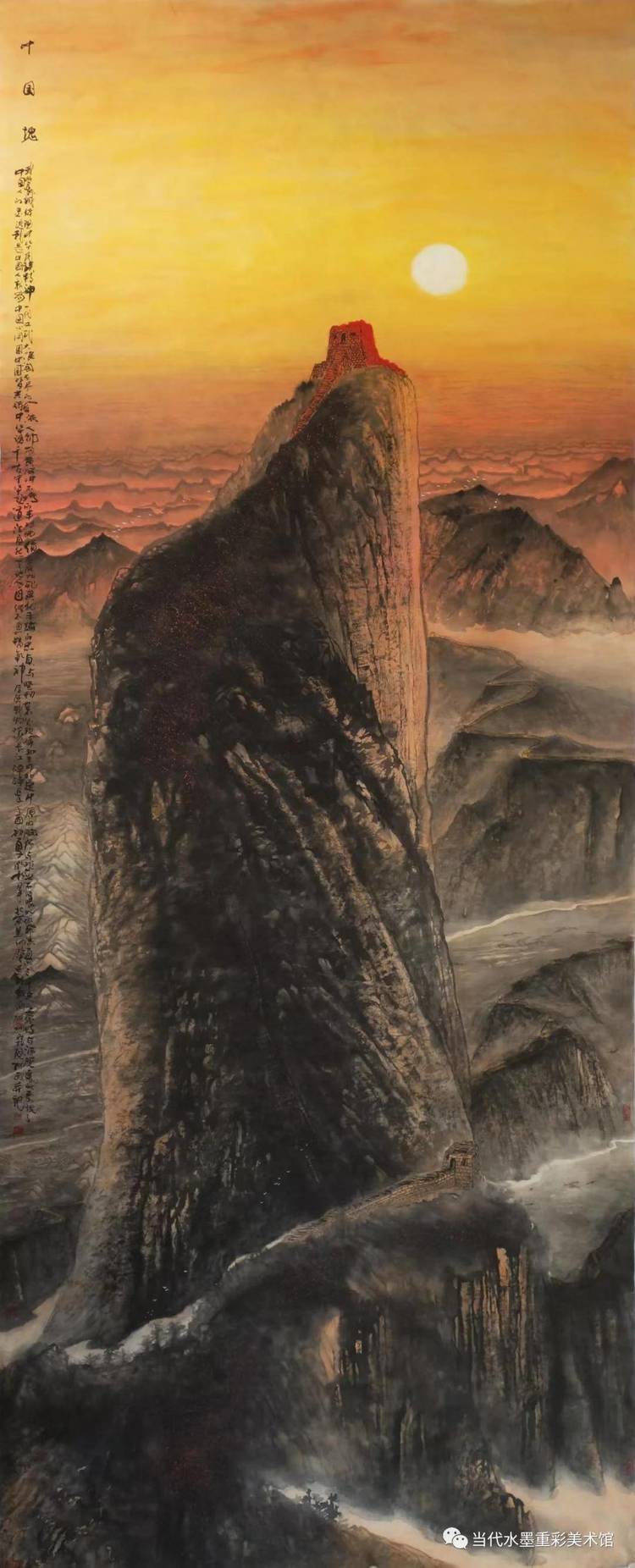

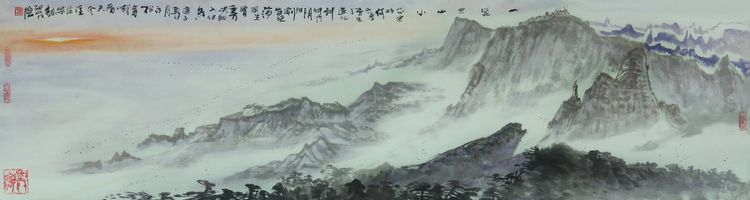

石涛关于皴法的观点很明确,山水画的皴法就是用来表现山峰的,山峰千姿百态,皴法也应该随之变化,而不应该固定为程式化画法,石涛山水画皴法高妙迷人之处也就在此。这正是林永松创"迷踪皴"画法的理论基础。中国山水画法的主要形式之一就是皴法,换言之,皴法是山水画法的核心笔法之一,从五代开始,历代山水画家无不在皴法上寻找创新自我的突破口,但是有两个原因严重滞碍了皴法的创新发展:一是古代画家"行万里路"的目的往往在于"游山",对所游历山川地质地貌的认识肤浅,没有升华为刻画手段这样的高度;二是中国文化的传统在于"尚古",大凡古人所为,无不以圭臬视之。所以传统皴法在观念上严重阻碍了创新的发展意识。从五代、两宋建立起来的经典皴法譬如长短披麻、大小斧劈、马牙、雨点等皴法,一直沿用到现在,基本上没有发生过形态上的根本变化。这种严重滞后于时代的画法,正是孕育林永松画法变革的社会背景。林永松创新的"迷踪皴"出现的意义就在于:1.开皴法写实的一代先河。传统皴法历经千余年的不断程式化,至今已经完全违背了皴法存在的实际意义,与山石自然的刻画没有任何联系,这是传统皴法存在的最大弊病。"迷踪皴"的创新就在于以画家自身对所描画山川的熟悉,经过艺术提炼,把绘画的技法重新拉回到对自然界的重现上来,在"迷踪皴"法的催动下,纸上峰壑与自然天籁产生了真正精神、气质上的融合。清代石涛提倡"搜尽奇峰打草稿",他所"搜尽"的,是安徽宣城、黄山一带的奇峰;林永松所尽搜的,除了故乡巴蜀群山以外,他的足迹还踏遍了西北、华北、华东等地,大量的写生总会让他游离在艺术与现实之间。林永松笔下的"迷踪皴"主要反映的是蜀地山川特质,带有非常强烈的地域性,如果需要表现西北的华山、华北的燕山,就需要借助"迷踪皴"的基本理论,结合实地的地质地貌状况,做适当的笔法调整。所以,"迷踪皴"创新的现实意义在于,提出(或者重提)了一种"皴法要表现地质地貌"的理念,这就是石涛的"笔墨当随时代"观点的时代应用。

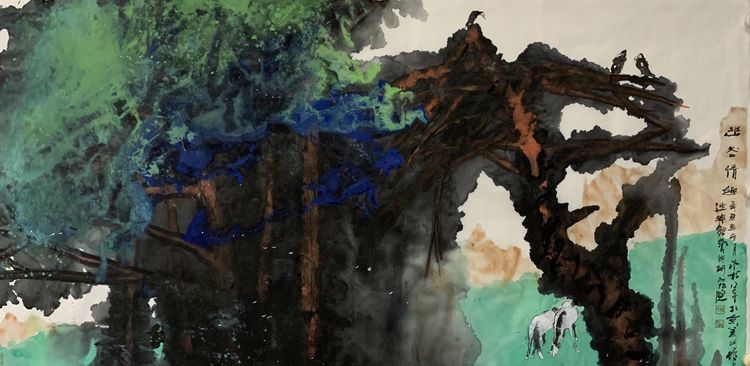

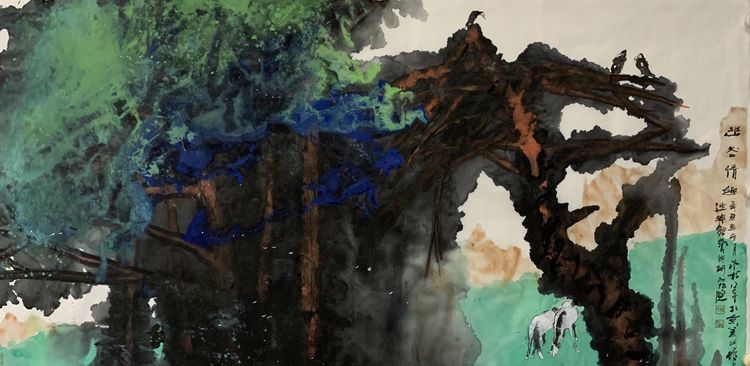

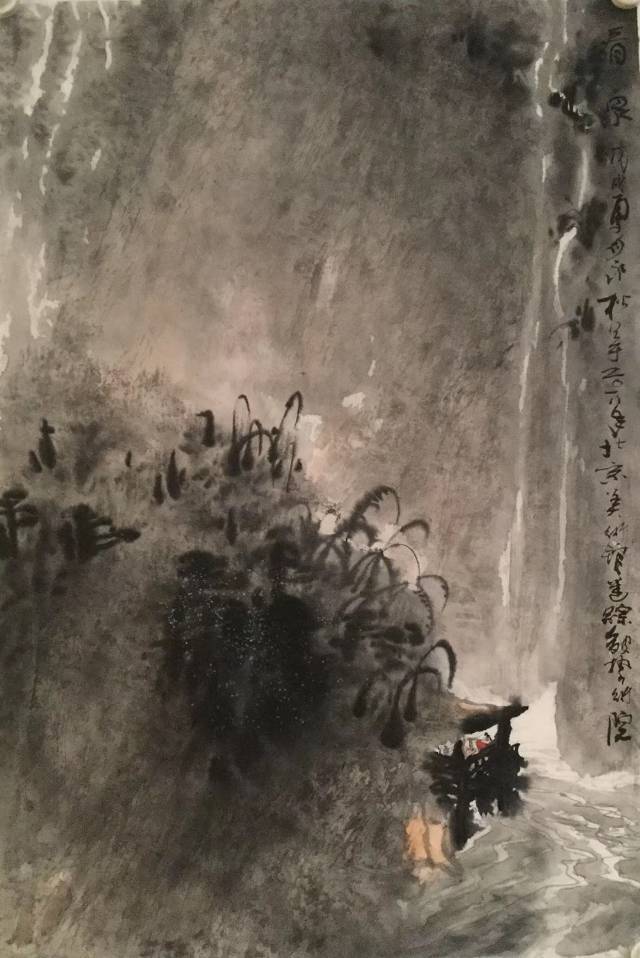

2.写实的置身视觉重现。林永松从小就生长在四川峨嵋山麓,蜀山一峰一石、一草一木的形态都融入于他的血液之中,"迷踪皴"法创新的最重要物质基础就是蜀山对他精神的陶养。我们游览山川总会产生一种远近视觉美感差规律:山峰的远眺视觉美丽壮观、峻拔迷蒙,而近看则乱石堆磊、草木杂生,毫无壮美可言。"迷踪皴"法的写实效果也正在于此。林永松"迷踪皴"山水的一个很明显的特征就是:视觉距离在作品五米以外,可以感受到宏观气势上蜀山峰峦或雄阔峻拔,或苍茫蓊郁;当走近作品仔细观察,可以发现草石庞杂交错、浑厚纷披的画法复杂多变,有些凹暗处甚至勾皴笔法模糊。那么我们可以推想,"迷踪皴"画法运用下气韵生动远效果的营造,一定是以近视效果的迷离为代价的。"迷踪皴"在某种程度上削弱了传统中国画"移步换影"的散点透视效果,而增加了宏观上的焦点透视应用,重要的是,他没有彻底否定传统的散点透视,只是在两种透视的权重比例上有所调整,使画面在艺术与现实的最佳结合点上有了更新的突破。

3.集古代经典皴法于一处。林永松作为一代中年山水画大家,他对传统山水画的经典皴法非常熟悉,可以运用自如地画出各种风格的作品,譬如南宗画法,他擅长元代黄公望、王蒙;北宗他宗法明代浙派的戴进、吴伟,向上溯源于北宋诸家,传统基础非常扎实。他的"迷踪皴"所融会贯通的,只是上述南北诸家皴法的表现笔意,而不是笔法,这是"迷踪皴"法的画法核心。如果仔细解析林永松作品的"迷踪皴"法,就会发现所谓的"迷踪皴",就像色彩缤纷的万花筒,古代各种皴法的笔意意境都可以有朦胧的存在感觉,只是根据造型位置的不同,各种皴法混合的比例不同,所以也就得到了各不相同的品赏味道。

"迷踪皴"是一种非常复杂、使用要求很高的新型山水画皴法,对画家的综合素质有着很高的要求,熟练掌握使用"迷踪皴",往往能彻底改变画面的透视关系和观赏质量,使艺术感染力倍增。当然,纵然"迷踪皴"已经发展到了相对成熟的境地,但是仍有理论上需要再探讨、实际操作需要再改进的地方,林永松正在为此努力着。