和几个朋友喝茶时,聊到一个问题:作为外地人的我们,在昆明待了这么多年,是不是融入到了这个城市中?

有人说没有,在外边待得越久,思乡之情便越浓,每逢假期,恨不能肋生双翼飞回家乡;也有人觉得“乡愁”之说言过其实,现今自己昆明话说得比昆明人都溜,说是第二故乡也不为过。李君续亮笑言:这么多年,自己心中早形成了一个昆明地图,知道本地人都不熟悉的小巷、街道,找到多少好吃又隐蔽的小馆子……

我道:像我这种路痴,别说小巷,大道都记不住几条。所以你的说法对我不适用。不过,我也认为自己融入到了这个城市——每天晚睡晚起,“悠悠儿”到楼下“甩”碗米线,“兼”几片在家乡从来不吃的薄荷叶到碗里,完全一副昆明人的做派;“甩”完米线,去一二一大街用满膀子的力气挤公交上班……

众人会心一笑:我们是否真正融入了一个城市,未必是对它的方方面面都了若指掌,而正是在不经意间,生活便产生了它的烙印。

我时常回顾从家乡来昆这十多年,总觉得经历了人生的不同阶段。其中之变化,甚至可从对一件小东西的称呼上略见一斑:洋芋。

“土”与“洋”的称呼

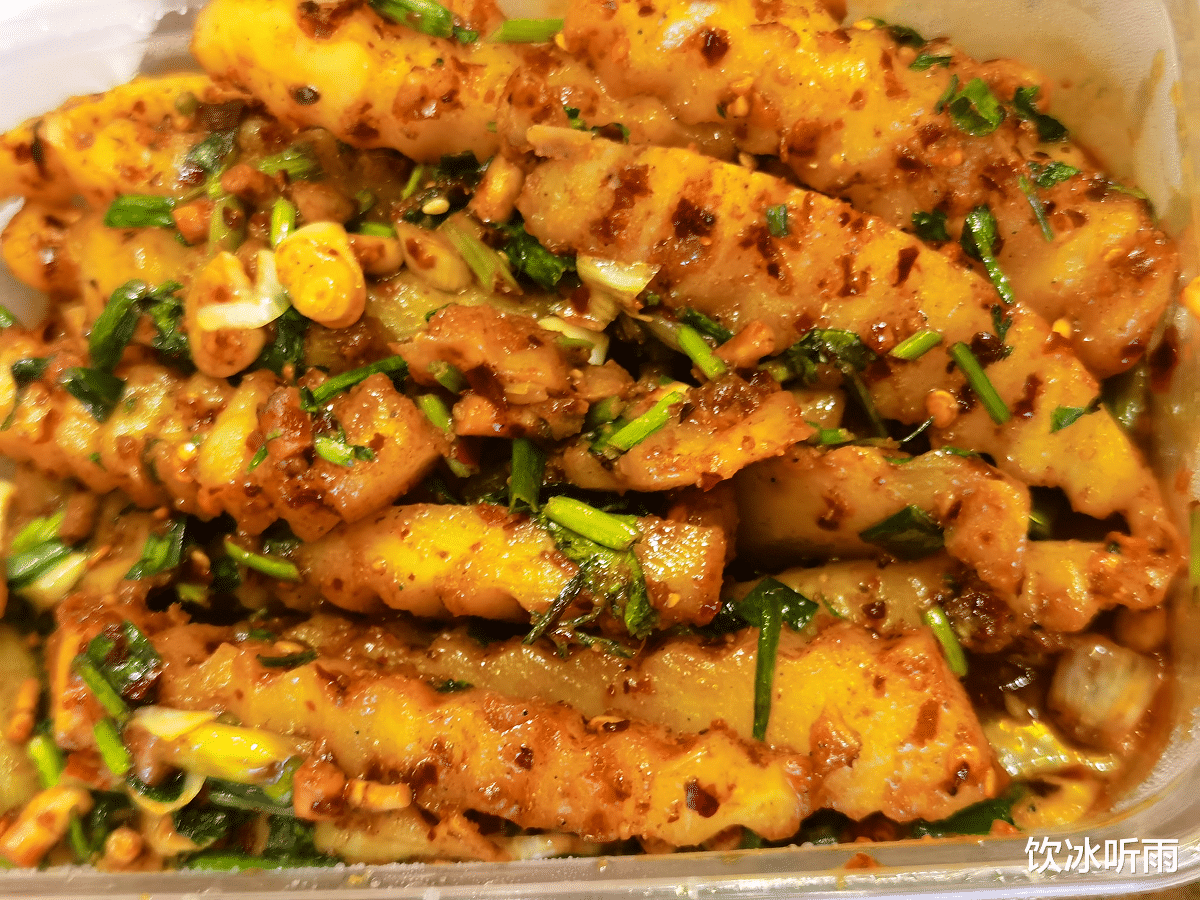

洋芋,尤其是炸洋芋,在昆明是非常接地气的小吃。且不说路上的学生,也不论贪嘴的吃货对其喜爱有加,就连闲暇逛街时,也常会看到打扮时尚的女孩子手捧一盒洋芋,不时用牙签挑起一块放到嘴里,丝毫不顾忌辣椒面给自己画上了新的唇彩,尤为可爱。

洋芋——我现在也这么称呼,学名马铃薯,在我的故乡,大家都叫它“土豆”。

要说称呼一件事物,往往并不唯一,各地有各地的叫法。乃至于有人还能听出隐隐的情调来:毕竟一个“土”,一个“洋”。就像说起薰衣草,必提法国普罗旺斯小镇,少有人想到“辽宁锦州大围子薰衣草庄园”——尽管这种情调过于虚幻。

为此,我还特意和别人争论过为何土豆要叫洋芋,说来说去也不得要领,最后这样归结:叫土豆,是因为我们家那里农业比较发达,广大农民对黑土地的感情深厚,什么东西都是来自于黑土地,离开土地就不行,比如红薯我们就叫“地瓜”;至于叫洋芋,是因为云南地处边疆,外来交流更广泛,所以多考虑这种作物的外来血统,直接道明它的舶来品身份。最重要的是,名字上的 “土”和“洋”和地域上的“土”和“洋”,完全没有半毛钱关系。

同为舶来作物,洋芋,苞谷和西红柿在称呼上便各有区别:

去菜市场买西红柿,有人问“西红柿怎么卖?”,可以;有人说“番茄”,没问题;通俗点的都叫“柿子”,也听得懂;

苞谷呢,通常叫“苞谷”,说学名“玉米”倒也通俗易懂,至于方言称“苞米”一类的,也无妨——反正都是一类东西。以前有个寓言故事叫《小熊拾玉米》,我们家乡方言叫“熊瞎子掰苞米”,外人听来便觉得颇有喜剧色彩;

至于洋芋可选的范围就小了点,要么叫洋芋,要么叫土豆,少有人去问卖菜的大妈:“这马铃薯怎么卖?”,这是太过文艺;太过通俗也不好,迄今为止我在昆明的菜市场上还没见过有人说:“这山药蛋怎么卖?”——或许西北城市的菜市场才能听到这种叫法。

初来乍到之时,我便努力在各种称呼间变换,改“土豆”为“洋芋”,变“辣椒”为“辣子”,呼“香菜”为“芫荽”,最初不过是为了交流方便,多年下来,终于成为习惯。

“土”与“洋”的视野

正如前文所说,我常常觉得能以对洋芋的两种不同习惯称呼,来划分自己的人生阶段,不是因为任何地域的原因,抑或生活水准的高低。

不管是小时候围坐在火炉旁,把土豆切成一片一片放到上边烤熟蘸酱吃,还是每到冬天,大袋大袋的白菜、土豆囤到楼下准备过冬;不管是现在在餐馆里点上一盘“老奶洋芋”就着白米饭吃上几碗,还是在南屏街上端上一盒炸洋芋陪心爱的人逛街——我始终觉得,从小到大,这些事情给予我的回忆与快乐是一样的,并不会随着生活水准的提高而改变什么。

即便现在集中供暖已经取代了烧柴禾的炉子,再也不需要囤上大量的白菜、土豆来充当过冬的粮食,人不会因为这些而随意改变回忆。

称呼的改变本身仅仅是因为入乡随俗,而在一个新的地方生活,实质上却拥有了新的视野。我离开自己习惯生活的黑土地,来到了新鲜陌生的红土地,会发现许多不一样的东西,而终于知道,原来并不是你生活的地方、你熟悉的一切就是整个世界。就像在多年以前,关于“美国的首都是纽约”的念头一样,我们种种的幻想,或许是出自旺盛的好奇心,或许是源于视野的太狭小。

我曾听过无数关于我的家乡的“传说”:东北只有一种蘑菇;东北人只吃土豆炖粉条;东北的冬天太冷了,所有人都不出门,穿着棉大衣,带着棉帽子,围坐在火炉旁“猫冬”……

这简直和我在未到昆明之前的想象如出一辙:昆明四季如春,天天都在过泼水节;人都骑着大象上街买菜,满大街少数民族的姑娘载歌载舞,热情如火;别人给你的烟千万不能抽,保不准街上就有人拿着一个篮子里边装的都是枪问你买不买……

我的一些没有去过云南的朋友曾问过一个问题:云南有土豆吗?

我说:有,人家叫洋芋。

“土”与“洋”的理论

和这几个朋友开玩笑,我又说起一个“洋芋理论”:

如果你暗恋一个女孩子,而这个女孩子喜欢吃洋芋,你天天早上给她买盒炸洋芋放到她桌子上,然后什么也不说,只是躲在一旁。女孩子虽然很奇怪,但是吃了洋芋很开心,却根本想不到你;可是你不给她买洋芋,只是某天告诉她:知道你喜欢吃洋芋,本来今天想给你买的,可是工作太忙、路上堵车就没买到。那么虽然她吃不到洋芋,但是想起你,心里还是暖洋洋的。

众人感慨:这理论话糙理不糙。我等在昆多年,生活、工作乃至爱情中,时不时便会遇到这样的问题。要说洋芋究竟是买了还是没买,是一目了然的事情。可问题的关键是:买了以后别人未必以为是你买的;而你就算没买,别人还可能以为你一定会去买。

有人提议:“洋芋之说”未免过于土气,还是换个文雅点的说法才好。

我说:云南有种特产,叫紫洋芋。果肉是深紫色的,体积比一般的洋芋小,口感更好,价格更贵,蒸炒煮炸样样都行。虽然没吃过,但想想就流口水。这么高贵的颜色,昂贵的价格,叫“紫洋芋理论”,够文雅了吧?

大家笑道:说来说去,紫洋芋不还是洋芋?充其量也就比紫土豆好听点。

而我则始终记得曾经那时有个女孩子嫣然一笑:紫洋芋很多地方都有呢,倒也算不上特产。你要是喜欢吃,我下次给你带点。

——是的,虽然到现在为止,我都还没吃到这个紫洋芋,但心里还是暖洋洋的。