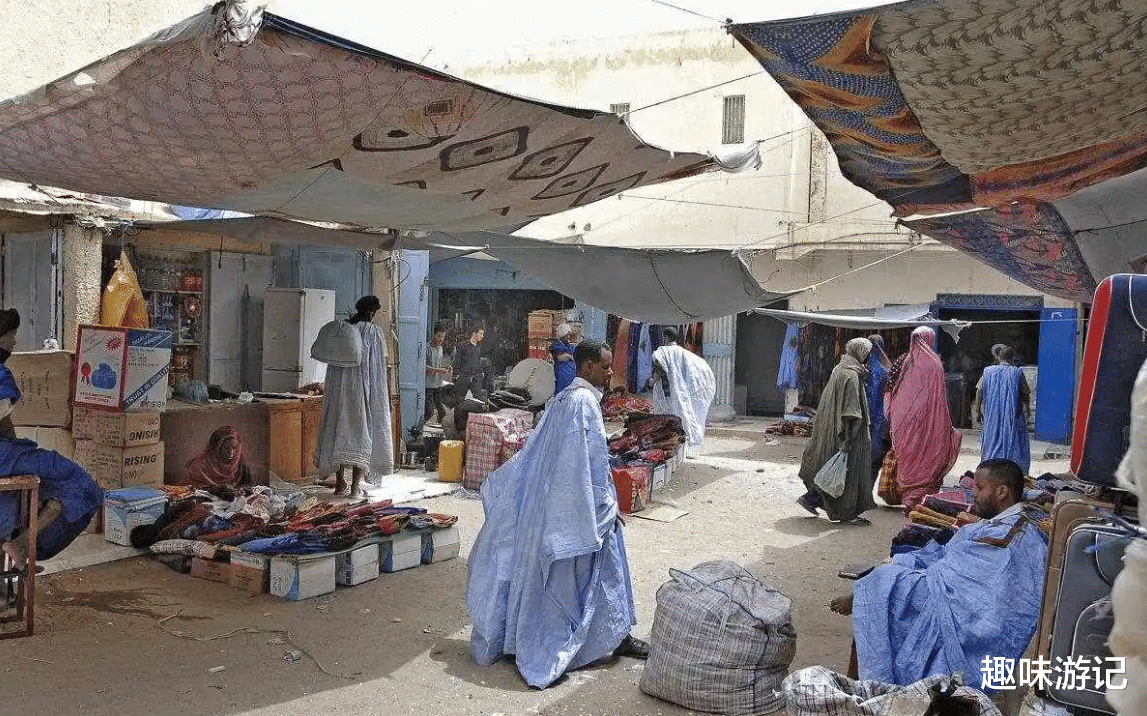

在非洲的西北角,毛里塔尼亚这个默默无闻的国家伫立在撒哈拉沙漠的边缘,它的海岸线与大西洋接壤,邻国包括西撒哈拉、阿尔及利亚、马里和塞内加尔。这是一片古老的土地,其历史和文化深受阿拉伯-伯柏人的影响。然而,在这里,时间似乎停滞不前,因为毛里塔尼亚是全球唯一还公然存在奴隶制的国家。

毛里塔尼亚的奴隶制,不像古书中的描述那样已经成为历史,而是一个活生生的现实。这个国家的奴隶人数让人震惊——有报道称,大约70万的人口,相当于全国人口的七分之一,仍然处于某种形式的奴隶状态。这些人被剥夺了基本人权,生活在一个隐形的社会阶层,无权决定自己的命运。他们被迫从事各种劳动,从家务到农活,甚至有些人从出生开始就被注定为奴隶。

国际社会对此早有耳闻,但是真正的行动和谴责似乎总是迟迟不到来。联合国和人权组织虽然发出了警告和谴责,却未能在毛里塔尼亚引起足够的震动来根除这一制度。有一句俗语说得好,“远水解不了近渴”,国际社会的关切往往被现实的政治和经济利益所稀释。在这个问题上,毛里塔尼亚似乎成了一个被国际政治遗忘的角落,奴隶制的问题被视为内政问题,而非全球性的人权危机。

尽管如此,不可否认的是,每一个被束缚的灵魂都在向世界呼唤着自由的渴望。正如尼尔森·曼德拉所说:“自由不仅是摆脱自己的枷锁,而且是活在一种方式中,这种方式尊重并增强他人的自由。”对于那些仍旧身处奴隶制的人来说,这样的自由只能是一个遥远的梦。

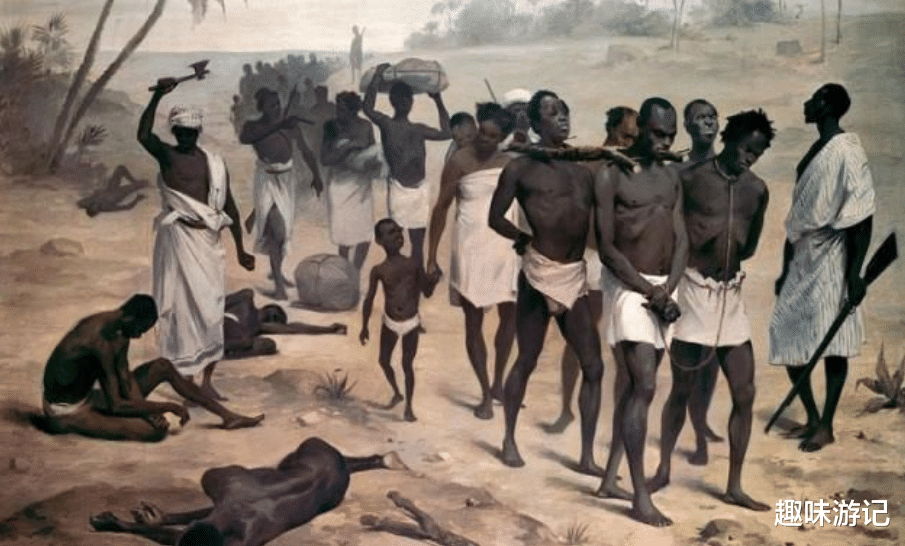

深入毛里塔尼亚的历史,就会发现奴隶制的根源深植于其悠久的历史和多元的文化之中。自古以来,不同的部落和民族之间的征服与被征服构成了这片大地上强者与弱者的分界。奴隶制在这里不仅是经济活动的一部分,也是社会等级和权力结构的一个重要组成。它如同一条隐形的线,将人们划分为统治者和被统治者,主人和奴隶。

殖民时期,外部势力的介入为毛里塔尼亚的奴隶制注入了更为严苛的商业动机。法国殖民者对该地区的统治,不仅未能瓦解既有的奴隶制度,反而因其对廉价劳动力的需求而间接加强了这一体系。正如俗话所说,“打铁还需自身硬”,毛里塔尼亚在殖民统治下的软弱,使得外来的奴隶制度更为根深蒂固。

在毛里塔尼亚的社会和文化结构中,奴隶的地位不仅被视为一种生活方式,而且被编织进了社会的道德和宗教编码之中。奴隶们往往被看作是一种财产,他们的存在被理所当然地接受,而他们的非人权则被文化传统所遮盖。这一点在民间谚语中得到体现:“种子从不背叛土地”,意味着人们生于何种社会阶层,往往就定格于此,难以逾越。

这种历史和文化的双重束缚,使得奴隶制成为一个难以摆脱的历史遗疾。尽管毛里塔尼亚政府在1981年废除了奴隶制,并在2007年将其定为犯罪行为,但法律上的改变并未能完全转化为社会实践。奴隶制的影子,如同一个顽固的旧时光,牢牢地投射在毛里塔尼亚的土地上。

在毛里塔尼亚,经济的脆弱和政治的不稳定是奴隶制得以持续存在的关键因素。这个国家依赖于少数几种资源的出口,如铁矿石和渔业,经济单一且易受全球市场波动的影响。贫穷如同一把锁链,将大部分人民锁在了生存的底层,而奴隶制则成为这种经济困境中的一种存活策略。正如俗语所言,“贫困不是缺乏财富,而是缺乏愿景”,在毛里塔尼亚,贫困限制了人们对于改变现状的想象力和能力。

教育在启发人们觉醒和培养抵抗意识方面起着至关重要的作用。然而,在毛里塔尼亚,教育水平普遍较低,学校教育不普及,识字率低下,这限制了人们对于权利的认知和对于自由的追求。教育缺失意味着知识的匮乏,而知识正是人们从精神到物质解放自我的钥匙。"教育是领导人走向成功的强大武器",而在毛里塔尼亚,这样的武器显然是稀缺的。

对于为什么毛里塔尼亚的人民没有大规模反抗奴隶制,答案复杂且多维。奴隶制的根深蒂固不仅在于经济和教育的局限,还在于社会和文化对这一制度的默许。人们在精神上被禁锢,对自身的境遇感到无力,这种从内而外的束缚使得反抗成为一种难以想象的奢望。而且,由于奴隶制已被编织入社会的结构,对许多人来说,这是一种生活的常态,而非待推翻的不公。如同那句名言,“人类最大的悲剧是忘记自己是自由的”,在毛里塔尼亚,这种忘却已成为现实。

毛里塔尼亚

美国资本家表示想买一些奴隶

很多小狗为什么不说了。