在今年文化和自然遗产日到来之际,上海周虎臣曹素功笔墨博物馆组织了一场City Walk探寻天灯弄活动,穿越百年时空,寻觅上海最早墨庄的文化足迹。

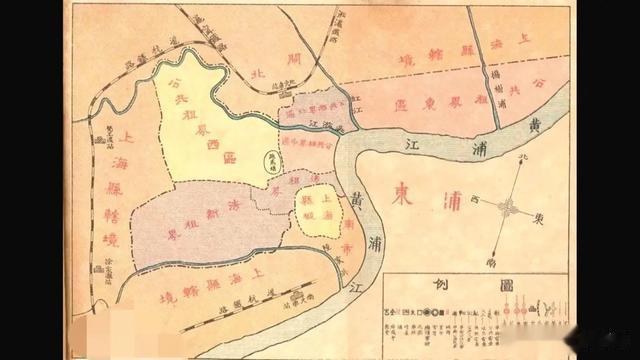

在巡道街天灯弄现场,上海周虎臣曹素功笔墨博物馆研究部主任林仕亨向大家介绍,这里是属于苏松太巡道管的。所谓苏松太,就是苏州、松江和太仓。这个道台府,是管上海县的。那时候,还不是上海市。苏松太巡道在1731年的时候,为了方便管理,就在上海设了分道,这个分道位置就在这里,现在叫集贤坊。真正管事的是在这里,所以这个地方是老城厢的政治、经济、文化的中心。真正的大官、文人都集中在这里,这一块地方是非常繁华的。

林仕亨告诉记者,清代后期,徽墨名家云集上海,在海派书画艺术的推动下,形成了“海派徽墨”。被列为清代徽墨制墨四大家之首的曹素功制墨技艺传承至今已经有400年历史,是中国制墨行业中唯一上承明代,下启清代,历经民国,绵延当代的制墨名家。同治三年,也就是1864年,曹素功九世孙曹寿朋迁曹氏墨业到上海。先在方浜中路上开设了门市部,销售从安徽带来的墨锭。后来随着事业的发展,选址在天灯弄120号开设了上海的首家制墨庄。“他在这里与海派名家有很多的合作,特别是像胡公寿、钱惠安……这些都是海派最早的画家,很出名的画家,做了很多墨。”

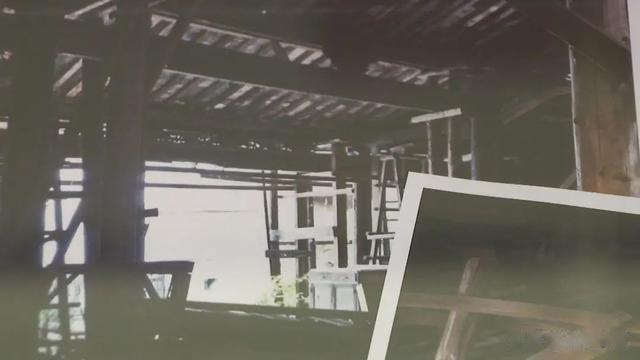

曹素功在天灯弄的墨坊是一个晚清民居的结构建筑群,各种功能齐全,真正实现了上海制造。上海周虎臣曹素功笔墨博物馆副馆长汪凡向记者介绍,墨坊一共有2000多个平方,3幢楼房,9间平房。这里面有整个曹素功制墨的工序,这里面2楼放文件资料的,还有描金的,楼房里还有一个小的升降机。

随着上海书画市场的繁荣,中国传统的制墨技艺受到了洋烟的冲击,价廉劣质的洋烟在市场上大行其道,为此,一批爱国人士发起了保护民族品牌的运动。与曹素功有着不解之缘的书画家、实业家和社会活动家王一亭写了“介绍启”,并得到了冯玉祥、于右任、蔡元培、马相伯、王亚尘、吴湖帆等沪上各界共55位名人的亲笔签名拥护。

王一亭的住所就在离天灯弄几步之遥的乔家路上的梓园。王一亭平时闲暇之余经常与曹素功后人交流书画心得,探讨制墨技艺。当年科学家爱因斯坦到日本讲学,在从香港到上海的途中,爱因斯坦高兴地得知自己获得了诺贝尔奖。途经上海做短暂停留时,王一亭曾专门在梓园宴请爱因斯坦,让爱因斯坦对上海有了更深的了解。后来,王一亭离开上海到了香港。“到香港以后,因为生病,王一亭就留下来了。在那里他一直想着梓园。”林仕亨向记者介绍道。“后来,梓园给日军毁了,后面的园林、老房子等都毁了。前面的这些其实都是后面建的,特别是现在网上经常看到的小洋楼,这是后来建的。”

左右滑动查看更多

曹素功与众多沪上知名人士有交集,曾留下了许多宝贵的订制墨。今年是曹素功徽墨进上海160周年,这几天,在位于福州路上的上海周虎臣曹素功笔墨博物馆正在举办相关展览。在展出的众多珍贵展品中,就有一幅爱国将领冯玉祥为曹素功墨庄题的墨宝。“他当时是准备出国进行水电考察,1946年9月2号从上海坐船去往美国。9月1号,为曹素功墨庄题的。”林仕亨向记者介绍,“1948年,他响应共产党的号召,准备回国参加新政协的筹备工作,成立新中国。但是在途中遇难了。所以这幅字应该说是他在大陆最后留下的墨宝。”“上面写的是‘艺林至宝’,是赞扬我们曹素功做的墨质量非常好的,是文房四宝中的‘至宝’。”

新中国成立后,1958年,上海墨业中的胡开文、詹大有、查二妙堂等坊号归并至曹素功墨庄,曹素功墨庄成为当代“海派徽墨”的代表,为上海的经济和文化等方面的发展作出的重要贡献。

现场活动的参与者告诉记者,“今天听到了很多历史的讲解,还有一些名人的故事,都非常精彩。希望这些故事不要去埋没,应该大力宣传,让更加多的人来了解那段历史。”上海周虎臣曹素功笔墨博物馆宣教部主任司徒文告诉记者,“之所以举办这次City Walk 的活动,是因为天灯弄120号对于曹素功有着里程碑式的意义。我们想趁现在还是原汁原味的时候,带大家到这里来走一走看一看,通过曹素功的视角来了解上海海派文化的历史根脉所在地。而更有意义的是,让我们思考如何为后代子孙留住乡愁,不仅为后代,也是为百年来从中国上海出发去到世界各地的海内外游子留住乡愁,希望他们有朝一日回到上海的土地上之后,能够情有所归。”