端午,是中国最重要的传统节日之一。

在这一天里,到处洋溢着浓浓的节日气氛。

人们会举行赛龙舟、包粽子、挂艾草等丰富多彩的庆祝活动。

回顾几十年前的老照片,那些场景再熟悉不过了。

河面上龙舟竞渡,船夫们英勇挥舞船桨;

岸边熙熙攘攘的人群,手捧粽香祭奠先人;

还有到处飘荡的艾草芳香,人们把祝福挂满了门楣。

一切都那么热闹喜庆。

菖蒲艾草上世纪七八十年代的成都。

每当临近端午节,天还未完全大亮。

古城的大街小巷,便已经涌动着一股股清香气息。

从乡下赶来的农人们或背着,或挑着,或是推着鸡公车,满街吆喝叫卖着。

他们带来的,可不是普通的货物。

而是带着晨露的菖蒲、艾草、青蒿等各种草茎植物。

清晨的空气中,弥漫着这些野生香草的馨香。

闻起来清新怡人,让人精神一振。

对她们来说,这些草本不仅仅是赚钱的货物,更是端午节里保佑家人平安的重要物品。

别看这场面有些喧嚷,却饱含了浓浓的民间味。

当老一辈的成都人,推开门。

便会被扑面而来的香草气息所包围,不由自主地会发出一声赞叹。

这就是端午节独有的乡土情怀了。

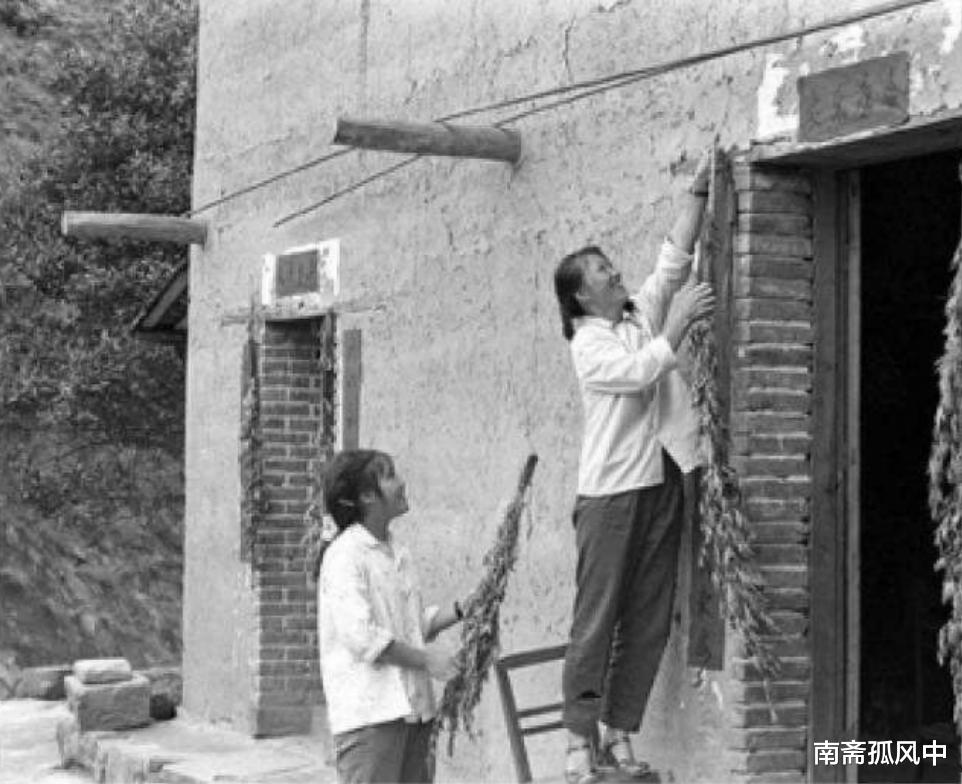

挂艾草老照片里,村子里两位身着白衣灰裤的妇女,正在门檐高处忙碌着。

她们你一棵我一棵。

将翠绿的艾草,小心翼翼地插挂在门楣上。

这是那个年代乡间,老一辈人流传下来的习俗。

端午节这天,要把门上的旧艾草换成新艾草,祈求一年平安。

因为艾草,被视为除病灾的吉祥植物。

那浓郁的香气可以驱赶瘟疫,护佑家人安康。

照片定格的那个时节。

村里的男人们,通常都是外出做工挣钱,留守在家的就只有妇女们。

于是,她们就互帮互助,挨家挨户给每户人家换新挂上香喷喷的艾草,把这份祝福传递开来。

手工包粽子端午时节,包粽子是不可或缺的传统习俗。

稻香与嫩叶,清香弥漫开来。

祖祖辈辈,流传下来的手艺娴熟展现。

祖母会先把粽叶一片片仔细展开,糯米、蛋黄、豆沙等馅料也依次备好。

接着大人们包裹,孩子们打理粽叶。

一家人分工协作,其乐融融。

包好的粽子码放整齐,然后小心翼翼地蒸煮。

家里,很快就飘散出阵阵诱人的糯米香气。

让人迫不及待,想品尝这顿佳肴。

吃过后,剩余的粽子,往往还会分给邻里亲朋。

如今,随着生活节奏加快,人们更多选择在超市购买方便的粽子。

虽然省去了动手包的烦琐,却也失去了那份浓浓的节日氛围。

挑香囊古时的端午习俗中,别有一番讲究。

人们会特意沐浴更衣,佩戴编织精美的小香囊。

香囊中塞满了像雄黄、苍术、丁香这样的中草药。

闻一闻,便有阵阵清香扑鼻而来,不仅能帮助祛除瘟疫祸患。

对祛风散寒、预防感冒鼻炎等小疾小病也有一定功效。

妇女们,会亲自缝制香囊。

有的用棉布,有的用丝线,都巧手编制得美侑可亲。

这不仅是一种,保佑身体健康的民间智慧。

更蕴藏着,人们对生活的期盼与祈祷。

小朋友们自然也不例外,脖子上总要挂一个可爱的小香包,洋溢着孩子气的活泼。

他们总能,被这些充满传统文化的节日习俗深深吸引。

在这天装点一番,特别有仪式感。

五彩绳端午节那天,孩子们无一例外要佩戴上这些精巧的小香包。

有的甚至戴好几个,像装点着自己一般兴高采烈。

除了脖子上挂的香囊。

他们手脖、脚脖甚至脖子,都要绑上五颜六色的小线绳。

这种五色绳,一直要戴到七月七日。

孩子们,都很喜欢把自己打扮得绚丽多彩。

急匆匆跑到一起,相互比较谁家的香囊戴得多,谁的五彩线更鲜艳好看。

赛龙舟赛龙舟,是端午节最隆重最热闹的传统习俗。

这一习俗的历史由来,可以追溯到战国时期。

在每年的五月初五,都要举行隆重的赛龙舟活动。

沿江两岸簇拥着观赛的人群,欢声笑语、锣鼓齐鸣。

身着戏服的健儿们,先在岸上展示舞龙舞狮。

随后分批登上龙头龙尾的龙舟,挥桨引水,你争我赛地飞快驶向终点。

赛龙舟,不单单是一种体育运动。

更蕴含着对先贤的崇敬、对美德的追求。

南北差异每逢端午佳节临近,南北粽香四溢。

勾起人们对这汩汩流传的传统滋味的无限向往。

虽说南北的包粽习俗有些差异,但核心的文化内涵却一脉相承。

在北方,人们爱吃密实圆滚的粽子。

以糯米为主料,混入豆沙、蛋黄或红枣等甜美馅料,包裹紧实。

久经水火的炮制,口感Q弹爽脆,甜味醇厚浓郁,让人难以忘怀。

相比之下,南方人做粽更偏好咸香味道。

他们用宽松包裹的粽叶,笼罩糯米或粉浆。

内衬肉馅、咸蛋或者腊味等咸味内陷。

蒸煮温和,入口即是绵软细腻、淡雅鲜香的口感,清新怡人,余韵无穷。

不同的地域环境和饮食习惯,造就了包粽子的这种区域差异。

但粽叶编织、馅料装填、蒸煮香气的场景。

却是南北方人共同的端午记忆。

更重要的是,无论南北。

这惹人馋涎的美食寄托了子孙后代的美好祈愿,寓意团圆幸福。

民族记忆,丝毫不减上世纪七八十年代的端午节,乡村里一派热火朝天的景象。

天未完全亮,从乡间赶来的农人们,就挑着或推着鸡公车。

高声吆喝着叫卖菖蒲、艾草、青蒿等香草。

大街小巷顿时飘散着阵阵芳香,让人精神一振。

妇女们会提前做好包粽子的准备,在这一天亲自动手,把各色美馔馅料包裹于翠绿的粽叶之中。

北方人喜欢包甜味的粽子,南方人则偏好咸香味道。

孩子们,自然是最兴奋的。

他们要佩戴编制精美的香囊,手脖脚脖上也要缚系五颜六色的小线绳。

一家老小欢聚一堂,其乐融融。

到了下午,全村人就都三五成群涌向河边,观看最热闹的赛龙舟。

水手们在锣鼓喧天的呐喊声中。

挥舞铁桨驱船前行,你争我赛。

是的,这份传统习俗,或许在今天的都市生活中略微淡了一些。

但它饱含着中华儿女的文化,民族记忆,丝毫不减。

愿我们永不忘本,代代相传,将这宝贵的文化遗产传下去。