历史上的权臣上位基本都遵循一套标准流程,首先是加九锡,冕十二旒,入朝不趋,参拜不名,剑履上殿,然后是群臣劝进,君主禅让,权臣三辞,最后“勉为其难”登上帝位。

在此过程中,“傀儡”皇帝基本没有什么发言权,在完成“吉祥物”的工作之后,就是突然崩逝,散于无形。

任何一位稍有实权的皇帝都很难做出禅让的选择,这是人之常情,毕竟醒掌天下权,醉卧美人膝的诱惑,有几人能看破?

但历史上还真有几位真心实意禅让的君主,今天我们就来盘点一下,看一看他们到底出于何心?结局如何?

一、宋徽宗赵佶徽钦二帝是历史上最奇葩的一对君主父子,王安石变法仅仅过去了42年,北宋疆域正是最广之时,徽宗却让其突然死亡。

钦宗更6,面对父亲真心实意甩过来的锅,直接装晕,宁死不接锅,实实在在的上演了一出“父慈子孝”。

为了逃命方便,徽宗是真心禅让,但他最喜欢的儿子却是三子赵楷,如果没有金人这个威胁,他即便是传位也不会传给赵桓。

所以赵桓并不领情,当李纲取得第一次东京保卫战的胜利,他就立马断了在东南妄图“分裂中央”的老父亲的供养,逼迫其还京。

徽宗也是后悔的不行,还朝以后还妄想“自往西京治兵”,以便金人再犯京阙时,父子二人能活一个,给赵氏留点火种。

真是可怜的一对父子。

二、北齐后主高玮

二、北齐后主高玮与徽宗甩锅类似的还有北齐后主高玮。

本来北齐并非不堪一击,可惜高玮上战场都带了一个“拖油瓶”,宇文邕兵临城下,冯小怜非要再猎一圈,江山哪抵得上美人低头的娇羞,于是重镇平阳失陷。

当齐兵反攻,眼看就要拿回主动权时,就因冯小怜未及赶来“看戏”,高玮就下令鸣金收兵,百战士卒哪比得上自己在真爱眼中的英明神武?

当双方在高粱桥打得难分难解之时,什么都不懂的冯小怜一句:“完了,完了,我们败了”,就让高玮慌了神,二话不说拉着爱妃就跑,一路狂奔至山海关……

可以说,北齐就是让高玮和冯小怜这对奇葩给败没的。

但高玮这哥们还不想承担亡国之名,于是紧急禅位与长子高恒,当时的高恒年仅八岁,满脸稚气的他还不知道反对,即使反对也无效,就这样糊里糊涂地披上了皇袍。

不过,北齐并没有亡在他手里,因为仅仅几天后他就又将皇位禅让给了驻守瀛州的大丞相、任城王高湝。

是不是有一种击鼓传花的感觉?

顺便提一句,高恒传位后自称守国天王,高纬自称无上皇。

真是一对不要脸的父子。

三、金哀宗完颜守绪与前面两位形成鲜明对比的是金哀宗完颜守绪和金末帝完颜承麟。

天兴三年正月,蒙古围蔡州已有三月,城中粮尽。初九夜,金哀宗知亡国将至,遂下诏禅位于宗室完颜承麟。

哀宗并非不愿承担责任,更不是想逃命方便,他对完颜承麟说:将江山托付与你,也是迫不得已。朕身体肥胖,不能策马迎敌。万一城陷,必难突围,而“卿平日矫捷有将略,万一得免,祚胤不绝!”

待其应允,便自缢于幽兰轩,“非为其累也”,以至于后,金朝大臣都认为“哀”字不足评价哀宗的一生,又上庙号“义宗”,后世更是加谥号为“忠文靖武天圣烈孝庄皇帝”。

而完颜承麟也没有像赵桓一般哭哭啼啼,而是毅然与蒙军血战到底。哀宗死后,蒙将塔察儿射书于他,曰:“投降可保富贵”,完颜承麟拒绝后率军出战,然金军此时已是力薄势穷,面对宋蒙联军一溃再溃,于是他“乃从容驰赴军中而死”,年仅32。

后世有诗赞曰:“悬瓠月落城上墙,天子死不为降王。”

据史家推测,完颜承麟在位不足一个时辰,是史上在位时间最短的帝王。但相比徽钦二帝,如系狗牵羊般“北狩”,他和哀宗的君王死社稷不知要高出多少!

四、赵武灵王赵雍赵武灵王的一生堪称传奇,十五岁刚即位就面临秦、齐、楚、燕几大国前来“奔丧”,他外结韩宋,内修德政,成功化解了这场“砸场子运动”;

五国相王,韩王、中山王、燕王忘乎所以,唯有他保持了清醒:“无其实,敢处其名乎?”一心苦练内功;

胡服骑射一经推出,群臣反对,他亲在代郡进行试点,夺房子,纵穿整个北部防线,十数战无一败绩,终于说服了朝中的那些顽固派。

后来更是凭借“胡服骑兵”,收中山,灭楼烦,横扫林胡,成为敢和强秦扳手腕的一等军事强国。

但他却在最巅峰时,主动禅位于幼子公子何,最终引发了“沙丘之难”,被饿死于宫城。

赵武灵王禅位的目的其实很单纯,就是从王位的束缚中抽身出来,以便更好的应对强大的秦国。

他的方略是:先北上剿灭中山,再向西横扫楼烦,最后从云中、九原南下,袭击秦国。

为此,他还化装成赵国使臣,沿着设想的攻击路线,一路侦察到了秦都咸阳,“觐见”了秦昭王一番。

应该说,“退居”前线后,赵武灵王确实轻松了许多,但他没有想到他的主动禅位,废长立幼,引起了前太子公子章的不满,又没有及时发现其野心,也没有加以制止,反而一再的给其加权,最终引发了公子章的叛乱,公子成平叛后又产生了二心,赵武灵王就只能被“悲剧”了……

五、燕王哙

五、燕王哙“燕王哙禅让子之”是历史上绝无仅有的大事件,因为没有任何证据显示,燕王哙是个傀儡君主;更没有任何证据表明,子之是个有能力取而代之的权臣。

所以,史学界的主流观点还是认为,燕王哙是为了实行改革,富国强兵,才主动禅让给更有能力的相国子之的。

不过,这段堪比“尧舜禅让”的佳话却不得善终。

前316年,燕王哙把君位让与相国子之。随后子之在国内进行了大刀阔斧的改革,这引起了以太子平为首的守旧贵族的不满。

前314年,公子平先下手为强,和将军市被“围公宫,攻子之”,但是连攻几个月都未成功。后来子之反攻,取得大胜,把公子平和市被都杀死。自此燕国内乱平息,子之完全掌握燕国大权。

然而,燕国的改革却又引起了齐国的干预。

齐宣王派将军匡章带“五都之兵”和“北地之众”,大举攻燕,五十天就把燕国破了,“擒子之而醢其身”,燕王哙亦被杀。

后来由于齐军在燕国不施仁政,激起了广大民众的反抗,不得不退兵。之后赵武灵王把在韩国为质的燕公子职护送回国即位,即燕昭王。

燕王哙和子之想通过禅让的方式进行改革,在当时是不太现实的,诸侯之间虽有争斗,但谁也不会坐视王室被“推翻”,这是正统问题,也是关乎切身利益的大事,就如秦送重耳、赵送嬴稷、鲁送公子纠一样,保不齐自己也会有那一天。

但是,子之在平叛中狠狠打击了燕旧贵族的势力,为燕昭王的政治改革扫平了道路,也为后来的五国灭齐埋下伏笔,进而导致秦灭五国时,齐两不相帮,坐视各国被一一击破。

从某种意义来说,此次事件促进了战国后期的大一统,影响巨大。

六、北齐武成帝高湛北齐帝王多奇葩,武成帝高湛就是其中最著名的一位。

高湛是北齐第四任皇帝,在位只有短短四年,却不可思议的在年仅29岁时就传位于太子高玮(年9岁),成为史上最年轻的太上皇之一。

更可笑的是,高湛放弃的皇位还是抢来的。皇建二年(561年),齐孝昭帝高演身患重疾,高湛与族侄高元海等人便准备效仿父兄,阴谋发兵夺位。

本来,高湛应该提前三月谋反,却因为巫师占卜说,三个月内不宜动刀兵,才耽搁了下来。

等到利市大吉,高演也不行了,当高湛率领数千叛军来到晋阳宫前,等到的不是厮杀,而是一纸传位于他的诏书,原来高演为了不让儿子落得被废杀的命运,竟然放弃了传子选择了传弟,高湛的一腔造反热情也被浇了个透心凉。

所以,他对兄长的传位并不领情,登基不久就虐杀了自己的侄子高百年。

如此,心心念念的皇位,高湛却又为何主动禅让给了儿子呢?

这就不得不提他的好基友兼“情敌”和士开了。

和士开不仅是高湛的潜邸旧臣,还是睡在一个铺上的“兄弟”,当年高湛被封长广王,和士开就入了王府,做了参军。高湛和他非常投缘,以至于形影不离,出则同车,入则同榻。文宣帝高洋非常看不上和士开,将之逐出京城,也是高湛出言哀求,才把他弄了回来。

所以高湛继位后,和士开就跟着鸡犬升天,升侍中,权倾朝野,而且还和皇后胡氏打得火热,以至于朝野上下非议不断,但高湛非但不责怪,还有意成全他们,不时给他们创造独处的机会。

当时的琅琊王高俨勇武过人,颇有胆气,且与和士开百般不对付,和士开使尽手段都不能动其分毫,因为高湛对他的宠爱,甚至超过了太子高玮。

高俨年仅9岁就已经历任侍中、京畿大都督、领军大将军,领御史中丞、尚书令、大司马之职,并且高湛还为他重开魏时旧制,路遇太子也可分路而行,不必回避行礼。

和士开担心有朝一日更易太子,又见诽谤离间不行,于是便开始向高湛灌输及时行乐的思想:“自古以来,多少帝王都化为了灰烬。贤德如尧舜,暴虐如桀纣,到头来都是一死,不如趁着年轻健壮,尽情享乐,为所欲为,一日快活胜千年,多好!”

高湛本身就是好色如命,不喜国事之徒,好基友的话又刚好说到了他的心眼里,于是便施施然禅位给了儿子高玮,将朝政扔给了和士开和胡氏。

史上荒淫帝王不少,但为了享乐连皇位都不要的人,可能就只此一家别无分号了吧!

七、唐睿宗李旦公正的讲,唐睿宗李旦做皇帝不怎么样,却是一个性情中人。

因为儿子诛杀韦氏,有复唐大功,就立其为太子,这一般人还真不一定能做到,李成器和李隆基谁为太子,对他更有利?前者敦厚孝慈,后者果决好权,明眼人一看便知。在大儿子有“正统加持”的情况下,还是立了三子为嗣,殊为难得。

对于太平公主也是如此,李旦不但对这个唯一的嫡亲妹妹溺爱有加,让其参与政事,还处处迁就,宰相奏事,都是先问:“太平知否?”

一个重感情的好人未必是一个好皇帝,面对儿子和妹妹,李旦谁都不愿意伤害。所以当太平公主利用占卜星相之人,向皇兄密告:“彗星出现预示除旧布新,主皇太子登基”,欲离间李旦父子之时,李旦选择了眼不见为净,顺水推舟将皇位传给了李隆基,自己则“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”,颐养天年去了。

李旦的禅位虽然有躲妹妹躲儿子的无奈,但本质上还是主动地,如果他不愿,在儿子和妹妹的平衡之下,皇位还是很稳当的。

八、宋高宗赵构

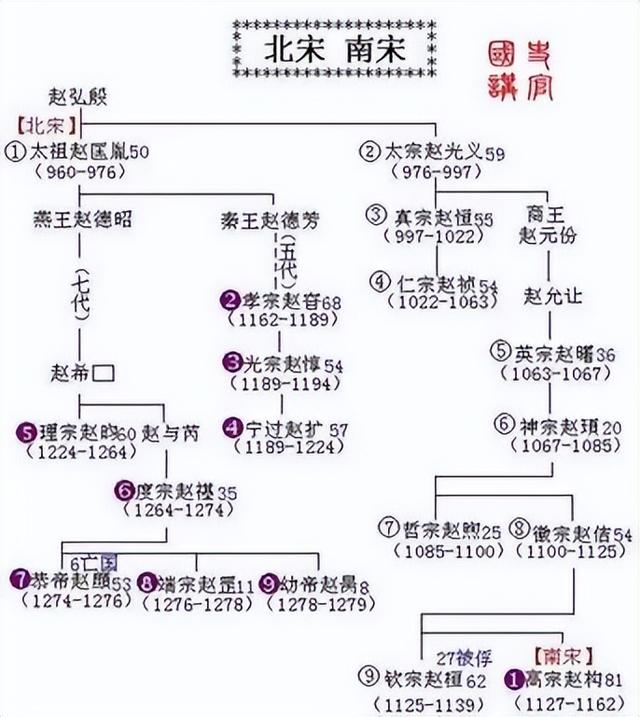

八、宋高宗赵构赵构禅位与孝宗,原因有很多:

其一,施恩于养子。赵构因为曾受到金兵的惊吓,失去了生育能力,没有后代承继大统(唯一的儿子早夭),他担心自己在位时间长了,养子等的不耐烦,唯一的传位之恩淡薄,自己被清算,不如索性提前传位。

其二,老且病,久欲闲退。这是赵构在传位诏书中的官方说法,虽然从他后来又当了二十五年太上皇帝来看,“老且病”的情况不存在,但“倦勤”的情况却有。毕竟已经当了36年皇帝,新鲜感已去,权力欲也得到了满足,退休之后还可以“无官一身轻”,何乐而不为?

从他禅位后对政事基本不插手,只在重大抉择时才发表意见来看,有此想法不足为奇。

其三,与宋金议和失败和全国抗金形势有关。当年,赵构为了促成议和,偏安一隅,曾以“莫须有”的罪名杀了岳飞,结果却造成了对金战争的被动局面,金人的军事进攻依旧。这使一心坚持投降路线的赵构有点挂不住脸。

赵眘即位后,同年便为岳飞昭雪,如果不是得到了赵构的默许,一向以孝著称的他是无论如何也不敢造次的,应该说,赵构早就有心为岳飞平反,但却放不下皇帝的架子,索性及早禅位,让急需人气、急需威望、急需朝野支持的养子做这个好人吧。

另外,赵构禅位还有“贪生怕死说”,“还政太祖一系说”等等。

但不管怎么说,赵构并没有被强迫的成分,而事实也证明他的选择是正确的。

九、宋孝宗赵昚孝宗的禅位不同于赵构,因为他有亲儿子,但原因却是出奇的一致,赵构是施恩于养子,他却是施恩于嫡子。

据《宋史》记载,赵惇曾以“乌髭药未敢用”(乌髭药是治白发的药)来暗示孝宗:“您该退位了,要不然我的胡子与鬓角都白了”。

于是,62岁的赵昚主动禅位于三子赵惇,即宋光宗。

当然,这并不是他禅位的唯一原因,北伐的失败,让这位一心想将金人赶回老家去的有道明君意志消沉,甚至产生了厌世情绪。

但他的选择却是一个严重的错误,赵惇不仅在政治上毫无建树,让大权旁落于后妃李氏之手,在孝道上更是没有继承父亲的哪怕一丁点儿的优点。

史载,孝宗晚年病重,赵惇一次也未去探望过,甚至“过宫事件”都被炒得沸沸扬扬,孝宗临死之前,他也未出现。

最终赵惇的不孝惹怒了天下人,在孝宗的葬礼上,愤怒不已的朝臣一致决定“罢免”赵惇,拥立主持葬礼的赵扩为帝。

赵惇就这样在不知情的情况下被动的把皇位“禅让”给了儿子。