昨天看到一则新闻:某高校一年招收五千名博士研究生。我写文说这是个笑话。

许多不在高校工作的网友反驳我,说五千博士事件这是国家经济科技发展的结果。不在高校工作的网友可能无法体会到这意味着什么。培养博士,不是像生产汽车一样,只要有装配线、零件、模具就能批量生产。博士培养的核心在于——个性化研究、严格训练和创造性成果。五千个博士,意味着五千个研究方向、五千份论文、五千套考核体系,这是一项几乎“不可完成的任务”。

如果说本科教育是工业化的流水线,硕士教育是半工业化加手工打磨,那么博士教育本应是“手工艺”——每个博士都是独一无二的个体作品。导师要陪伴研究,指导文献综述、实验设计、论文写作、学术发表。这是一场漫长的学术训练,不仅靠课程,更靠心血。然而,当招生数字迅速膨胀到几千人级别时,你说这是不是笑话。

更直白地说,“一所高校要培养五千名博士,先别说能不能培养五千名博士,你先说这所高校有没有能力亲手喂养五千只猪”。每只猪都要单独做饭,单独居住,单独做计划,需要单独一个人喂养。

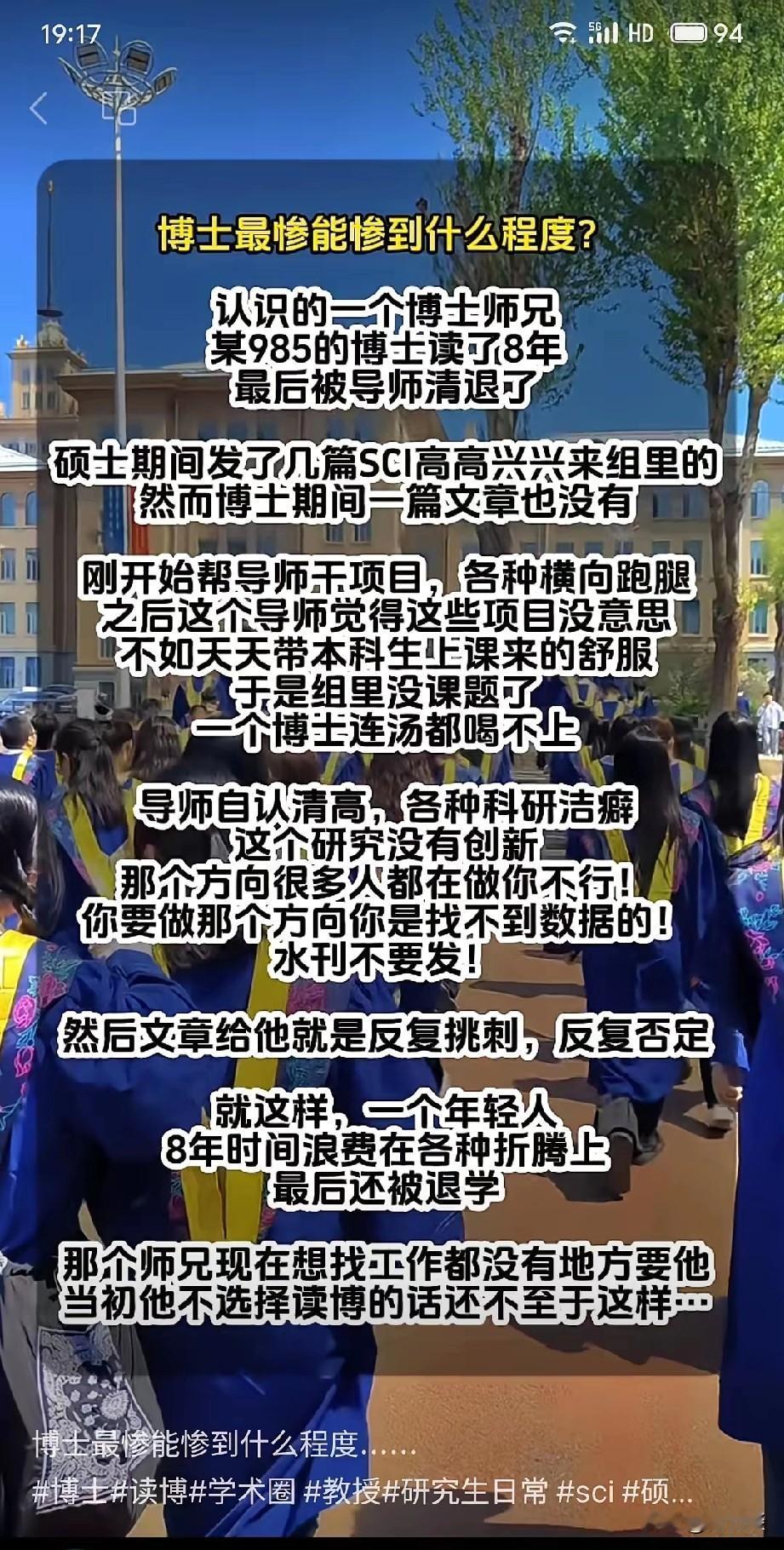

如果五千只猪都养不了,那么就别想培养五千名博士了。博士培养比养猪更复杂,因为学生不是机械执行者,他们有思想、有方向、有诉求。培养博士的本质,是导师与学生之间持续三到五年的高强度思想互动与研究磨合。这种关系无法复制,也无法速成。

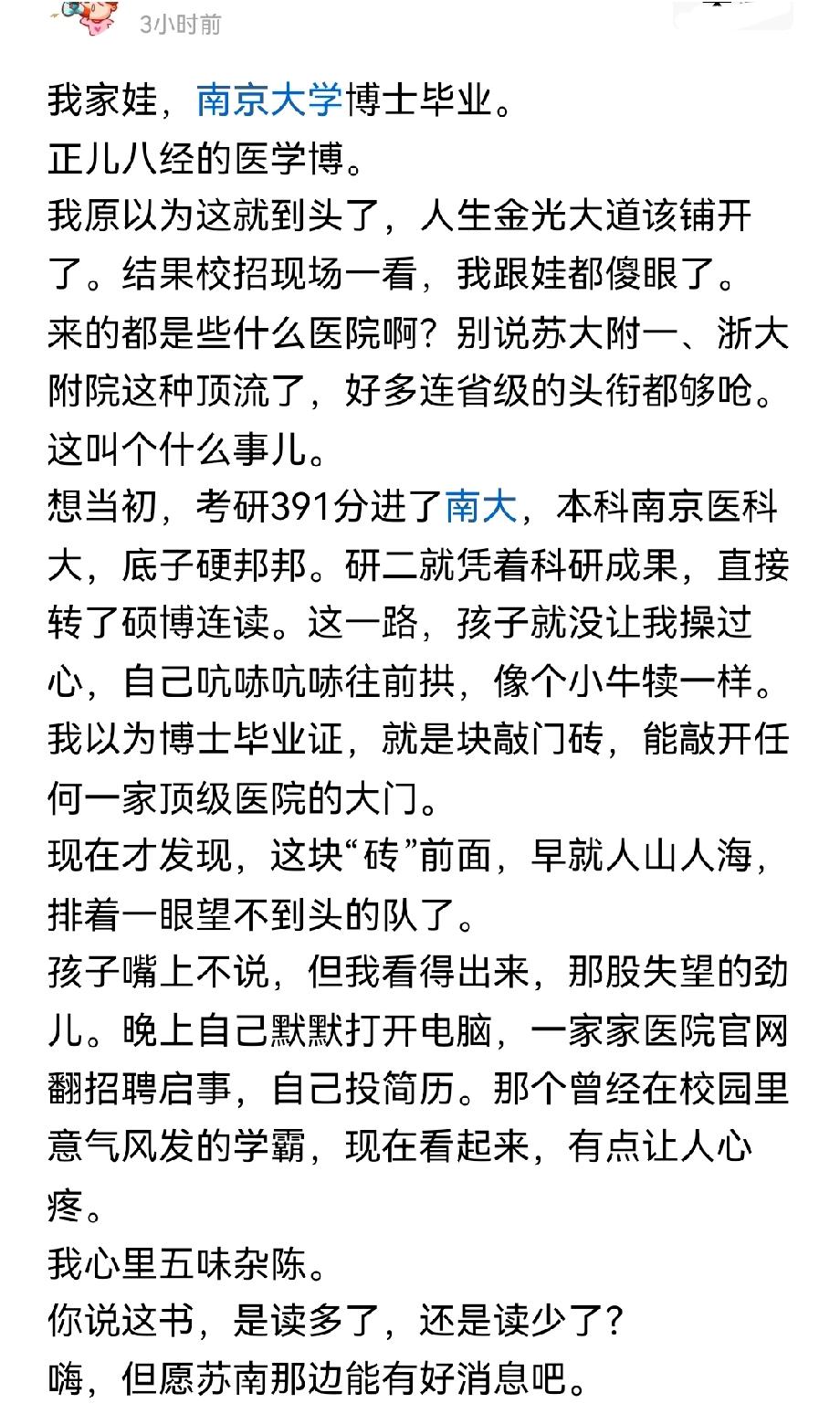

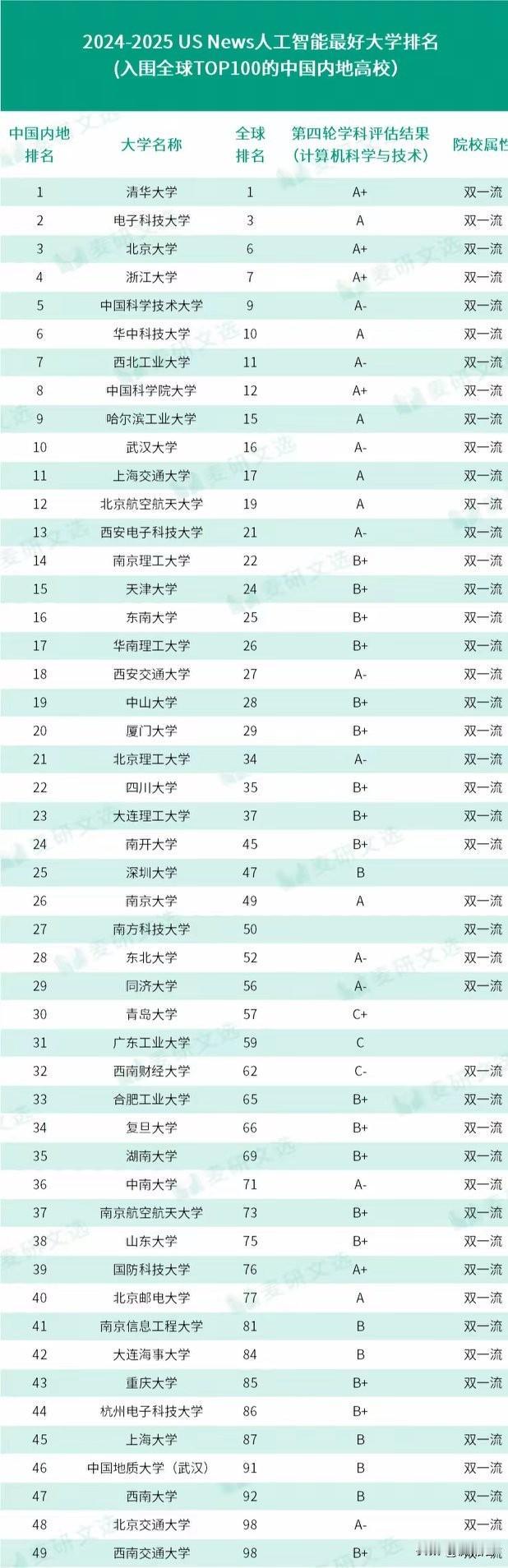

过去十年,本科生激增、硕士生暴涨,如今博士也迎来扩招潮。这种层层通胀的背后,是教育体系在就业焦虑和学术政绩之间的拉扯:本科文凭不值钱了,大家就考研;硕士遍地是,博士就成了“下一个门槛”。而对高校而言,博士数量的增长意味着更多项目经费、更多科研成果、更多排名分值。于是,“培养博士”成了新的“生产指标”。

然而,这样的“量产博士”带来了三个隐忧:

第一,学术训练的稀释化。 博士教育原本要求深入研究和原创性成果,但当导师人均带二三十个博士,时间与精力根本无法支撑高质量指导。于是论文质量下降、研究同质化、抄袭泛滥成为必然。

第二,科研资源的结构性挤兑。 一所高校的实验室、项目经费、学术平台是有限的。博士扩招并不会平添科研资源,只会让有限的资源被过度分摊,造成更多“伪科研”“假创新”。

第三,博士学位的社会信誉下降。 当博士学位变得过于容易获得,社会对其的信任度就会下滑。未来博士可能不再是“科研顶端”的象征,而只是“学历通胀”的延伸。到那时,博士也许只是“另一个硕士”。

从更深层次看,这并不是个别高校的问题,而是一个体制性张力:**教育体系与科研体系的边界被模糊了。**博士教育,本应是培养科研人才的系统,而非学历加工厂。当高校被迫承担“就业缓冲器”的社会角色时,博士扩招就变成了对失业焦虑的“制度性止痛药”。但药效短暂,副作用巨大。

真正的问题不在于“能不能培养五千个博士”,而在于“培养出来的五千个博士能干什么”。他们会不会被市场吸收?科研体系能否容纳他们?博士学位的学术含量能否维持?这些才是社会应当讨论的重点。

教育的根本,不在于数量的繁荣,而在于质量的坚守。博士扩招若缺乏相应的资源配套、导师能力、科研项目支撑,只会让整个学术体系陷入一种虚假繁荣的幻觉。

或许,未来的博士不再是“学术之巅”,而是“学历泡沫”的新符号。一个社会若连博士都不再稀缺,真正稀缺的将不再是文凭,而是能独立思考、具备创造力的人。

评论列表