2025 年春节前,35 岁的陈明在 Meta 硅谷办公室收到了解雇通知 —— 公司裁员 600 人聚焦 AGI 研发,他所在的传统 AI 视觉团队成了 “牺牲品”。抱着装着个人物品的纸箱走出办公楼时,他盯着手机里的房贷提醒短信,第一次尝到 “35 岁程序员危机” 的滋味。没想到半年后,他会在杭州某车企车间,对着屏幕向客户演示 “AI 质检系统”,薪资比在 Meta 时还高了 75%。

“刚回国面试时像坐过山车,大厂要‘原生 AI 人才’,小厂嫌我‘不懂国内场景’。” 陈明坦言,在 Meta 做通用视觉模型时,从不用考虑 “车间油污遮挡缺陷”“机器震动导致数据偏移” 这类工业难题。直到刷到阿里云《大模型典型示范应用案例集》,看到某车企用 AI 检测轴承裂纹的案例,才突然醒悟:自己的优势恰恰是 “技术落地经验”。

他立刻把求职方向锁定 “工业 AI 解决方案”,花 3 个月打造 “转型组合拳”:用 LangChain 框架搭建设备故障知识库,学 Docker 容器化部署适配工厂边缘设备,重点啃下国产大模型微调 —— 跟着百度 “大模型应用开发工程师” 免费课程(深度学习技术与应用国家工程研究中心官网可看),练会了用 ERNIE SDK 处理工业图像,还考了《人工智能训练师(高级)》证书(杭州人社补贴 1200 元培训费)。

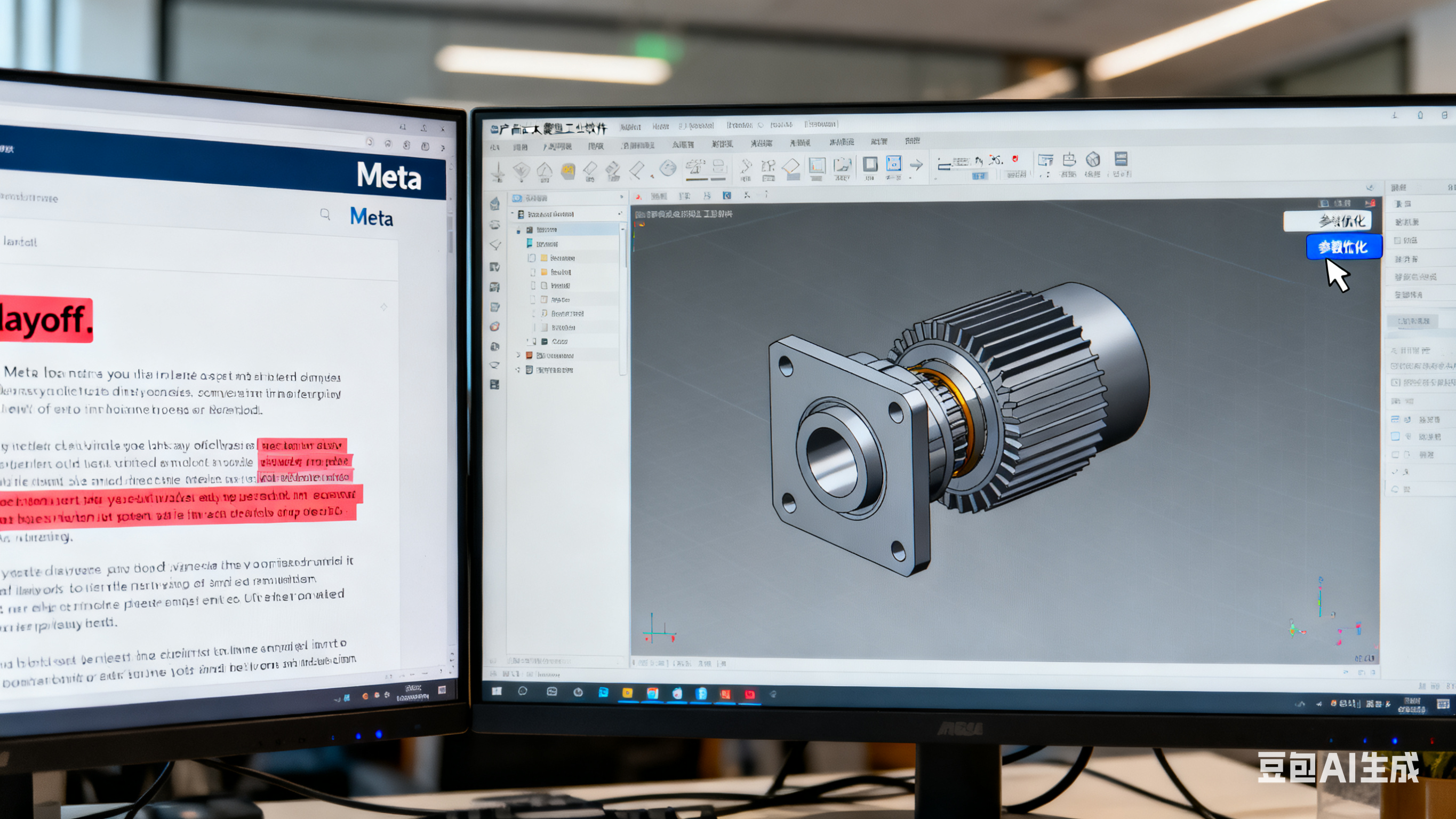

转折点出现在杭州某工业 AI 公司的面试现场。面对 “如何解决轴承油污裂纹检测” 的考题,他提出 “大模型 + 传统机器视觉” 混合方案:用文心一言多模态模型融合 “图像 + 传感器数据 + 工艺日志” 做初步筛查(参考领邦智能 iBrain 大模型技术思路),再用传统算法精确定位,误检率能降 50%。这正是车企急需的解决方案 —— 对方当场发了 offer,底薪比 Meta 时期高 30%。

入职后的第一个项目就让他站稳了脚跟。某汽车零部件厂的轴承质检靠人工,油污覆盖的微小裂纹常漏检,之前的 AI 方案误检率高达 8%。陈明带着团队用工厂 3 年的历史数据微调模型,加入 “油污环境图像增强” 模块,还开发了 “异常数据自动标注” 功能 —— 模型每周自我迭代一次,最终把裂纹识别准确率提到 99.3%。项目落地后,工厂质检效率提升 4 倍,每年省 200 多万人力成本,他顺理成章升为项目负责人。

“国产大模型给了我们这些‘海归技术人’新舞台。” 陈明算了笔账:月薪从 24 万涨到 42 万,加上余杭区给的 2 万高技能人才补贴(持高级证书且社保满 6 个月可领),年收入突破 40 万。现在他的工作重心是 “技术本土化”:用阿里云 PAI 平台部署轻量化模型适配老旧设备,用知识图谱关联维修记录实现故障预测。

最近接待从外企跳槽来的同行,他发现大家都在经历类似转型:有人从 NLP 转向政务方言助手开发,有人把多模态技术用到医疗影像领域。“以前总盯着国外技术,现在才懂,能解决国内产业痛点的 AI,才最有生命力。” 陈明的电脑里存着新方案,准备用大模型优化汽车焊接工艺,这个曾被裁员击垮的程序员,终于在国产 AI 浪潮里找到了踏实的 “安全感”。

【附:工业 AI 转型技能清单(含学习渠道)】

国产大模型实操:重点学 ERNIE/Vit 多模态模型(推荐百度飞桨 AI Studio 免费课程,搜 “工业图像识别”),掌握数据微调、环境部署基础,能处理油污、震动等工业场景数据;

边缘部署技术:学 Docker 容器化、K8s 集群管理(B 站搜 “工业 AI 边缘部署” 有免费实操课),适配工厂老旧设备的低算力环境;

行业 Know-How:了解制造业核心场景(如轴承质检、焊接缺陷识别),推荐看《工业人工智能应用案例集》(机械工业出版社),或关注 “工业互联网产业联盟” 公众号获取行业报告;

证书加持:优先考《人工智能训练师(高级)》(人社部官网报名,杭州等城市有 1000-2000 元培训补贴)、《大模型应用工程师(中级)》(中国电子技术标准化研究院认证),提升求职竞争力。