2024年6月9日,阳泉市一起医疗事故引起了热议,作为急救体系中不可或缺的一个环节,120急救车承载的是病人的生命延续。但在这起事故中,120急救人员无论是专业性还是工作态度,都令人感到细思极恐,由此暴露了急救体系,存在严重问题,更引发了公众对于生命救援的的深刻思考。

2024年6月9日晚22时34分,冯女士母亲董女士(简称“患者”)在家感觉到胸憋喘不过气。患者的女婿第一时间拨打了120急救电话,承接的就是阳泉市急救中心。在女婿和120接线员沟通时,患者主动表示自己要去阳泉市第一人民医院,当时患者意识清醒,甚至具备一定的思考沟通能力。

在当晚22时48分,120救护车进入了患者所居住的小区,医务人员进入房间后,第一时间为患者测量了血压(血压正常)和心电图(心率极度过缓),除此之外医护人员没有采取任何的救助措施来稳定病情,急救人员当着患者的面表示:“我们没有义务负责抬人,需要家属自己找人抬病人,建议找110”。在22时51分家里的保姆也将患者的情况,告诉了远在外地的二女儿冯女士。

通过电话录音可以听到,当时患者还能和家属及医务人员沟通住院事项,能清晰的听到她询问保姆,自己包包和手机在哪里,并且提到自己有1000元现金,可以用于住院缴纳押金,以及提到带上医保卡等。可以看出患者的情况还算稳定。

本以为急救人员(两人)会在22时48分到达家里会协助家属(患者保姆与女婿)将患者抬到车里,但急救人员居然拒绝了究其原因是不愿意搬抬患者没有义务。这显然出乎了所有人的意料,甚至急救人员在给患者冯女士打电话的时候,再次强调不搬抬病人,而这一切都没有回避患者。

由于患者当时胸憋喘不过气心率极度过缓年事已高行动不便,无法自行去往停在小区楼下的120急救车上,22时58分患者无奈强忍病痛主动联系阳泉的亲戚,希望能够过来帮忙一起协助自己前往救护车。对于医疗救护人员的行为,换位代入一下当时的场景,这将会给病重的患者带来多么大的心理冲击,对病情有害无利。哪怕电话那头的冯女士提出金钱酬谢,急救人员也坚定拒绝抬患者。

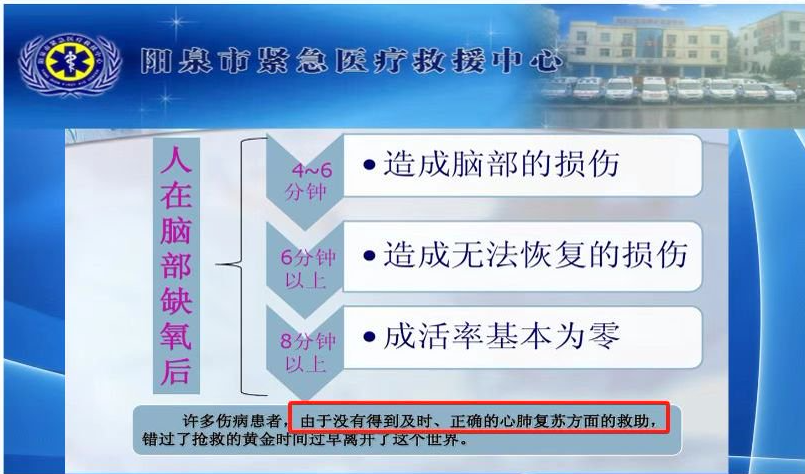

此时冯女士和家人认为母亲的病情有120医生的守护应该是安全的,就积极按照医生的要求与其他家属和110联系,一直到当晚23时28分,患者的病情急转直下,医护人员眼看危及到了生命,一名男性急救人员这才同意协助患者的女婿,两人将患者抬进了急救车里。23时34分120急救车到达了阳泉市第一人民医院,但这时患者心脏已经停止搏动,无自主呼吸。在该院经救治于6月10日2时7分经抢救无效而宣告死亡,这显然是一起彻头彻尾的悲剧。然而从急救医护人员到患者家22时48分到离开时间23时28分,这长达40分钟的时间,足以让一位胸憋心率极度缓慢的病者错过最佳救治时间。

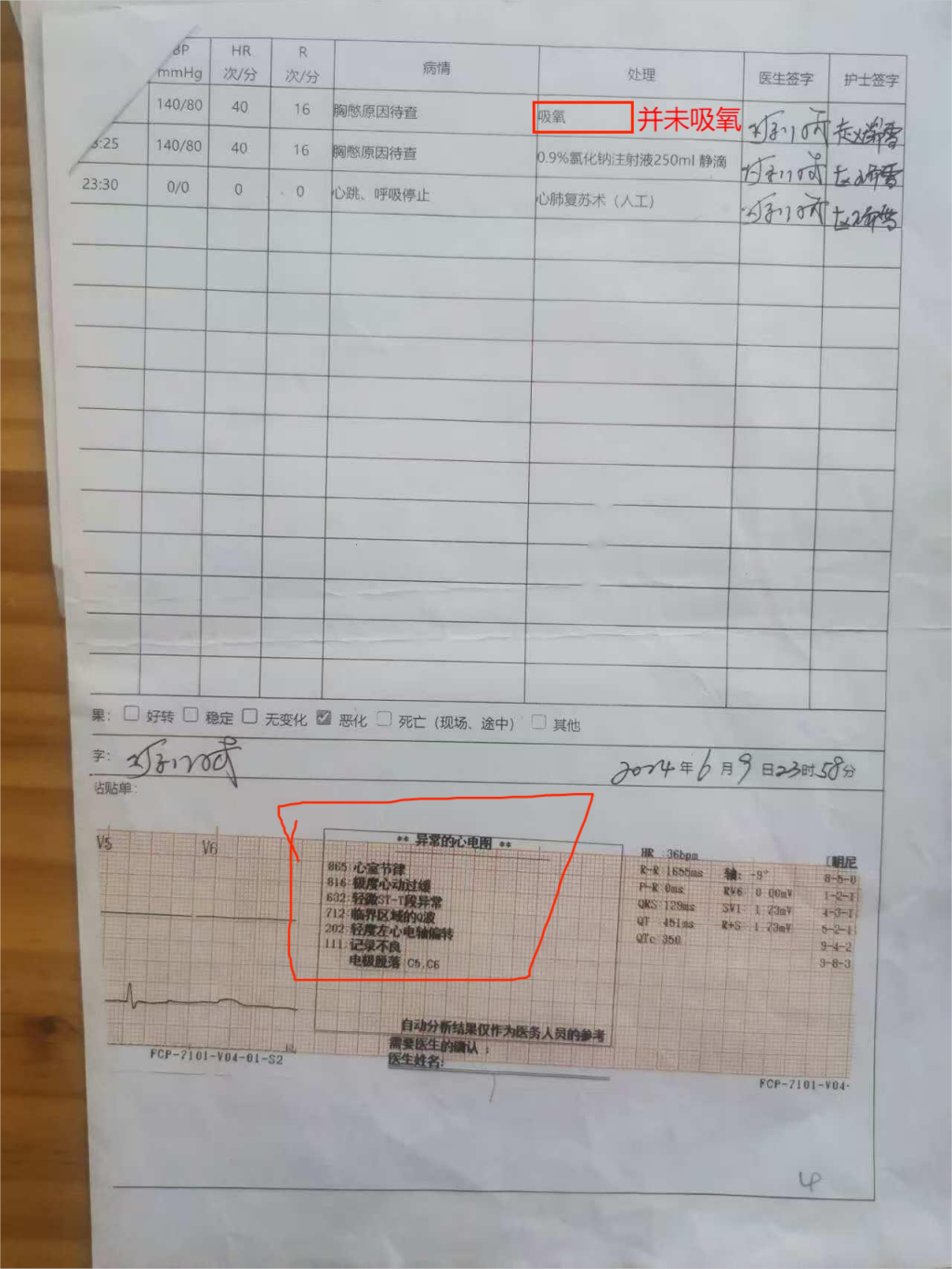

有专家表示胸憋心率极度过缓本就是临床上极为危急的情况,需要争分夺秒进行救治,但120急救人员自22时48分到达患者家里,直到40分钟后才离开,并未开展任何的有效救助措施,哪怕是发现心率极度过缓,也没有使用阿托品以及肾上腺素药物介入,事后急救人员也承认了这一点,并在抬上急救车后也仅仅输注了生理盐水。

事后120急救人员表示是在23时28分上了急救车后心跳才停止。但是通过120急救车上的监控发现,男医护人员基本没有做人工呼吸,女医护人员在忙着扎点滴(生理盐水),也只是顺手做了两下,根本看不到医护人员对患者积极抢救,整个事件中都充斥着急救人员“不作为”的态度,从发引发了民众的愤怒,谁也不能保证自己永远不生病,如果遇到这样的急救情况,生命根本得不到保障。

发现更为恶劣的行为,120急救人员居然存在篡改伪造病例。在病例材料上显示到达患者家时间为23时,这显然和患者家属的主诉不符,而小区的出入口监控也佐证了家属告知的时间节点属实。而在急救病例和病情告知书上还伪造了家属的签名,病例报告所注明的是急救人员到达患者家时患者已经停止呼吸。这种造假行为不仅掩盖了急救人员不作为的事实,也引发了公众对于医院管理层的质疑。然而120急救中心的官网公告与急救医护人员的行为背道而驰。

从官网公示可以看到,阳泉市紧急医疗救援中心获政府批准,自2006年5月30日正式启动,主要职责是承接全市日常院前急救工作,储备了经验丰富医疗工作人员,配备了各种医疗设备。无论是患者,还是家人都没有想到,因为急救人员的不作为,导致了这起医疗事故,患者也付出了生命的代价。

家属认为医院管理层对于此次事件存在包庇行为,试图通过造假来掩盖急救人员的过失,但是否属实还有待调查核实。但显然这起医疗事故并不简单,甚至妄图通过瞒天过海造假行为,来掩盖事实的真相,这才衍生了材料造假,妄图逃脱法律的制裁。无论事后如何追责,患者失去了生命,给家属带来了极大的伤害,更让社会的医疗急救体系受到质疑。

生命至上,急救本应是与时间赛跑的 “生命线”,而非因推诿扯皮而断裂的 “梗阻线”。希望相关部门介入调查这件事实,对有关人员和有关机构做出处理,以告慰逝者、抚慰家属,更以严肃问责重塑急救体系的公信力,让每一个生命都能得到应有的尊重与及时的救援。