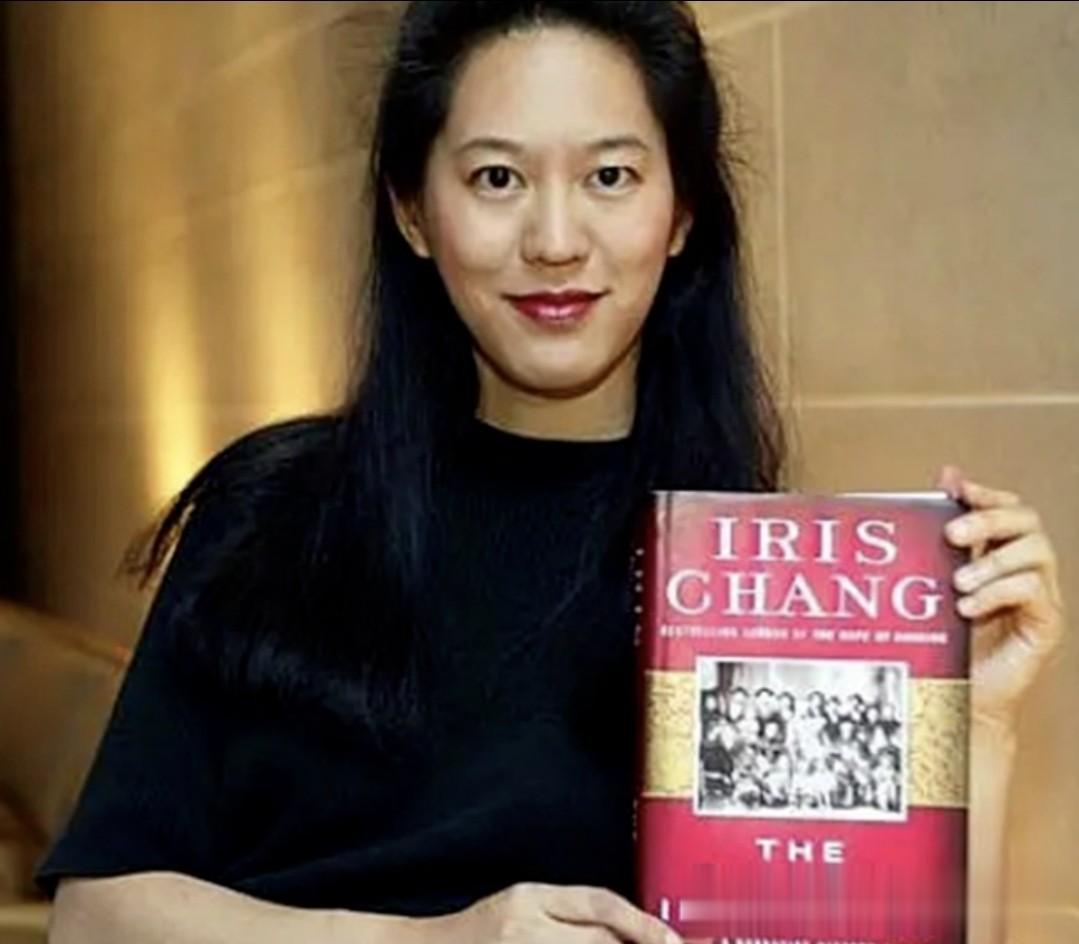

张纯如

一个永远不能被我们中国人遗忘的名字。

今天我们说的是

又一个无名英雄,来自美国的美籍华裔女作家,一名伟大的女性。

起初听到这个名字可能你会觉得陌生。

如果你能读到英文版的《南京大屠杀》你就会了解,这个名字的伟大。

张纯如她短暂一生,36岁受不了日本右翼势力的恐吓威胁,自杀饮弹自尽。主要受到日本右翼团体……

我昨天的文章里也讲到日本右翼势力,其实就是日本社会的黑社会,

他们是开展恐怖、暴力活动的带有黑社会色彩的法人组织。

图片来自网络

我们先来了解一下张纯如

张纯如出生于美国新泽西州,祖籍江苏淮安,父母均为学者。她早年就读伊利诺伊大学新闻系,曾任美联社记者,后获约翰斯·霍普金斯大学文学硕士学位。

图片来自网络

她用一生揭露了南京大屠杀,她说遗忘就是第二次杀戮。

她走遍世界各地,寻求残酷真相,却倒在了日本右翼分子的……

那么我们想知道

到底是什么让她下定决心,单枪匹马为南京30万冤魂呼走奔号呢?

又为何结束自己的生命呢?

我们上面说了

张纯如,出生美国,祖父是国军将领张铁军。

下面要从她的祖父说起

1937年南京大屠杀的前一个月,祖父带着家人,逃离南京,躲过那场悲剧。

从小生活在美国的张纯如,对南京两个字感到异常亲切,

1994年,命运的齿轮开始转动,年仅26岁的张纯如,参观南京大屠杀图片馆,她小时候只是听父母讲故事。

听父亲讲的故事里,讲了日军的罪行,讲了他们一家人是如何在日本侵占南京时逃离南京的。

由于没见过,任何真实的影像和图片,张纯如始终没意识到南京大屠杀,究竟有多残忍。

在图片展上,她看着一张张照片,她无比愤怒和悲痛,

可她想去学校的书籍中,查阅详细的资料,却一无所得,身边人对南京大屠杀,几乎不了解,

甚至有人企图掩盖这段历史。那一瞬间,她意识到这是不公平对待历史。

对中国更不公平。她决心一定要站出来,让全世界了解日军侵华的丑恶罪行。

图片来自网络

当她看到图片中一个不过10几岁的少女,不幸遭到3名日军的强暴。在激烈的挣扎和反抗之后,他们举起刺刀,向她身上刺了30多次。

她的心痛到极点……

可是她只有26岁,她能做什么呢?谁又肯听她说话呢?

一切困难都没能阻挡张纯如,她决心拿起笔……

她单枪匹马,走遍世界各地,访问南京大屠杀的幸存者。

掌握真相越多,那些看似轻飘飘的文字和照片,就越是压的她快要窒息。

她收集大量证据和故事后,

图片来自网络

张纯如

动笔写下来《南京大屠杀》用文字的形式,告诉全世界这个残忍残暴的真相。

图片来自网络

她写的《南京大屠杀》作品

是第一本充分研究,南京大屠杀的英文著作。

作品出版后,她到每个城市到处演讲,都受到当地的民众热烈反响,这番举动让她的名气,迅速打开。

这时危险和恐吓也一步步向她靠近,

张纯如感受到了日本人的辱骂和诅咒,还有威胁恐吓,威胁短信和电话等,轮番轰炸。

这些都来自日本右翼分子。

图片来自网络日本右翼分子

她走在路上经常被跟踪,持续不断地骚扰和报复,

残酷的事实,导致张纯如精神奔溃。

她压力大到做恶梦,头发一把一把的掉,无时无刻不生活在恐慌之中,寝食难安……

当张纯如准备再写一本关于美国二战被俘军人,

在菲律宾受日本虐待的历史,再次接触到残酷事实的她,不堪压力,最终抑郁爆发,痛苦万分……

遗憾的是,她抑郁症不断地不断地加深,她不断地遭受报复,

指责和质疑也越来越多,最后的她的心理防线被彻底击垮,

2004年11.9号,张纯如用一颗子弹,结束自己,年仅36岁。

张纯如她说

她从来没有因为写下,

《 南京大屠杀》而后悔过,更不后悔向全世界揭露这个日本残暴的真相。

她曾公开要求日本承认历史并道歉。但也招致日本右翼威胁与骚扰,更加剧她的心理压力。

张纯如的作品打破西方对南京大屠杀的沉默,引发国际关注,

张纯如作品影响力非常大

后面她的呼喊,她的作品,都去激励着无数人

去揭露历史上的不公和不义。

她著的

《南京暴行:被遗忘的大屠杀》(1997年):首部系统研究南京大屠杀的英文著作,

引用《拉贝日记》等史料,详细记录日军暴行,推动西方认知变革,

再版15次、销量50万册,入选《纽约时报》畅销榜。

2004年张纯如因抑郁症自杀后,她的父母成立张纯如纪念基金会,

中国在南京、淮安等地设立纪念馆和塑像来纪念她对《南京大屠杀》做出的贡献。

她的名言“请相信一个人的力量”成为人们精神象征。

这就是我们到也今天

永远不会忘记的张纯如,一个无名伟大女性英雄人物。

一个爱国女华侨。

她用文字和生命,让世界记住了“南京大屠杀”。

图片来自网络