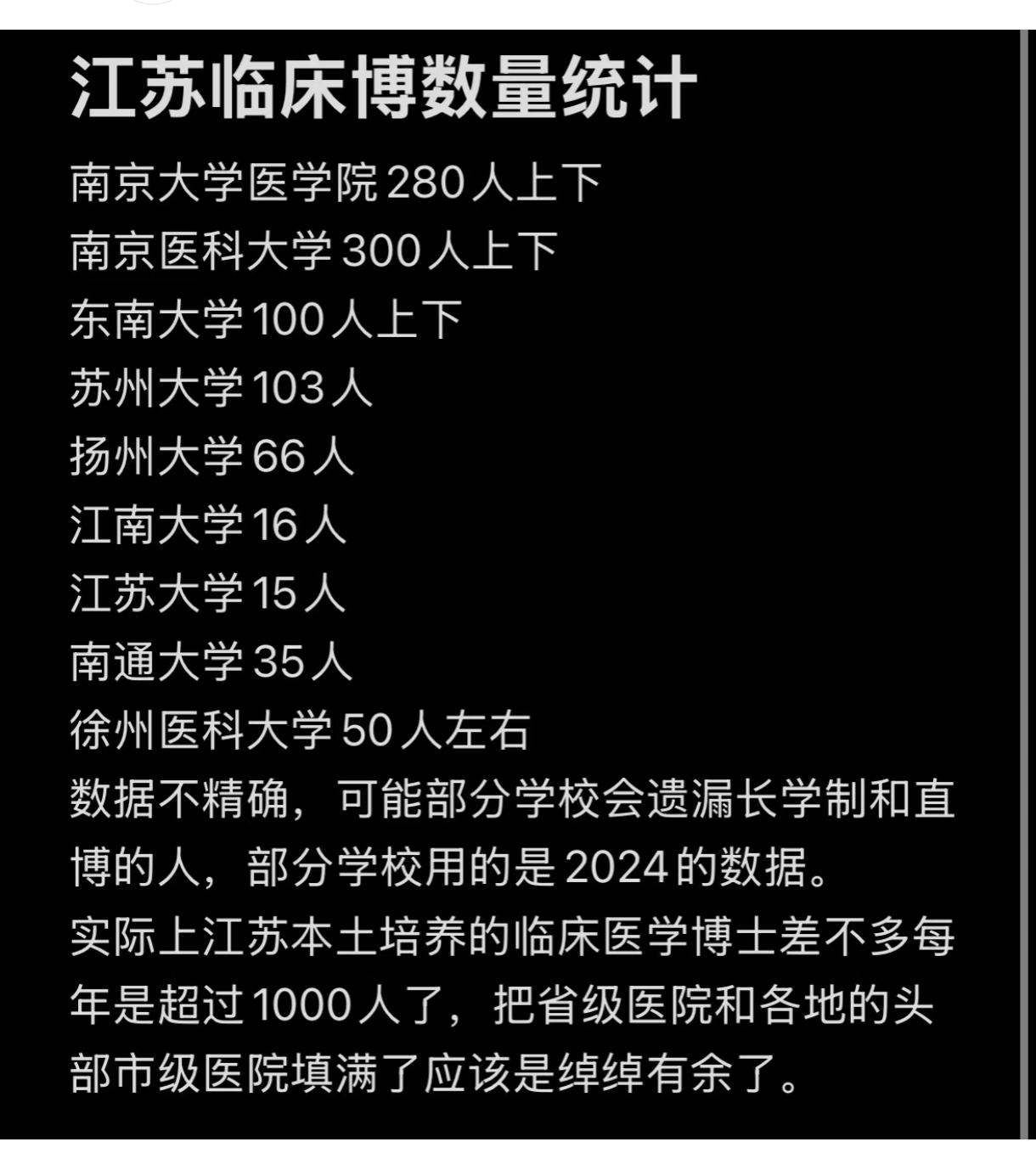

最近,某高校一年竟然招收了五千名博士。这个数字一出,很多不在高校圈的人觉得惊讶——博士数量的激增,并没有带来科研创新的跃升,反而让博士教育在“量变”中逐渐走向“贬值”与“变质”。

博士曾经是一种学术象征——代表着独立思考、原创能力与科研精神。然而,当博士培养从“稀缺资源”变成“招生指标”,它的性质就开始悄然变化。

培养一个博士,需要项目、经费、论文、导师指导、学术积累,每一步都离不开时间与精力的投入。但当招生数量成倍增长,而导师与科研资源并未同步增加,博士教育就被迫“标准化”“模板化”“流程化”。

导师带十几个博士已成常态;研究课题被反复拆分;论文选题高度雷同,创新空间越来越小。博士培养从“研究”变成了“产出”,从“学术训练”变成了“学历供给”。

期望:从科研梦想到就业焦虑在扩招的浪潮中,社会与家庭对博士的期望也发生了微妙的错位。过去读博士,是为了投身学术,成为知识创造者;而现在,许多学生考博,是为了“延迟就业”。

高校扩招的同时,博士的社会认同却在下降。博士毕业后仍要参加编制考试、投简历、竞争岗位,甚至在一些单位面试时被问:“你学历太高了,能接受做普通员工吗?”

当博士不再意味着科研精英,而只是“学历的延长线”,社会期望与现实落差就成了新的焦虑源。博士越多,竞争越激烈,结果反而是——学历越高,安全感越低。

贬值:从稀缺身份到通货膨胀“博士”这个身份正在经历前所未有的贬值。

博士数量暴增后,用人单位开始“降信任”:担心论文造假、怀疑研究能力、质疑学术水平。越来越多的博士陷入“高学历、低就业匹配”的尴尬。

与此同时,博士教育的“门槛”也在下移。有的高校以招生数量换科研经费,有的学科用博士扩招撑规模、拼指标。于是,一个吊诡的现象出现了:博士越来越多,但真正有科研能力的博士越来越少。

这不是“知识的普及”,而是“学术的稀释”。当博士不再稀缺,它的社会含金量必然下降。“博士”三个字,正在变成学历贬值链条中的又一个环节。

更深层的危机是“变质”。

博士教育本应是学术理想的延续,是培养独立研究者、探索未知世界的过程。但如今,博士招生变成了高校的“业绩指标”,科研导向被行政逻辑替代,学术质量被数量任务所裹挟。

导师疲于应付、学生缺乏创新、项目流于形式,博士论文越来越像流水线产品。“量变”不但没带来“质变”,反而让学术生态在扩张中失去了方向。

教育的价值,不在于培养多少博士,而在于培养出多少真正能解决问题的博士。当博士教育被异化为“学历工程”,它就从知识创造的高地,变成了学历贩卖的平原。

我们当然希望中国有更多博士,因为博士代表科研实力与创新潜能。但问题在于——我们培养的是“博士”,还是“被称作博士的人”?

当高校一年能招五千名博士,我们必须问一句:谁来保障这些博士真正接受到了应有的训练?谁来确保他们的论文、项目、研究不流于形式?谁来守住博士教育的最后底线?

量变从来不是问题,真正的问题是:当量的增长失去了质的支撑,“博士”就会从荣耀的象征,变成廉价的标签。

评论列表