在博士扩招的狂潮下,一个越来越荒诞的念头反而变得“现实”起来——也许高校真的应该提前布局,开设 “滴滴专业博士” 和 “外卖专业博士”。

听起来像笑话,对吧?但如果博士数量继续以现在这种“井喷式速度”增长,这恐怕不是讽刺,而是预测。

当一所高校一年能招五千名博士时,你不得不承认:博士的未来就业方向,真的值得我们重新设计。

过去的博士是什么?是科研尖兵、国家人才,是高校、实验室、科研院所的“宝贝”。他们手握知识,胸怀理想,仿佛天生就应当站在文明的最前沿。

但当博士数量开始几何式增长,当博士教育从“精英训练营”变成“学历量产工厂”,博士的荣耀感开始消退,社会对博士的敬意开始摇摆,博士在就业市场上的竞争优势,也开始变得脆弱。

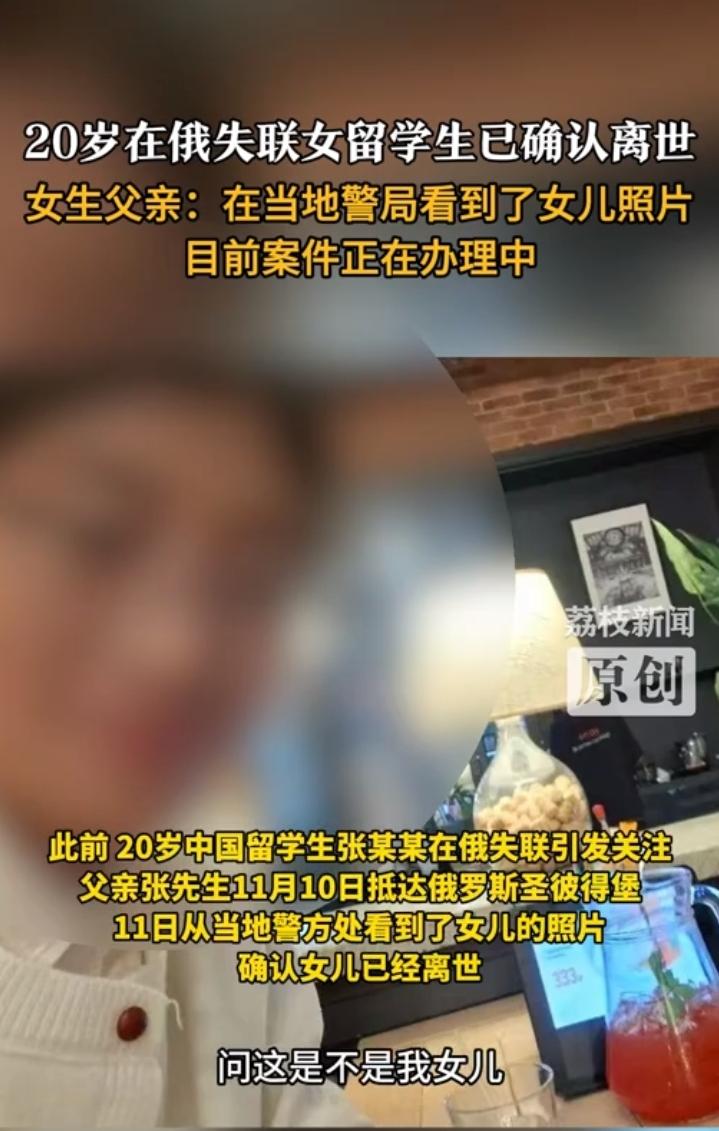

于是,一个令人心酸但真实的现象出现了:博士越来越多,但岗位没有变多。

科研岗位无法无限扩张,高校编制更不可能以同等速度增长,企业招聘又嫌“博士太贵”“不接地气”。

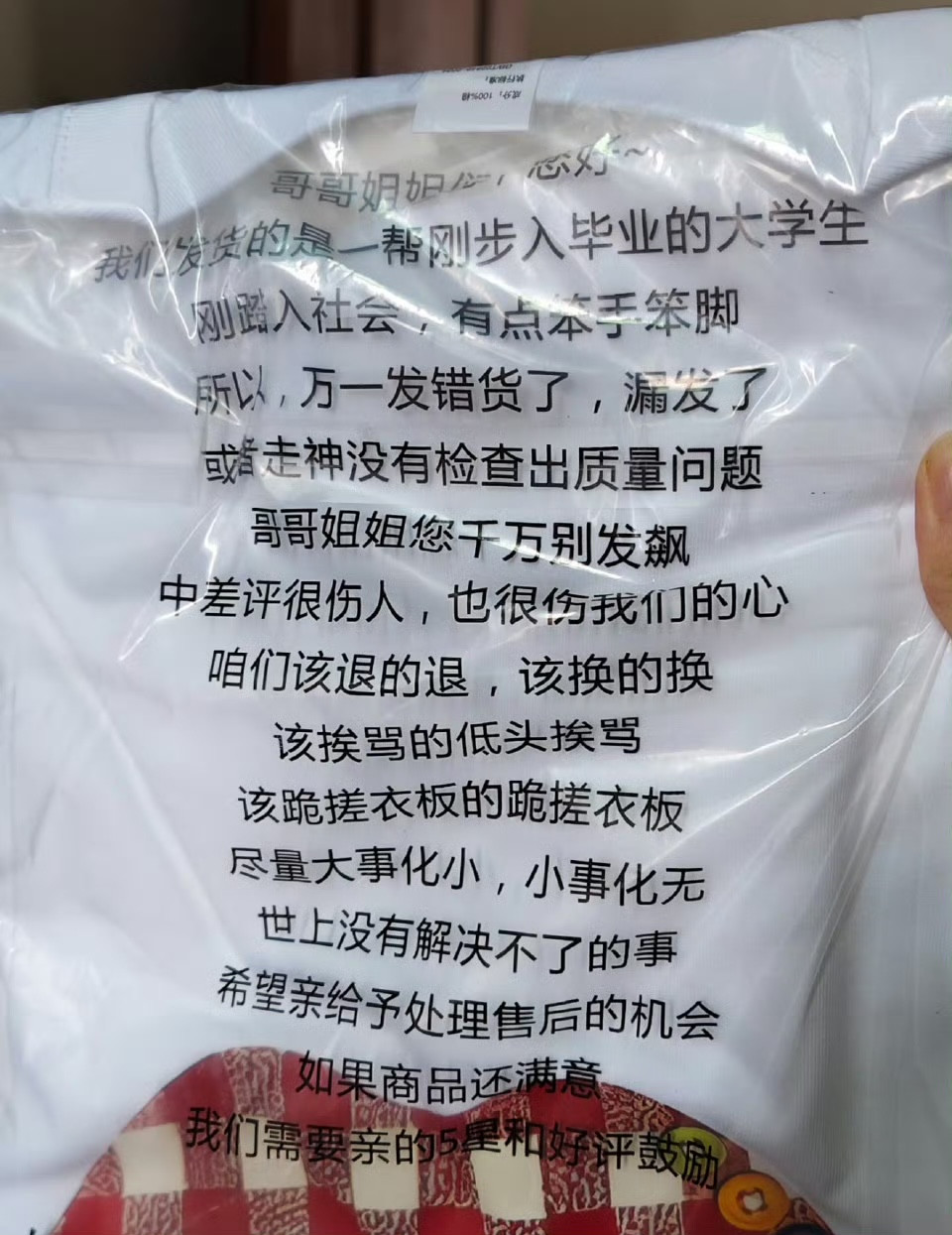

最终,博士们不得不让步于现实——如果专业对口的岗位没有,那就只好找“能养活自己的岗位”。

如果这个趋势不改变,博士走上滴滴、外卖、送快递的道路,真的不是段子,而是一种统计学意义上的必然。

既然就业向现实倾斜,那为什么不提前培养?既然博士未来的某些职业路径已经被现实“卷”得越来越明显,那么从教育角度出发,是否应该“提前布局”?

譬如:

✅ 滴滴专业博士课程包含:

复杂路网优化

城市拥堵模拟

乘客行为学

智能调度算法

叫不到车时的用户心理干预

既是博士,就必须体现科研深度:毕业论文可以是——《大城市凌晨一点叫车难的成因与解决路径研究》。

✅ 外卖专业博士课程体系包括:

路线规划与时间最优化

高峰期订单分配模型

餐品保温技术参数

极端天气配送效率研究

顾客差评心理测评

博士论文可以写——《暴雨条件下外卖配送路径的深度学习调度模型》。

听着好笑?但如果博士数量继续泛滥,未来外卖平台也会说:“优先招博士,因为硕士太多,本科生不够卷。”

为什么这种极端讽刺能刺痛我们?因为它不是虚构,而是趋势。

博士扩招看似是国家教育资源的投入,但如果没有足够的科研岗位、产业支撑、创新土壤,博士扩得越多,教育贬值得越快。

很多博士读到最后会发现:

不是自己不够优秀

不是导师不好

也不是学校培养不行而是:社会对博士的需求远没有扩招速度大。

这意味着博士培养正在滑向一个怪圈:📌 学历越来越高📌 技能越来越窄📌 市场接受度越来越低📌 学历的社会价值越来越稀释

当社会不再为博士“设置相应的岗位”,博士就不得不“向社会现有岗位靠拢”。

于是我们看到越来越多的博士:

去中学教书

去银行做柜员

去企业做普通职员

或者干脆“裸考考公”

甚至真的去开网约车、送快递

这种情况不怪博士,不怪高校,更不怪学生本身,它只是一个结构性失衡在加速显现。

博士教育本来是为了——推动知识边界、培养科研人才、促进创新突破。

但如果博士教育的结果是——培养大量不做科研的博士,培养大量只能靠考试就业的博士,培养大量最终走向体力劳动岗位的博士,

那么我们必须问:博士教育到底出了什么问题?

是资源分配不平衡?是评价体系过度模板化?是高校盲目扩招?还是博士教育本身已经从“科研训练”变成了“学历延长”?

“开设外卖博士”“开设滴滴博士”听着荒谬,但荒谬的不是玩笑,而是现实。

如果博士不再是知识突破者,而只是“学历延迟就业体系中的一环”,那么博士的光环终将彻底坍塌。