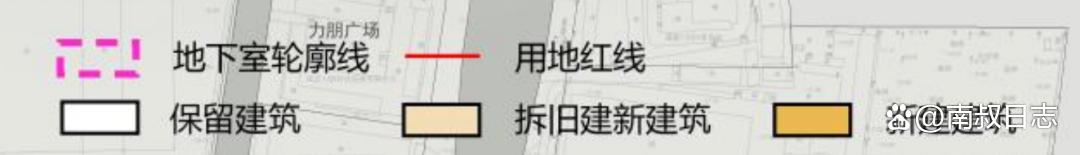

近日《南京大学浦口校区校园总体规划修编及近期建设项目规划设计方案》出炉。废话不多说,直接看图。

注意看,白色为保留不动的建筑,主要有图书馆、科学会堂、教学楼、文科楼综合楼、玉辉楼以及学生宿舍、餐厅等。

而肤色为拆旧建新的建筑,这个数量还是非常大的,几乎占到了全部建筑的一半。

另外橙色的为新建建筑,数量同样不少,主要位于校区的四周,包括化工科研楼、学院楼、交叉创新研究楼、药学科研楼、以及好几栋科研综合楼等。而且有重点突出产学研的方向。

可见南大浦口校区的这次改扩建的力度非常大,几乎等同于重建。

其中还重点给出了药学科研楼、化工科研楼的效果图,总体颜值还是很高的。

回顾南京浦口大学城的发展历程,我们发现南京一直对江北情有独钟。

1987年和1988年南京大学和东南大学先后在浦口开建新校区,希望通过新校区的建设,解决老主城校区空间受限的问题。同时1988年9月,江苏和南京共同创建了南京高新技术产业开发区,1991年3月获批为国家级高新区。

在当时可以说是一个非常大的,南京向北拓展的决心。随后一些院校也跟随入驻了江北,另外原本的一些江北的院校也陆续升级。浦口大学城在这个阶段也就有了个雏形。

当时的发展思路其实和现在没有什么本质区别,就是希望高校与企业形成积极互动和配合,从而带动地方的发展。

当然最后的结果并不是太好,至少低于预期,毕竟后来南大和东南的主校区一个搬到了仙林,一个搬到了江宁。而他们的浦口校区,一个移交给了南京大学金陵学院使用,一个给了东南大学成贤学院办学。

造成这个结果的根本原因是过江交通的制约。当时的情况是教师大多住在主城,那么日常的上班通勤就需要过江,同时因为两个校区,教师也需要频繁的往返鼓楼与浦口。

而那个时候只有一座长江大桥,堵车在所难免,时间上根本没法保证。另外其他的生活配套也跟不上,商业、医疗等都大面积缺失,也没有教师宿舍,所以一下课,浦口大学城几乎就只剩下学生,师资根本留不住。

后来在仙林大学城的组建中,就吸取了这个经验教训,很多入驻仙林的高校都是在2002年开工的,而为高校教师配建教师公寓的计划最早启动于2005年,还是比较及时的。首批就有2000套,当时由地方主推,各校分配名额。一些学校也通过自己成立公司拿地,或与企业合作的模式陆续解决了教师安居的问题。

而这些教师群体作为仙林大学城的初代居民,为仙林日后的发展奠定了非常重要的高质量人口基础。举个最简单的例子,假如教师不住在仙林,那么一到寒暑假,仙林就是个空城,没有人口就没有需求,没有需求,工商业靠什么发展?所以仙林的这套模式最终是非常成功的。

再加上2010年通车的地铁2号线,仙林彻底活了。

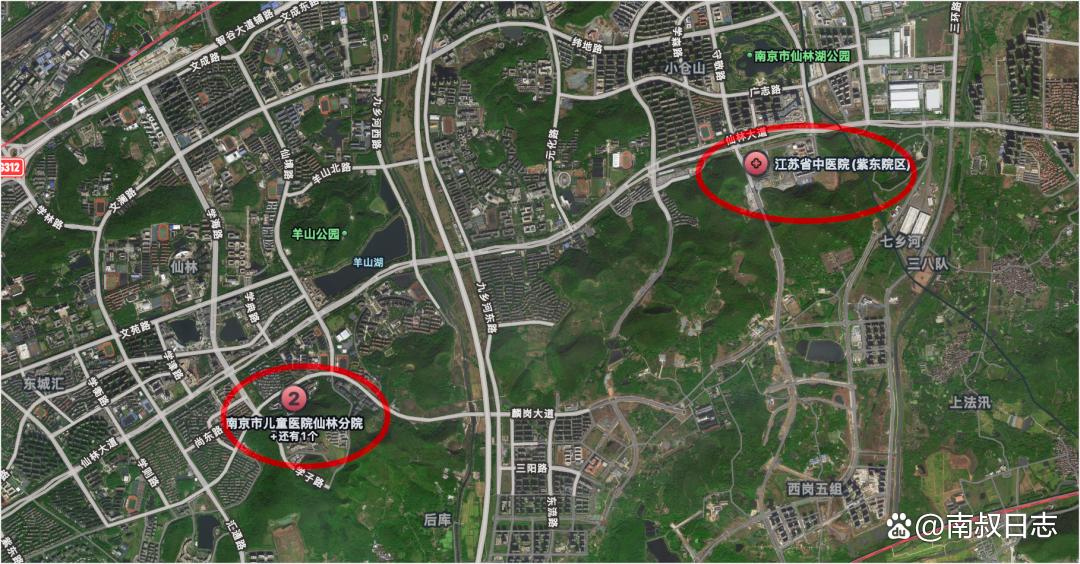

现在也因为整体人口质量比较高,相对低密度的环境,成了很多对人文环境有追求的这一类人,非常喜欢的区域。商业的发展也走出了自己的步调,就连医疗资源也有不错的布局。

回过头来再看江北,虽然说早期是不太成功的,但伴随着后来交通情况的大幅度改观,以及地铁3号线、S8号线、10号线的通达,尤其是江北新区成立之后。2027年不仅地铁4号线二期、地铁11号线建成,江北还将迎来新南京北站。

曾经制约江北发展的问题已经不复存在,并且由于人口的大幅度增长,商业、教育等各种人居配套也都陆续得到补齐,此时江北的区位优势就越发突出了。

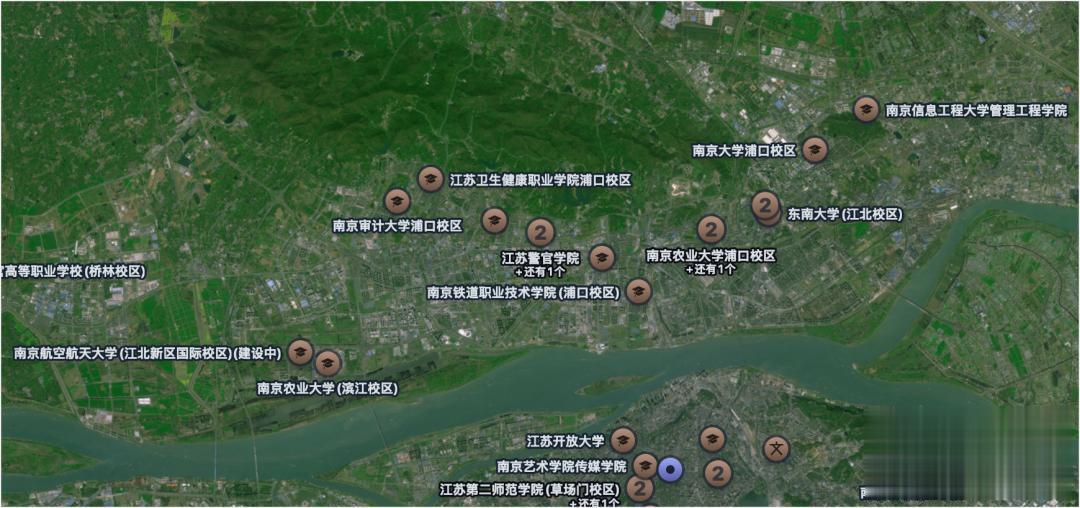

所以这几年我们看到高校对江北的兴趣在持续增强,江北迎来了高校新一轮的建设潮,比如南京农业大学(滨江校区)、南京航空航天大学(国际校区)、江苏开放大学(新校区)、南京师范大学(灵岩校区)的加入,其中南农已经完成建设并投入使用了,校区设施非常好。

南大浦口校区也回归了,在2025年的8月,江北新区更是与南京大学签署了战略合作协议,共建南京大学浦口校区(江北校区)。

未来这里将是化生医药学科的主阵地,并同步推进卓越工程师联合培养、科研成果的就地转化。也许这就是近日南大大幅度升级改造的由来,几乎可以算是重建了,力度很猛。

其他不少既有的高校也在积极的拓展,比如南京工业大学南侧的龙华智谷。其是由南京工业大学与江北新区合作共建的,旨在打造一个高水平的产学研协同创新平台。可见南工大与江北新区在推动科技创新和成果转化方面有着高度一致的愿景。

这样的高校扩展与新区的合作,还有很多,江北新区明显在强化与各高校的合作,这是一个非常不错的思路,值得肯定。

和仙林、江宁不同,江北的高校其实没有城的概念,他们大多零散分布在江北的各个区域,成为各个板块中的人才集中区与发展引擎,事实上构成了江北高教多核心的局面,从这个角度来说,倒也是均衡发展的一种表现,其实也挺好。