2025年11月5日,以“涌现Emergence”为主题的小鹏科技日在广州落下帷幕。这场发布会不仅是一次常规的新品展示,更是小鹏汽车向“物理AI世界的出行探索者,面向全球的具身智能公司”定位转型的宣言。

从第二代VLA大模型到Robotaxi、全新一代IRON人形机器人,再到全倾转混电飞行汽车“A868”,小鹏用四项重磅成果,勾勒出物理AI时代出行的全新图景,而这背后,是对行业痛点的精准破解与未来生态的深度布局。

在AI技术席卷全球的当下,多数企业仍聚焦于数字世界的算法优化,小鹏却率先将目光投向数字与物理世界的融合——物理AI。其核心突破点,便是第二代VLA大模型。传统VLA架构需经过“视觉-语言-动作”的转译环节,不仅存在时延问题,还可能因语言转译偏差影响指令准确性。而小鹏第二代VLA直接实现“视觉信号到动作指令”的端到端生成,相当于为机器打通了“感知即行动”的捷径,这一变革彻底颠覆了行业传统范式。更值得关注的是,该模型无需人工标注数据,可直接利用近1亿clips的真实驾驶视频训练,覆盖人类司机65000年才能遇到的极限场景,这种“以真实数据喂饱模型”的思路,让AI对物理世界的理解更贴合实际,也大幅提升了应对长尾问题的能力。

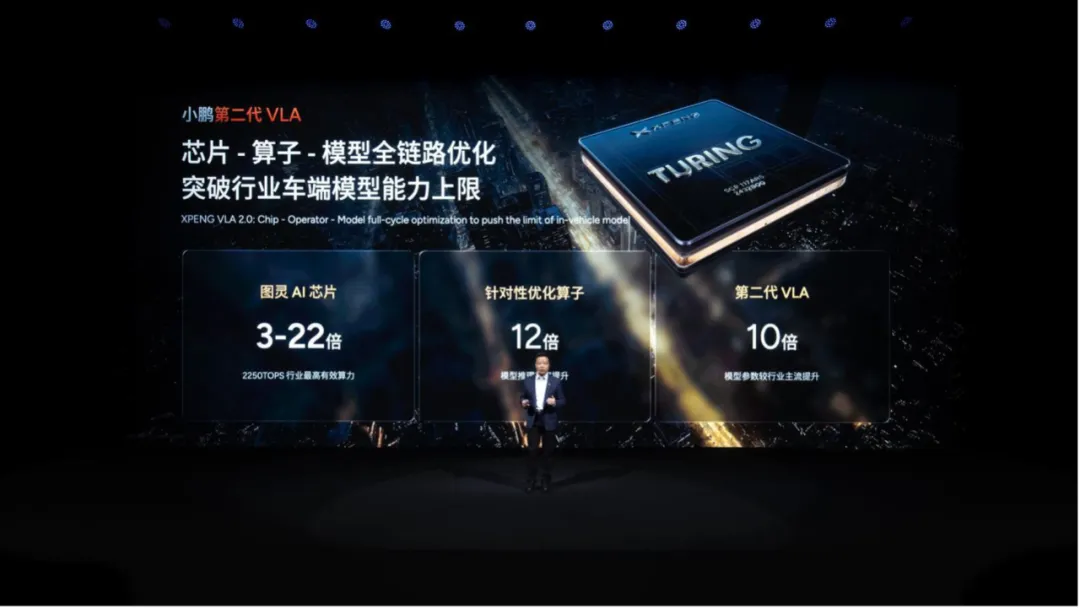

从落地层面看,小鹏第二代VLA的“上车”过程同样展现了全栈自研的优势。为实现量产,小鹏针对图灵AI芯片重构编译器与软件栈,通过“芯片-算子-模型”全链路优化,在2250TOPS算力的Ultra车型上搭载了数十亿级参数的模型——要知道,当前行业车端模型参数量普遍仅为千万级。这种“算力与模型的高效匹配”,让智驾功能真正实现了质的飞跃。例如即将推出的“小路NGP”,将复杂小路平均接管里程提升13倍;行业首发的“无导航自动辅助驾驶”Super LCC+,更是打破了导航依赖,让全球任意道路都能开启智能辅助。更令人惊喜的是,模型还“智能涌现”出未训练过的能力,如识别交警手势、预判红绿灯通行,这恰恰印证了物理AI“自我演进式学习”的潜力。

若说第二代VLA是小鹏物理AI的“大脑”,那Robotaxi、人形机器人与飞行汽车便是承载这一“大脑”的“具身载体”。

在Robotaxi领域,行业长期受困于改装成本高、运营范围小、依赖高精地图等问题,小鹏给出的解决方案极具针对性:2026年量产的Robotaxi搭载4颗图灵AI芯片,以3000TOPS算力成为全球量产车端算力天花板,且采用纯视觉方案,摆脱了对激光雷达与高精地图的依赖,这意味着其能快速适配全球不同道路环境。更具创新性的是,小鹏提出“共享+私享”双模式:共享端是L4级无人驾驶Robotaxi,私享端则是拥有相同硬件与智驾能力的“Robo”版本,两套智驾模式可满足不同用户需求。此外,车外交互体系的升级——如遮阳板车外显示、未来将实现的“视觉+语音”多维交互,不仅增强了人车信任感,也为Robotaxi的规模化运营扫清了“沟通障碍”。而与高德的合作,更是为Robotaxi搭建了全球生态入口,用户未来通过高德平台即可呼叫服务,商业化落地路径清晰可见。

全新一代IRON人形机器人的亮相,则展现了小鹏在“极致拟人”方向的深度探索。与多数追求“功能性优先”的机器人不同,IRON从结构到外观都向人类靠拢:82个自由度实现“猫步行走”,22个自由度的灵巧手能精准完成复杂动作,仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤,让机器人在物理世界的交互更自然。更关键的是,其搭载的“VLT+VLA+VLM”高阶大小脑组合,首次为机器人赋予了“深度思考”能力——VLT大模型作为核心引擎,让IRON能自主决策;2250TOPS算力则保障了复杂场景下的响应速度。在商业化层面,小鹏没有陷入“技术自嗨”,而是选择从工业场景切入:与宝钢合作,让IRON进入巡检等复杂领域,既解决了工业场景的人力痛点,也为机器人积累了珍贵的实战数据。而开放SDK的举措,更是将生态构建的主动权交给全球开发者,加速人形机器人从“实验室走向市场”的进程。

飞行汽车作为低空经济的核心载体,一直是科技企业的必争之地。小鹏汇天此次发布的两大飞行体系,精准覆盖了不同场景需求:“陆地航母”面向个人低空飞行,全球订单突破7000台,其“四轴合一”单杆操纵与智能飞行座舱,降低了操作门槛,让新手也能快速上手;全倾转混电飞行汽车“A868”则聚焦多人商务出行,500km续航、360km/h最高航速,解决了低空出行的“里程焦虑”。更值得关注的是,汇天飞行汽车量产工厂已试产,规划年产能10000辆,30分钟下线一台的效率,将“飞行汽车量产”从概念变为现实。而与敦煌市政府合作打造西北首条低空自驾旅游线路,更是为飞行汽车开辟了文旅新场景,推动低空出行从“交通工具”向“生活方式”转变。

纵观小鹏此次发布的成果,不难发现其核心逻辑并非“单点技术突破”,而是“全栈自研体系支撑下的生态协同”。从芯片到模型,从汽车到机器人、飞行汽车,小鹏通过技术同源性降低了研发与量产成本,也让物理AI能在不同载体间高效迁移。例如图灵AI芯片同时支撑汽车、Robotaxi与机器人,第二代VLA可跨域驱动多类产品,这种“一核多翼”的架构,让小鹏在物理AI赛道上形成了难以复制的竞争壁垒。

当然,物理AI的落地仍面临挑战:Robotaxi的法规适配、人形机器人的规模化供应链、飞行汽车的空域管理,都是需要行业共同解决的问题。但小鹏此次的发布,无疑为行业提供了清晰的路径参考——以用户需求为导向,以全栈自研为根基,以生态合作为助力,才能让物AI真正从“实验室走向生活”。