27岁的曹蕊,带着南京信息工程大学(“双一流”高校)会计专业的本科学历,在两次跨考计算机失利、外贸运营工作薪资微薄后,最终走进青岛市技师学院,选择电气自动化设备安装与维修专业。这让网友们懵了。如何理解这一行为?

这一看似“逆向”的选择,不仅打破了“双一流学历= 就业保障”的固有认知,更折射出当前高校毕业生就业市场的深层矛盾,为我们审视“双一流”高校教育与就业的关系提供了鲜活样本。

提及“双一流”高校,其就业优势仍是市场共识,这是长期积累的教育资源与品牌效应的结果。其一,品牌背书降低就业门槛。在招聘市场中,“双一流”学历往往是大企业、国企、事业单位的“初筛门槛”,如金融行业的头部券商、互联网大厂的管培生项目,多将“双一流”背景作为基础条件,这是普通高校毕业生难以企及的“入场券”。

其二,资源禀赋拓宽发展路径。“双一流”高校拥有更优质的师资、科研平台与校友网络,会计专业学生可通过校企合作进入四大会计师事务所实习,或借助学校保研通道进入更高层次院校深造,这些资源为毕业生提供了更多元的发展选择。

其三,综合素质培养更具优势。“双一流”高校注重通识教育与批判性思维培养,曹蕊虽对会计专业不感兴趣,但在大学期间形成的学习能力与逻辑思维,为她后来零基础学习电气自动化奠定了基础。

曹蕊从“双一流”会计专业转向技校技能学习,并非个例,而是当前就业市场与教育体系矛盾的集中体现,背后藏着三重亟待解决的问题。

其一,个人职业规划的“前置缺失”。曹蕊在高考填报志愿时“对专业没有太多概念”,入学后才发现对会计专业不感兴趣,这反映出多数高中生在升学阶段缺乏职业探索意识,学校与家庭也未提供足够的专业引导,导致学生入学后陷入“专业错配”困境。而“双一流”高校的光环更让部分学生忽视职业兴趣与能力的匹配度,直到毕业面临就业压力时,才被迫重新审视职业选择。

其二,“双一流”专业设置与市场需求的“脱节”。会计专业作为传统热门专业,在“双一流”高校中多侧重理论教学,如财务会计、管理会计等课程占据主导,而缺乏与数字经济适配的实操技能培养,如智能财税系统操作、业财一体化软件应用等。这使得曹蕊即便拥有“双一流”学历,也难以在就业市场中形成核心竞争力——外贸运营工作与专业无关,跨考计算机又因缺乏实践基础失利,最终陷入“高学历低就业”的尴尬境地。

其三,就业市场的“学历内卷”与“技能缺口”并存。曹蕊曾困惑“研究生学历真的能成为敲门砖吗”,这一疑问道出了当前就业市场的矛盾:一方面,高校毕业生数量逐年增加,2024年全国高校毕业生达1179万人,2025年为1222万人,“双一流”毕业生也需面临激烈的学历竞争;另一方面,制造业升级催生大量技能型人才需求,青岛市技师学院的电气自动化、工业机器人等专业“未毕业就有大企业招生”,形成“高学历者难就业,高技能岗位招不到人”的错位格局。

“双一流”部分毕业生就业困难,根源在于教育过程中“理论学习过多、实践课程较少”的结构性矛盾,这一矛盾在曹蕊的经历中体现得淋漓尽致。

从专业培养模式来看,“双一流”高校的会计专业仍延续“重理论轻实践”的传统路径。课程设置上,理论课占比超过70%,实践课多以模拟实验为主,如会计手工账实训、财务软件模拟操作等,缺乏真实企业场景中的实战训练;师资结构上,多数教师拥有学术背景但缺乏行业经验,难以传授贴合企业需求的实操技能。这导致曹蕊在大学四年中,虽掌握了会计理论知识,却未形成解决实际问题的能力——既无法熟练操作企业真实的财税系统,也不了解行业最新的数字化工具,最终在就业市场中失去竞争力。

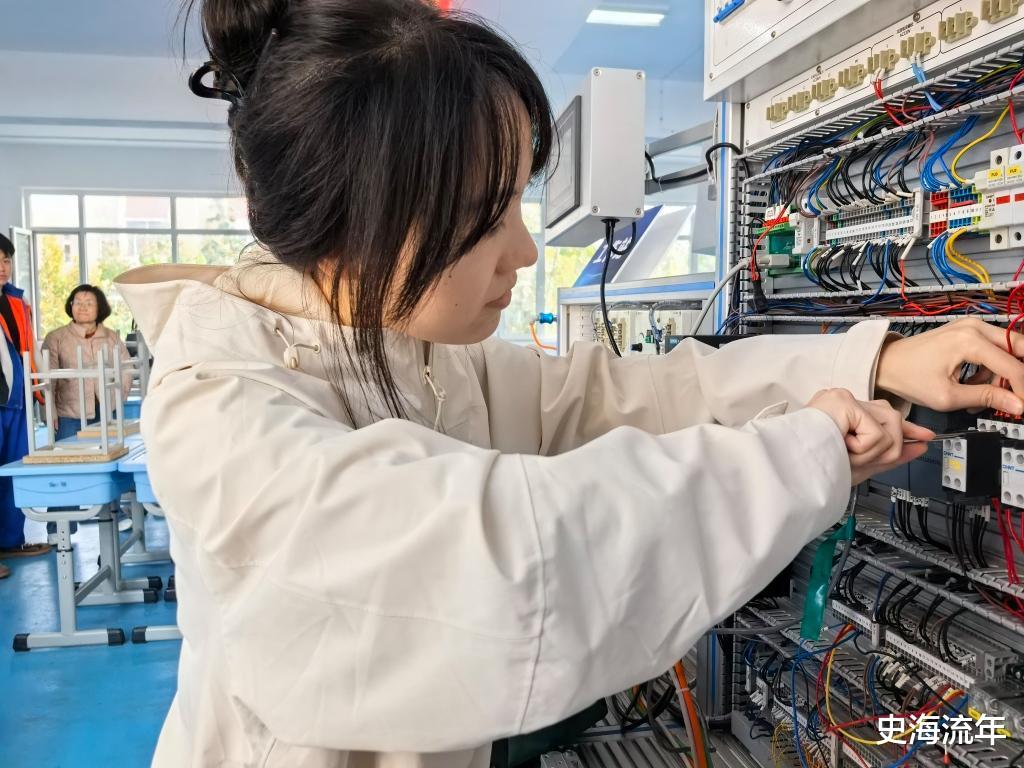

从岗位需求变化来看,当前企业更注重“即插即用”的实用型人才,尤其是在技能密集型领域。以曹蕊后来学习的电气自动化专业为例,企业需要的是能熟练操作机械臂编程、线路安装与调试的技术人才,而“双一流”高校的理工科专业虽有理论基础,却因实践课程不足,导致学生动手能力薄弱。

某制造企业人力资源总监曾表示:“我们更愿意招聘技校毕业生,他们经过系统实操训练,入职后一个月就能独立上岗,而‘双一流’理工科毕业生往往需要3——6个月的培训才能胜任基础工作。” 这种“理论与实践脱节”的差距,使得部分“双一流”毕业生在就业竞争中输给了技能型人才。

从学生个人发展来看,长期的理论学习容易让“双一流”毕业生陷入“眼高手低”的误区。曹蕊在从事外贸运营工作时,因缺乏实操经验,只能从事基础的订单处理工作,薪资低且晋升空间有限;跨考计算机专业时,又因编程实践能力不足,连续两次失利。这种“理论强、实践弱”的特点,让部分“双一流”毕业生在就业中既无法与高学历竞争者比拼深度,也无法与技能型人才比拼实操,最终沦为“夹心层”。

曹蕊选择“双一流”毕业后再读技校,这一“逆向选择”不仅为个人职业发展开辟了新路径,更对教育体系与社会观念产生了多重积极影响。

对个人而言,技能学习实现了“从迷茫到精准”的职业转型。曹蕊在青岛市技师学院通过机械臂编程、线路操控等实操课程,掌握了电气自动化领域的核心技能,未来可考取电工证等职业资格证书,而该校“入学一年后进入企业实习”的培养模式,更让她能快速适应岗位需求。正如她所说:“有了一门专业技能,才是应聘市场上的‘硬通货’”,这种“技能+学历”的双重优势,让她在就业市场中拥有了更坚实的“敲门砖”。

对教育体系而言,这一选择推动了“普通教育与职业教育”的融合。青岛市技师学院“大学生技师班”招生数量逐年增加,从2023年3月的20余人增至9月的40余人,说明越来越多“双一流”毕业生开始认可职业教育的价值。

这一趋势倒逼“双一流”高校反思培养模式——如会计专业可增加智能财税实操课程,与技校合作开展“理论+技能”联合培养;同时也为职业教育注入了更高层次的人才资源,推动技校课程与产业需求进一步对接,形成“普通教育补实践,职业教育强技能”的互补格局。

对社会而言,这一现象打破了“学历鄙视链”,重塑了人才价值评价标准。长期以来,社会存在“双一流学历优于职业教育”的偏见,曹蕊的选择证明:学历只是人才评价的维度之一,技能同样能成为核心竞争力。而青岛市技师学院毕业生“工资福利待遇不错”“学长学姐都找到好工作”的现实,也让更多人意识到,技能型人才在制造业升级中的重要性。

这种观念转变,将引导更多毕业生根据自身兴趣与市场需求选择职业路径,缓解“学历内卷”与“技能缺口”的矛盾,为产业升级提供更适配的人才支撑。

曹蕊的经历告诉我们,就业市场的核心竞争力从来不是“学历标签”,而是“能力匹配”。“双一流”高校的学历是宝贵的基础,但唯有将理论知识与实践技能结合,才能在就业市场中站稳脚跟。

而“双一流”毕业生选择技校的“逆向选择”,不仅是个人职业规划的理性调整,更是教育体系与社会观念进步的体现——未来,当“学历”与“技能”不再对立,当“普通教育”与“职业教育”实现无缝衔接,才能真正破解高校毕业生就业难题,为人才成长开辟更宽广的道路。

评论列表