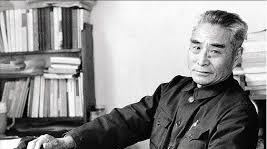

1975年深秋的北京,风里带着点槐树叶的涩味。 阳光斜斜地照在黄维刚领到的蓝布中山装上,肩线处还有没熨平的褶皱——那是27年没穿过合身衣服留下的习惯。 他走出战犯管理所的铁门时,手里攥着张特赦通知书,纸角被攥得发潮。 曾经的国民党中将,十二兵团司令,此刻身份证上印着“战犯释放人员”,连街边报亭卖报的大爷都多看了他两眼。 没等他在胡同里找着临时住处,台湾来的消息就追过来了:蒋介石亲自发话,让他去台北,补发二十年的中将军饷,还说要在“总统府”给他留个位置。 他站在胡同口的老槐树下,看着叶子一片片往下掉,想起1948年的淮海战役。 那会儿他带着十二万大军,廖运周在双堆集阵前倒戈,电话里国民党总部只剩忙音,最后他躲在坦克里被俘,身上的中将制服沾满泥浆,比现在的蓝布衫还狼狈。 监狱里那几年,他梗着脖子不肯认罪,偷偷用罐头瓶种土豆,说要证明“共军改造不了我”。 直到1971年咳血倒下,睁开眼看见穿白大褂的医生,手里拿着他在黄埔一期的病历——那是管理所从档案馆翻出来的,药瓶上贴着“每日三次,饭后服用”的小纸条,字是手写的,比当年蒋介石签发的委任状还仔细。 有人说蒋介石念旧情,可他记得被俘后,国民党报纸上连“黄维”两个字都没提过,倒是大陆这边,特赦大会上,主持人念到他名字时,台下坐着的老战友——当年淮海战役的对手,站起来给他鼓掌。 他摸着特赦通知书上“中华人民共和国最高人民法院”的红章,心里头那点残存的“中将梦”,怎么就突然凉透了? 不是恨谁,是活明白了:当年在南京总统府领勋章时,身边人喊“黄将军威武”,可真到兵败如山倒,谁还记得你是谁? 倒是现在,胡同里的大妈见他咳嗽,端来碗冰糖雪梨,说“老黄啊,这天儿燥得很”,那碗糖水甜到心里,比补发的军饷实在。 他给台湾回了封信,就一句话:“余生只想读点史书,写点回忆录。” 后来他成了全国政协文史委员,办公室在政协礼堂三楼,窗外能看见北海公园的白塔,桌上堆着淮海战役的史料,钢笔是公家发的,用着顺手。 1992年冬天,他走的时候,床头柜上放着本没写完的《十二兵团战史》,夹着张老照片——1975年出狱那天,他在胡同口和卖报大爷的合影,两人都咧着嘴笑,背景是刚贴上新标语的红砖墙。 两岸都给他办了告别仪式,台湾来的代表捧着他黄埔一期的毕业证,大陆这边摆着他写的文史资料,照片上的黄维穿着蓝布中山装,头发梳得整整齐齐,眼神比当年领中将衔时还亮堂。 风里的槐树叶又落了,这次落在他的墓碑上,轻轻的,像一声叹息,又像一句晚安。