雍正五年(1727年)深秋,博山,寒气已透窗棂。

在博山县城东门外的因园深处,一位白发苍然的老者独坐篱下,青瓷小盏盛着自酿米酒,面前几株野菊悄然绽放,黄蕊含霜,青叶带露。他便是赵执信——昔日康熙朝翰林院编修、声震京华的“秋谷先生”,如今以“闲人”自居,在这山城一隅,与菊为伴,与酒为友。

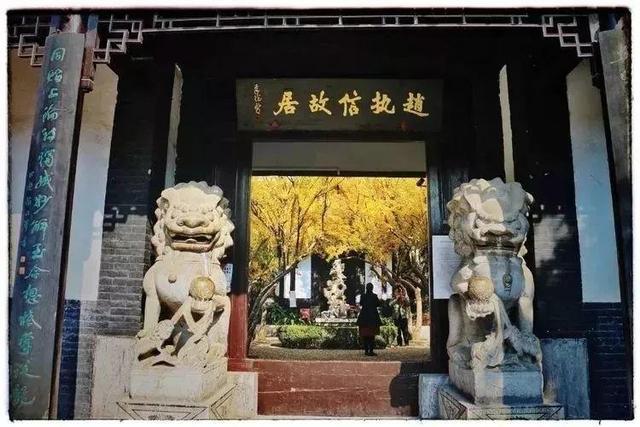

这一年,赵执信已66岁。距离他因“国丧观剧”被革职罢官,流放归里,已过去整整38年。

康熙二十八年(1689年),戏曲家洪昇邀友观演其新作《长生殿》,赵执信曾参与润色,亦在受邀之列。时值康熙皇后佟佳氏丧期,按清代律例,百日内禁宴乐。有人借此上疏弹劾赵执信、洪昇等人“大不敬”。康熙知悉后震怒,严惩涉案五十余人:赵执信、陈奕培被革职,洪昇被革去监生籍,多人被罢官回籍。事后众人纷纷想方设法、求情脱罪,唯赵执信铁骨铮铮,独揽责任,称“赵某当坐,他人无与”。

此后,赵执信默默收拾行囊,开启了漫长的游玩人生。在此后数十年时间里,他东行观海,南下吴越,遍览大好河山的同时,也留下大量诗歌。他秉持“诗中要有人在,诗之外尚有事在”的创作理念,将目光更多投向底层,投向老百姓。

雍正二年(1724年),赵执信结束了到处游历的生活,回归故里,修葺因园,颐养晚年。归乡三年后的这个秋日,阴雨连绵数日方歇,天色仍沉如墨染。忽闻门外车辙辘辘,几位旧友冒雨而来,携十余盆菊花,泥泞沾衣,鬓角凝霜。他们一边卸花,一边叹息:“连日淫雨,花多淋坏,开得不好,恐辱先生清赏。”

赵执信朗然一笑,起身相迎:“何须花好?有花即佳。”他扶起一盆残菊,细看:花瓣微卷,叶缘枯黄,蕊心虽小,却透出清冷之气。他轻抚花枝,似对故人低语:“世人总说菊为君子,牡丹为富贵,兰为幽贞,梅为孤高……硬要给草木排座次、定品第,甚至焚香跪拜,奉若神明。殊不知,草木本同,皆如刍狗——天地不仁,以万物为刍狗;而我辈亦不必强加名分在这花木之上。”

赵执信就此写下诗句:“幽人一笑返无名?卉木缘时本刍狗。”——真正的隐者,一笑之间便超脱名相;花开花落,不过顺应四时,何曾自诩高洁?

友人闻言默然,继而莞尔。他们深知,赵执信之隐,并非效屈原餐英饮露以示忠愤,亦非学陶渊明避世桃源以求清净。他的隐,是历经宦海沉浮后的澄明,是对礼法桎梏的彻底挣脱。他不借菊言志,不托物讽世,只是单纯地“兴之所至,对花举杯”。这份淡然,恰是儒家“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美,更是道家“无为自然”的生命底色。

当日午后,天光微霁,残菊映在纸窗之上,影如碎玉,清雅绝俗。赵执信命童子温酒,邀诸友共饮。酒过三巡,他举杯遥敬:“一酹陶公,再谢诸君。你们送来的不是花,是情谊;在我眼中,这些菊,皆是知己。”

那一刻,因园虽小,却埋下鲁中文脉。北有尼山孔子讲“仁”,南有武夷朱熹论“理”,而在这齐鲁腹地的山坳里,赵执信以一杯浊酒、数盆残菊,完成了对儒道精神的私人诠释——不执于形,不困于名,唯真性情可通天地。

晚年的赵执信,著有《饴山堂集》《声调谱》等数十卷,尤以诗律精严、格调高古著称。王士禛曾赞其“才力雄富,足以笼罩一世”,后因政见不合交恶,二人“分曹割席”,成为清初文坛一大公案。然而赵执信始终未以怨怼回应,只在诗中淡淡写道:“溪岸消摇行饭处,中流闲看乱流人。”其胸襟可见一斑。

1727年这场秋日菊会,只是赵执信隐居生涯中一个微小片段。正是这深秋初冬的闲暇,折射出一位士大夫在帝国盛世边缘的精神坚守:当权力退场,名望消散,唯有对自然的真诚、对友情的珍重、对生命本真的体认,才是抵御时间侵蚀的最后堡垒。

心态旷达,是长寿的“灵丹妙药”。乾隆九年(1744年),赵执信病逝于因园,享年83岁。临终前,他叮嘱孩子要“心周天下,目尽古今;内足于己,不求胜于人”。