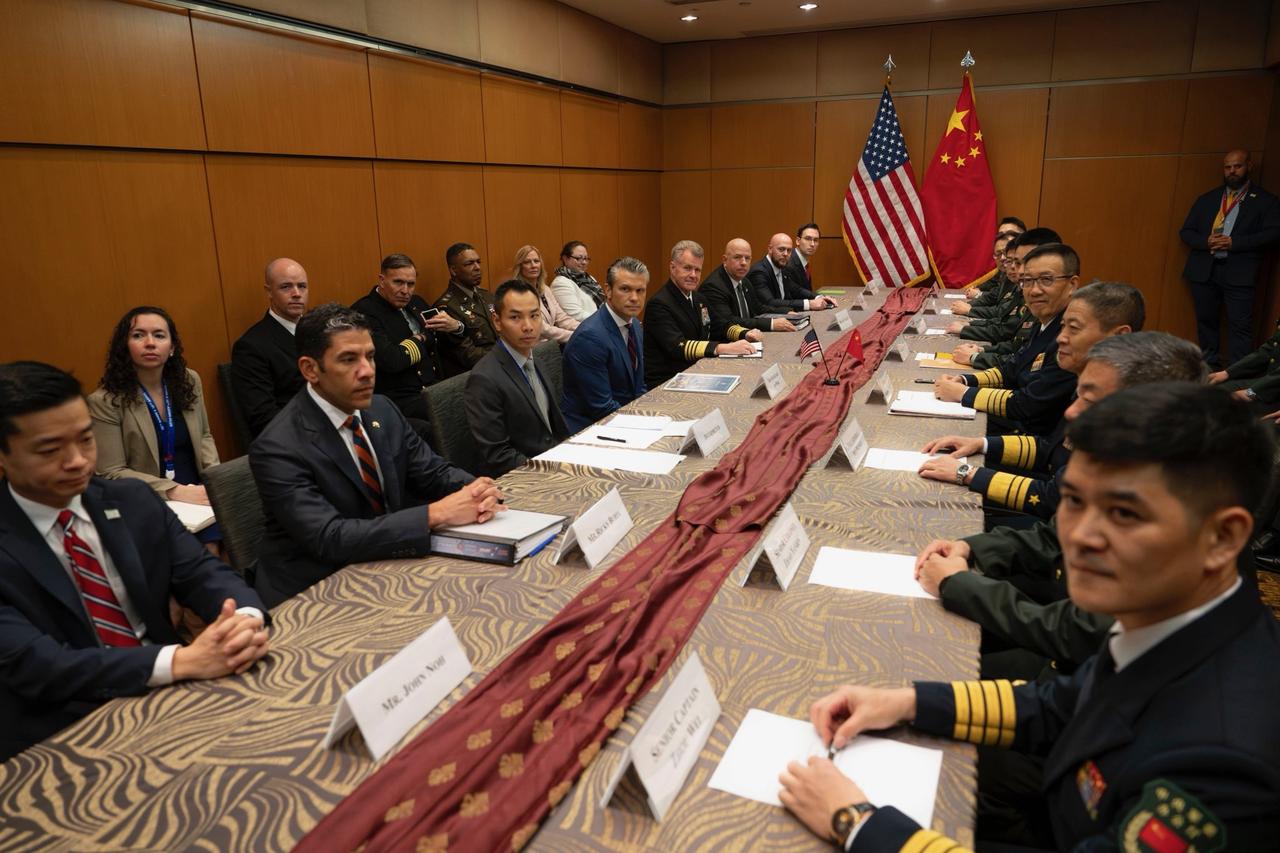

11月2日,美国的战争部长赫格塞斯刚刚在社交媒体上发了一篇文章,强调他刚刚与总统特朗普进行了一次通话,汇报了他与中国防长在马来西亚会晤的情况。有意思的是,赫格塞斯在文中不仅呼应了特朗普中美G2的想法,甚至还强调“中美关系从未如此之好”。那么如何看待赫格塞斯的这个说法呢? 这确实能看出美方执政团队在对华关系上形成了共识,一边喊着G2的框架,一边释放缓和信号,既想稳住与中国的互动,又想在竞争中占得先机,这种看似矛盾的操作,本质上是为了应对当前复杂的内外局势。 2025年10月吉隆坡经贸磋商后,美方宣布取消对华加征的10%分摊税,暂停实施针对中国50%股份的穿透性法案,还搁置了对中国海事物流造船业的301调查,这三项政策松绑被外界解读为“高挂免战牌”,但细究就会发现,这些让步都踩着美国的利益痛点。 美国消费者每年因对华关税多承担2800美元成本,关税带来的收入远抵不上民生负担,而中西部大豆种植户作为特朗普的传统票仓,正面临1600万吨库存压力,原因很简单,2025年中国已完全转向巴西和阿根廷采购大豆,让美国大豆对华出口量锐减至零,这种经济层面的反噬,迫使美方不得不暂时放缓对抗的脚步。 要判断现在是不是中美关系最好的时期,拿小布什执政的2001到2009年一对比,答案就很明显了,那时候美国刚帮中国加入世贸组织,中美贸易额从2001年的542.8亿美元一路飙升,到2007年就突破了3000亿美元,美国在华企业赚得盆满钵满,服务贸易顺差逐年扩大。 更关键的是,当时中国GDP仅占全球3.5%,不足美国的八分之一,美方完全没把中国当成真正的竞争对手,其关注重点全在阿富汗、伊拉克战争和全球反恐上,布什总统甚至亲自出席北京奥运开幕式,那种基于实力悬殊的信任与合作,现在根本复刻不了。 反观2025年的格局,中国GDP已经达到19.2万亿美元,占全球比重超过17%,按购买力平价计算更是达到35万亿美元,远超美国的28万亿国际元,制造业产值占全球30%以上,这种结构性的力量变化,让中美从过去的“老大与小弟”变成了真正的“双雄并立”,竞争的底色早就定了下来。 特朗普政府喊出的G2构想,更像是给竞争披上了一层合作的外衣,赫格塞斯的表态不过是这一构想的延伸,但双方的行动却很诚实,都在悄悄准备着“B计划”。 美方一边释放缓和信号,一边没停下对华科技遏制的脚步,2025年1月还在升级人工智能芯片出口管制,把全球国家分成不同圈层,对中国实施最严格的限制,试图通过“长臂管辖”阻断中国的技术获取渠道,哪怕这种做法让美国芯片企业怨声载道,甚至引发了行业与政府的公开争执。 而中国也早有准备,2025年10月出台稀土出口管理新规,对技术参数和用途实施分类管控,要知道美国90%的稀土依赖进口,而中国控制着全球85%以上的精炼产能,F-35战斗机每架都需要400公斤重稀土材料,这种精准反制直接冲击了美国军工与科技供应链,让美方不得不有所忌惮。 经贸领域的互动也能看出这种“表面缓和、内里竞争”的态势,2024年中美双边货物贸易额达到6882.8亿美元,是2001年的8倍多,看似合作密切,但美方对中国商品的平均关税仍在35%左右,2025年5月至9月期间,美方加征30%关税时,中国对美出口直接同比下降26.5%。 直到10月取消部分关税后,浙江义乌的玩具企业才摆脱了每批货20万美元的额外成本,11月接到的美国圣诞订单环比增长40%,宁德时代对美动力电池出口额也预计增长25%,这些数据足以说明,美方的“示好”本质上是利益驱动的政策调整,而非对中国的全面认可。 就连美国与澳大利亚签署的85亿美元矿产协议,试图分散稀土供应,也因为澳大利亚产量仅占全球5%,短期内根本撼动不了中国的主导地位,这种无法改变的实力差距,让中美之间的竞争只能是长期博弈,而非一时的妥协。 赫格塞斯口中的“从未如此之好”,更像是给紧绷的博弈按下了暂停键,而不是按下了终止键,美方的政策转向既受中期选举临近的影响,也源于自身经济和供应链的压力,特朗普政府需要通过缓和对华关系来稳住国内关键利益集团,同时为后续的竞争争取喘息空间。 而中国始终保持着清醒,在响应美方缓和信号的同时,并没有放松战略戒备,而是通过精细化的出口管理、产业链升级和多元贸易布局,不断增强自身的韧性。 这种情况下,中美关系很难回到小布什时期的状态,毕竟现在的中国已经具备了与美国平等对话和博弈的实力,双方都清楚,战略竞争的本质不会因为几句表态就改变,暂时的休兵只是为了更好地应对未来的挑战。 对于这样的局面,最稳妥的做法就是像中国一直以来所做的那样,不被表面的甜言蜜语迷惑,按照自己的节奏推进经济、军事和科技领域的发展,用实力守住自己的核心利益。