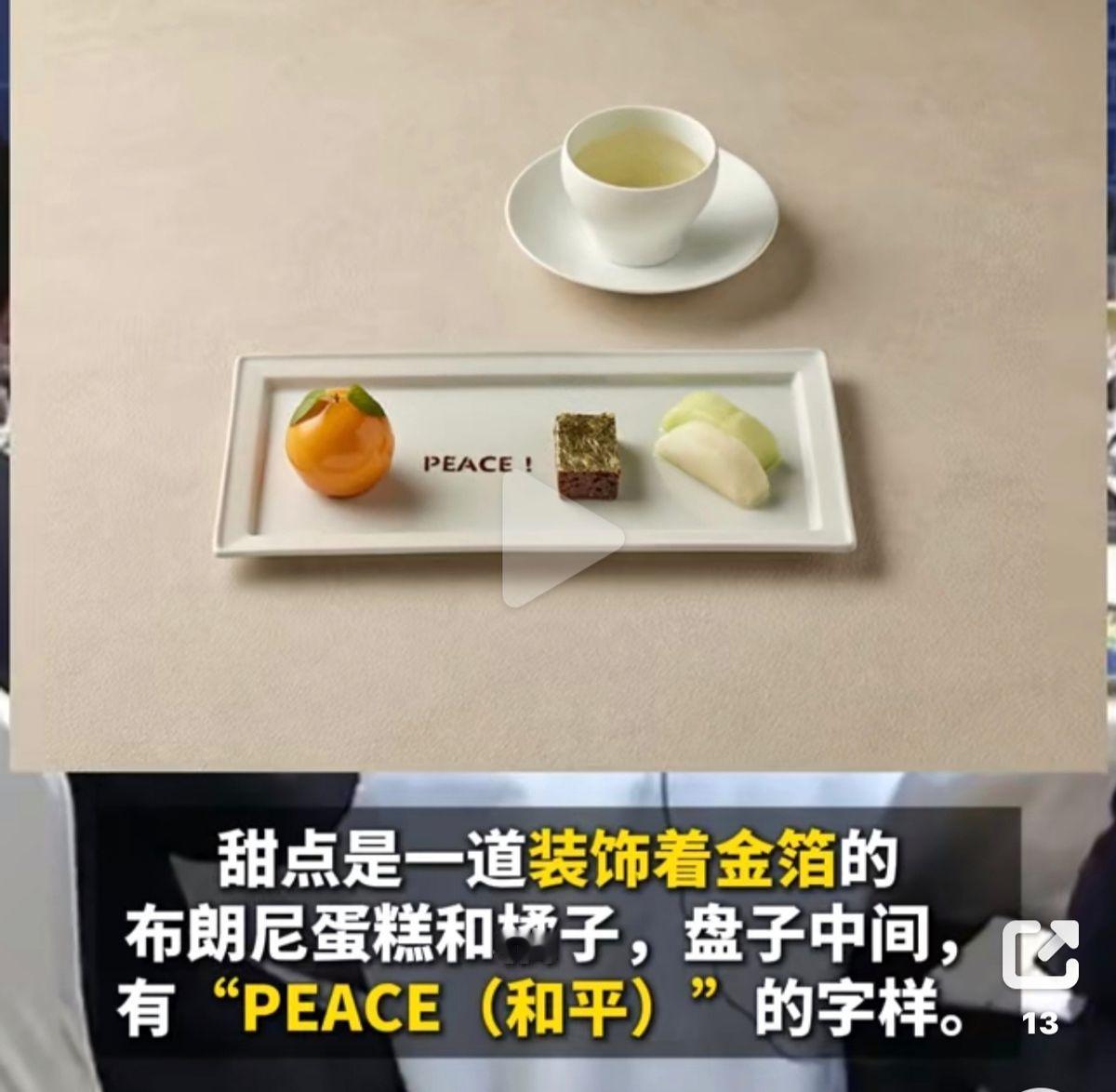

见完中方后,特朗普一分钟不多待,直接登机返美,外媒:他在韩国吃不饱 特朗普的“一分钟不多待”,本质是对“任务导向”外交的极致贯彻。 他早在29日就直白告知李在明“赴韩只为中方会晤”,这种不加掩饰的表态,已经打破了传统外交的委婉套路,也清晰划定了此次行程的唯一核心——中美之间的直接沟通。 对他而言,APEC峰会这类多边机制,向来是“美国优先”理念里的“冗余项”。 回顾其过往政治轨迹,他任内曾退出TPP、巴黎协定等多个多边框架,始终认为多边谈判效率低下、容易稀释美国利益,更偏爱双边一对一的博弈模式,能最大程度掌握话语权。 此次APEC聚焦亚太区域合作,与他当下专注中美关系、重塑经贸与安全议程的核心诉求不符,即便没有饮食不适,他也大概率会在核心会晤结束后即刻离场,“吃不饱”不过是让这场“功利性离场”多了个接地气的注脚,既避免了直接拒绝多边机制的外交尴尬,又符合他一贯“不拘小节”的公众人设。 而饮食上的“水土不服”,实则是他个人风格与政治人设的双重投射。 特朗普近1米9的身高、常年依赖高热量快餐的饮食习惯,早已不是私人生活细节,而是他塑造“平民化精英”形象的重要部分。 他刻意与传统政客的精致饮食划清界限,偏爱汉堡、可乐这类美国中下层民众日常的食物,本质是在向支持者传递“我与你们站在一起”的信号——拒绝精英圈层的“法式大餐”,拥抱普通人的“街头快餐”,这种人设塑造贯穿其政治生涯,从未动摇。 韩国接待方准备的传统料理,无论在分量、口味还是食材选择上,都与这种人设背后的饮食逻辑相悖:精致小份的餐食不符合他“吃饱吃够”的生理需求,泡菜、石锅拌饭等风味与他“拒绝复杂、追求直白口感”的饮食偏好冲突,更重要的是,这类带有强烈地域文化标签的餐食,无法成为他传递政治人设的载体。 他在酒店紧急点单芝士汉堡并强调“多给番茄酱”,看似是满足口腹之欲,实则是在陌生的外交环境中,通过熟悉的食物快速锚定自我人设,避免因融入当地饮食而模糊了自己的政治符号。 更深一层看,这场“饮食风波”还暗含着美韩关系的微妙张力。 特朗普对韩国的不满,早已体现在贸易逆差、军费分摊等多个议题上。 他任内曾多次施压韩国提高驻韩美军分摊费用,甚至威胁“若不满足要求就撤军”,即便2025年双方仍在相关议题上存在分歧,他对韩国的“索取大于合作”的态度并未改变。 在这种背景下,他对韩国饮食的“拒绝”,某种程度上也是对韩国整体合作姿态的隐性表达——连你的食物都无法让我满意,更别提在核心利益议题上达成我想要的共识。 他不愿花时间适应韩国的饮食与礼仪,本质上是不愿为美韩关系投入额外的“情感成本”,在他的外交逻辑里,韩国只是达成中美博弈目标的“临时场地”,而非需要深耕的合作伙伴,这种心理定位,让他从一开始就没有“留下来深入交流”的意愿,饮食上的不适不过是加速离场的催化剂。 此外,特朗普的行事风格向来以“直接高效”著称,厌恶繁文缛节与无效社交。 韩国作为东道主,必然会安排一系列欢迎、宴请、参观等配套活动,这些在传统外交中视为“增进互信”的环节,在他眼中都是“浪费时间”的冗余程序。 他更倾向于“谈事—完事—离场”的极简流程,不希望被无关事务分散注意力。 饮食上的不满,恰好给了他一个顺理成章的借口,无需面对东道主的挽留,也不用解释“为何拒绝多边活动”,既保持了自己“说一不二”的强势形象,又避免了外交场合的不必要纠缠。 这种将个人感受与政治目的绑定的做法,正是特朗普外交的典型特征——用看似随性的个人选择,服务于精准的政治诉求,既让外界觉得他“真实不装”,又能悄无声息地达成自己的外交目标。 说到底,“吃不饱”只是这场外交大戏的一个趣味插曲,真正驱动特朗普“一分钟不多待”的,是他根深蒂固的单边主义外交理念、贯穿始终的人设塑造需求、对美韩关系的定位认知,以及高效直接的行事风格。 饮食不适为他的功利性离场提供了最无争议的理由,既掩盖了其对多边机制的轻视,又强化了他“不拘小节”的公众形象,堪称一场“以小见大”的外交表达,让看似简单的行程选择,背后藏着多重政治与个人逻辑的交织。