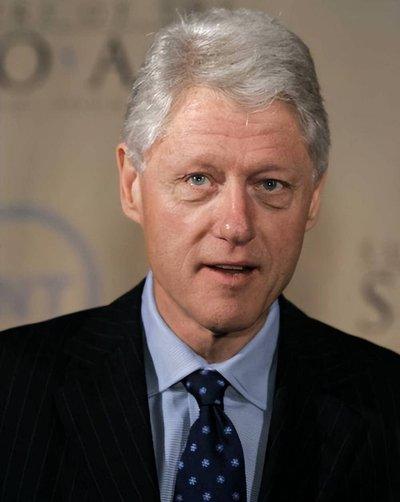

克林顿亲口承认:“当年拉中国入世是想用规则锁死中国,结果美国自己却爆了胎。”如今芯片围堵重演历史,欧洲港口堆满中国新能源车,数据证明围堵只会加速中国自研。 克林顿当年力推中国入世时,心里打的算盘其实一点都不复杂,对着国会喊“不批准就后悔20年”的背后,藏着用规则锁死中国的心思。 他那会儿琢磨着,让中国融入西方主导的贸易体系,既能打开这个巨大的市场,又能通过意识形态输出和规则约束,让中国永远停留在低端制造,成为美国的“加工厂”而非竞争对手。 可历史开了个大大的玩笑,2001年入世至今二十多年,中国不仅没被锁死,反而借着多边贸易的东风一路狂奔,2001年中国GDP还不足1.3万亿美元,到2023年已经冲到129.4万亿元,成为全球第二大经济体,而美国自己却陷入了制造业空心化的泥潭。 美国制造业曾经风光无限,1953年占GDP比重高达28.3%,可如今早没了当年的底气,2025年这一比例还在11%左右徘徊,中西部工业地带曾流失超50万个岗位,变成了“铁锈地带”,资本都跑去金融市场赚快钱,谁还愿意沉下心做实体,这“爆胎”爆得一点都不冤枉。 如今的芯片围堵,不过是当年的历史重演,只是换了个赛道。 美国从2018年就开始层层加码半导体管制,2025年8月更是直接堵上了外国在华晶圆厂的出口漏洞,连软件和设计工具都要限制。 欧洲也跟着凑热闹,27个成员国凑起芯片联盟,砸钱搞芯片法案2.0,想把全球市场份额从10%提到20%,日本则忙着和欧盟建供应链预警机制,三方联手想把中国排除在先进芯片产业链之外。 可他们忘了,中国从来不是那种会坐以待毙的角色。 面对封锁,中国一边用稀土当筹码,2025年10月推出升级版管制,含中重稀土0.1%以上的产品出口都要许可,军用或高端芯片相关的直接严格审查,要知道美国军方75%的武器部件都依赖中国稀土;一边沉下心搞自研,清华大学突破光刻胶技术,国家砸430亿支持EUV开发,13.5纳米波长的实验平台已经面世。 中芯国际的7纳米工艺早已量产,华为麒麟9000系列芯片强势回归,2025年芯片自给率已经爬到30%左右,上半年进口额就大降3500亿,央企更是带头替换国产芯片,中国联通的数据中心都用上了华为昇腾、寒武纪的产品,曾经被卡脖子的领域,如今正一步步被撕开缺口。 芯片围堵没见成效,新能源车领域又上演了同样的戏码。 欧洲原本想通过反补贴调查、碳足迹法规筑起高墙,可鹿特丹、汉堡等港口的堆场上,中国新能源车早就堆成了小山。 普华永道的预测一点都不含糊,2025年欧洲从中国进口的汽车将超过80万辆,其中绝大部分是纯电动车,中国品牌在欧洲的市场份额也会从3.8%涨到7.9%。 国际咨询机构高德纳的数据更能说明问题,2025年全球电动汽车保有量会达到8500万辆,中国就占了58%,比欧洲和北美加起来还多。 中国车企根本没被贸易壁垒吓住,比亚迪直接在匈牙利建了欧洲首个生产基地,上汽、长城也在忙着选址布局,用本土化生产绕开那些刻意设置的障碍。 欧洲消费者用脚投票,毕竟中国新能源车不仅性价比高,电池技术和智能配置还更对胃口,那些想通过围堵保护本土产业的做法,最后只变成了自己给自己添堵。 其实仔细想想,围堵之所以总是失灵,核心在于美国和欧洲误判了两个关键。 一是中国的市场韧性,14亿人的庞大内需让企业有足够的资金和空间搞研发,就算海外市场受限,本土市场也能撑起产业升级;二是中国的制度优势,从“中国制造2025”到信创产业政策,从芯片基金到新能源补贴,政策能精准发力支持关键领域,2027年央企信息化系统100%信创化的目标,更是给国产替代按下了加速键。 美国和欧洲总想着用技术和规则制造差距,却忘了技术进步的本质是积累而非垄断,中国企业在封锁中学会了自己造光刻机、自己研发芯片、自己搭建产业链,这种在压力下成长起来的能力,远比依赖外部供应更靠谱。 就像当年入世后中国从“世界工厂”变成“制造强国”,如今芯片和新能源车的突破,不过是历史的又一次验证——试图用围堵阻挡一个国家的发展,最后只会倒逼它跑得更快,而那些发起围堵的一方,反而会因为失去市场、错失合作机会,慢慢陷入被动。 中国从来不是要打破规则,而是在别人制定的规则里跑出了自己的速度,当规则变成枷锁时,就自己搭建新的赛道,这大概就是围堵者最不想看到,却又不得不面对的现实。