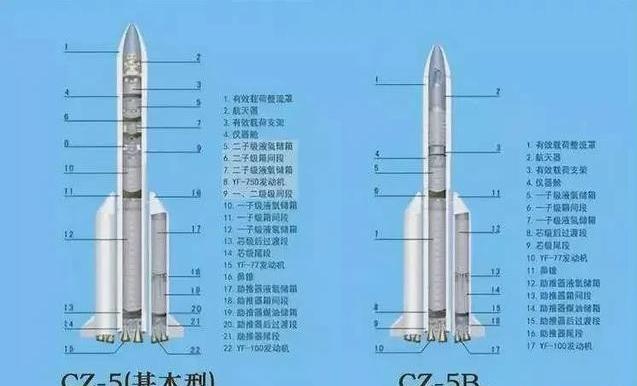

外媒:星舰一旦成功,将彻底终结中国卫星发射海外订单。星舰成功意味着什么?会对中国海外卫星发射订单产生多大影响? 其实星舰不是突然冒出来的怪物,早从2002年马斯克把PayPal卖了,揣着1.65亿美元一头扎进航天圈开始,这事儿就埋下种子了,折腾了二十多年,现在才算刚摸着点门道。 先说说星舰要是真能稳定跑起来,到底意味着啥。最直接的就是运力和成本都要变天。这玩意儿总高123米,能装1500吨燃料,近地轨道能扛100多吨东西,比现在主流火箭能多带好几倍货。 更关键的是能重复用,超重型助推器用完能收回来再用,星舰飞船还能精准落到印度洋里。按马斯克说的,等成熟了发射成本还能再往下压一大块。要知道现在普通火箭每公斤发射成本得1万到2万美元,SpaceX的猎鹰9号靠回收已经压到2000美元了,星舰要是成了,那成本怕是还得降。 这对航天圈的影响确实不小。NASA现在把重返月球的希望都放它身上了,想把星舰改成月球着陆器,还得靠它当太空里的加油站。SpaceX自己的星链卫星也等着用它发射呢,毕竟新一代星链卫星更沉,猎鹰9号现在带着都费劲,星舰一次能塞几十颗上去。要是这盘棋真下成了,美国在重型运载和低轨道卫星星座这两块的优势,确实会更明显。 可要说这就能把中国的海外发射订单抢光,那真是想多了。先不说星舰现在还没到能赚钱的份上,今年它发射了5次,3次失败2次成了,刚完事的第11次试飞才算真正成功,但最关键的在太空里加燃料的技术还没试明白呢。 明年要上第三代星舰,又是改燃料管道又是换发动机,能不能避开前两代掉的坑还不好说。连NASA都急得跳脚,说它进度慢,搞不好会让重返月球的任务推迟好几年,更别提大规模接商业订单了。 再说中国航天也不是等着挨打的主儿啊。今年6月咱们刚搞定了重复使用火箭的10公里垂直起降试验,用的还是液氧甲烷发动机,这东西烧完就剩水和二氧化碳,发动机基本不用怎么清理就能再用,比猎鹰9号用的液氧煤油发动机维护起来省事儿多了。 航天科技集团更早之前就亮出了10米级重型火箭的设计,近地轨道运力至少100吨,跟星舰对着干都不怵,还搞了模块化设计,能根据任务随便组合,2025年就要搞4米级火箭的首飞了。 更重要的是,卫星发射这生意不是只看便宜。中国长征火箭的成功率在那儿摆着,这么多年没出几次错,对客户来讲,靠谱可比便宜重要多了。而且市场本来就分着层呢,星舰适合发那种大载荷的东西,或者一次性发一大堆星链卫星,但很多国家就几颗小卫星要发射,找咱们的快舟、捷龙火箭,几天就能准备好发射,比等着星舰的发射时间划算多了。 比如“一带一路”沿线的国家,不少都跟中国签了长期合作,这里面不光是信得过咱们的技术,还有战略上的配合,不是马斯克降点价就能抢走的。 还有个外媒没提的点,SpaceX的发射业务带着明显的美国味儿,不少敏感国家,或者卫星涉及关键技术的,根本没法找它发射。中国就没这限制,只要合规合法都能接,这两年咱们的海外订单稳中有涨,就是最好的证明。 就算退一步说,星舰真把成本压下来了,中国的可回收火箭也能跟上,到时候拼的还是综合服务,咱们有全产业链的优势,从造卫星到发射,再到建地面站,能打包一站式搞定,这可不是SpaceX能比的。 说到底,星舰的进展确实得重视,它走的可重复使用这条路咱们也在跟着追,甚至在发动机技术上还有自己的小妙招。但要说它能让中国的海外发射订单彻底完蛋,那也太看得起它了。 航天领域的竞争是长跑,不是百米冲刺,星舰现在还在磨合调试,中国的重型火箭已经在赶路了,再加上咱们在可靠性、服务和市场分层上的优势,真到了正面较劲的时候,谁输谁赢还说不定呢。外媒与其瞎操心中国的订单,不如看看星舰明年的第三代试飞能不能少出点问题。