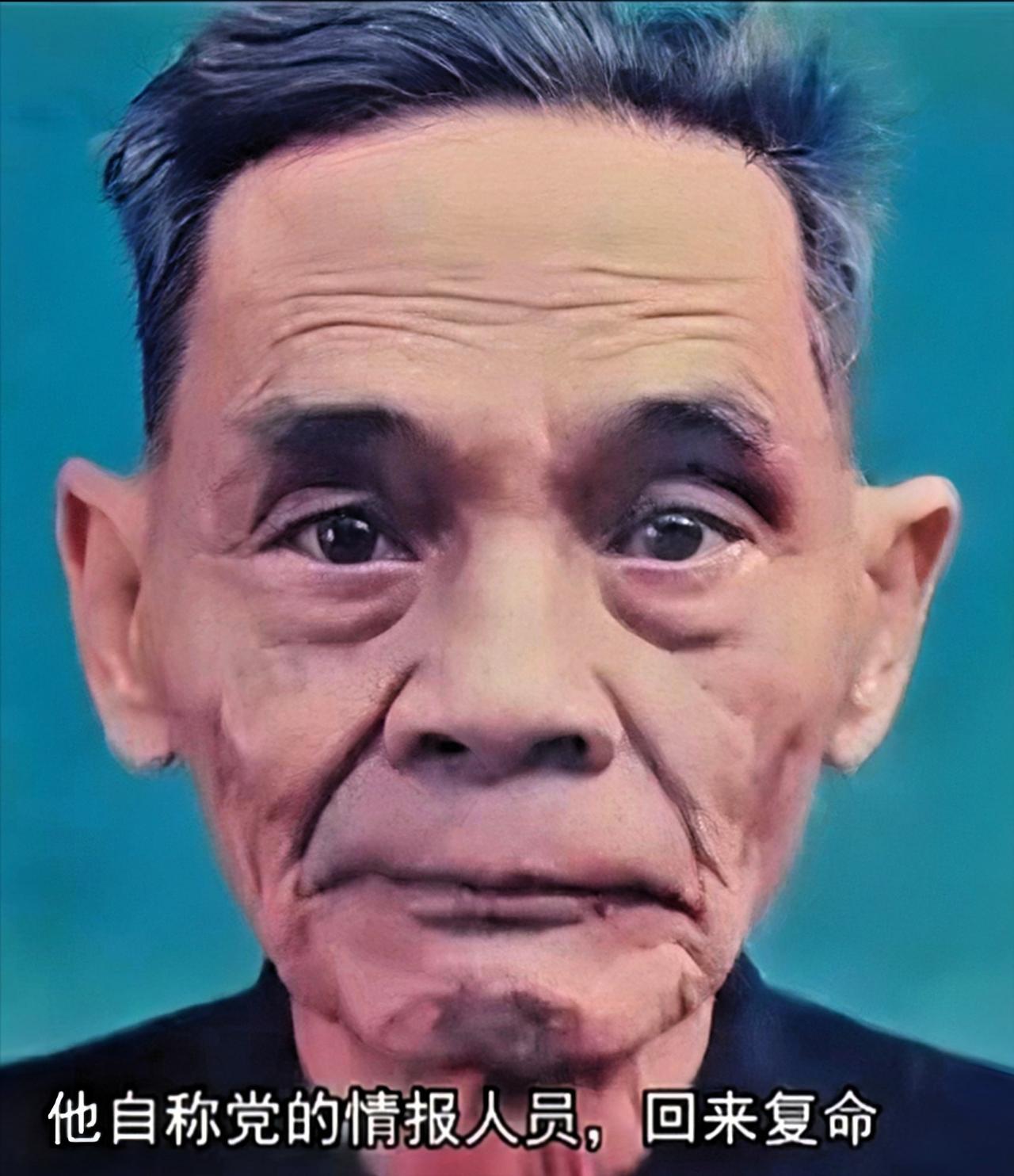

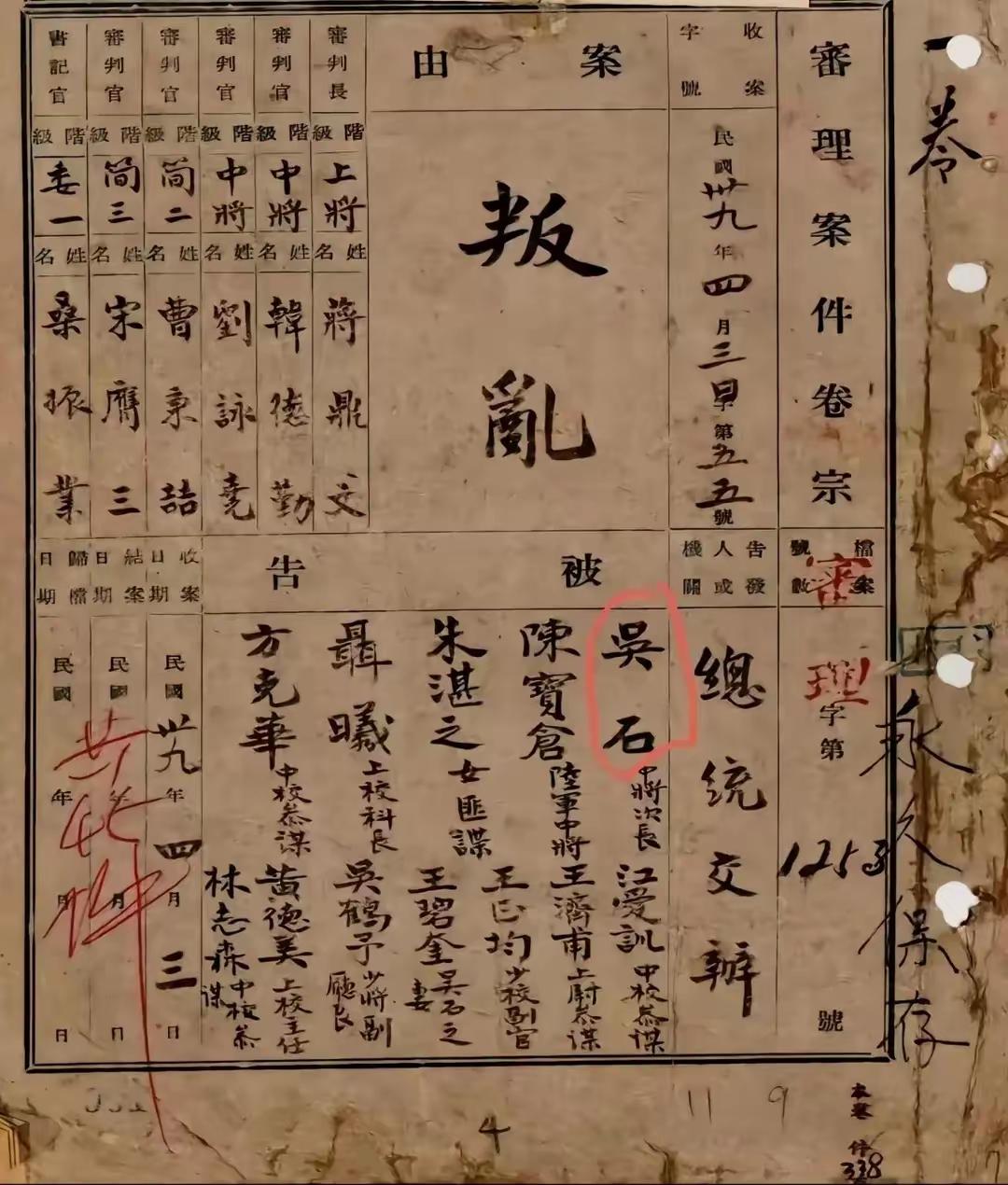

吴石案最后一位红色特工,逃过大追捕后,继续潜伏在台湾38年之久,他就是台中工委副书记谢汉光。 1950年吴石案爆发,台湾白色恐怖笼罩,1100余名地下党员遭处决。台中工委副书记谢汉光从地毯式搜捕中逃脱,以农民身份潜伏38年,1988年重返大陆。他的幸存并非侥幸,而是智慧与坚守的有力诠释。 1949年后,1500余名中共干部秘密入台,计划配合解放行动。时任台湾省工委书记蔡孝乾叛变,导致整个地下组织彻底崩塌——这位长征老兵一周内全盘招供,交出所有人员名单,吴石等核心成员相继被捕。 谢汉光能存活,关键在于“快”与“藏”。案发时他刚送出一份军事布防情报,得知同事被捕后,立即销毁密码本和文件,借着晨雾潜入嘉义深山。 这一步至关重要:当时军警搜捕存在“72小时黄金期”,先抓捕核心成员再扩大搜捕范围,他抢在封锁圈形成前脱离市区。 他在深山找到一户同情地下党的山民,谎称家乡遭灾逃难,凭借“肯下力、嘴严实”的特质获得收留。 为彻底融入当地,他学习台语、种植槟榔、编织竹篮,甚至模仿当地农民的走路姿势,将“台中工委副书记”的身份隐藏得严丝合缝。 这种贴近群众的生存智慧,正是当时最有效的伪装。50年代台湾推行“联保制度”,一家藏匿陌生人即全村连坐。 谢汉光未被揭发,反而通过帮邻里修理农具、代写信件赢得信任,甚至有人协助其办理了假身份证,使其能在山下集市买卖农产品。 1953年秋,他在集市售卖槟榔时,遭遇军警临时盘查,对方紧盯其外省口音追问籍贯。谢汉光镇定地以“早年随父辈迁台,乡音未改”回应,还主动递上槟榔闲聊农事,一旁相熟的村民也帮着佐证,最终顺利脱身。 这次险情让他更注重细节,此后刻意在言行中融入当地俚语,连挑担卖货的步态都练得与本地农民别无二致。 潜伏的38年里,谢汉光并未停滞行动。他暗中记录台湾农业数据、民生状况,甚至留意美军驻台部队的布防变化。 但他始终未与组织联系,此举并非背叛,而是对蔡孝乾叛变教训的吸取——联络网因叛变彻底损毁,贸然联系只会重蹈覆辙。这种克制,是成熟特工专业素养的体现。 外界对谢汉光存在一个常见误读:将其视为“孤独的潜伏者”。事实上,当时逃脱的400余名地下党员中,有十余人与他保持“暗线联系”。 他们约定“不碰面、不通信,通过集市暗号传递平安”,例如在槟榔摊悬挂特定数量的红绳,这种无声的坚守,成为彼此生存的精神支撑。 1988年两岸开放探亲,谢汉光以“返乡探母”名义申请离台,台湾当局未能识破这位“老农民”的真实身份。 回到广东老家后,他拿出藏在竹椅夹层里的党员证,因年代久远、证人稀缺,身份确认耗时6年。2000年,即身份确认后的第二年,谢汉光安详离世。 从历史维度分析,谢汉光的价值远超“幸存者”本身。他的经历印证了台湾地下党失败的关键:并非输于勇气,而是败于组织漏洞。 蔡孝乾作为最高负责人,随身携带人员名单,这一低级失误导致无数人牺牲;而谢汉光“不留痕迹、融入群众”的策略,正是对这类漏洞的精准规避。 对比同时期的潜伏事迹,谢汉光的传奇更具现实意义,他没有吴石的高官身份,无“飞檐走壁”的特技,凭借的正是“将自身融入普通人”的清醒认知。 白色恐怖最严重的50年代,台湾当局悬赏重金抓捕他,却未掌握其近照——这正是其潜伏最为成功的佐证。 如今提及吴石案,人们多聚焦于吴石等牺牲者的悲壮,但忽略了谢汉光这类“活下来的英雄”。他用38年的坚守证明:隐秘战线的胜利,既需要“舍生取义”的勇气,更需要“藏于无形”的智慧。那些未载入史册的日常隐忍,亦是革命胜利的重要基石。 谢汉光的故事还纠正了一个认知偏差:并非所有特工皆有“高光时刻”。多数情况下,他们的使命在于“活着等待”——等待局势变化,等待身份揭晓,等待返乡之日。这种于无声处的坚守,比瞬间的壮烈更显漫长珍贵,更能彰显“信仰”的重量。 参考资料:寻踪台湾隐蔽战线上的中共英雄——人民网 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。