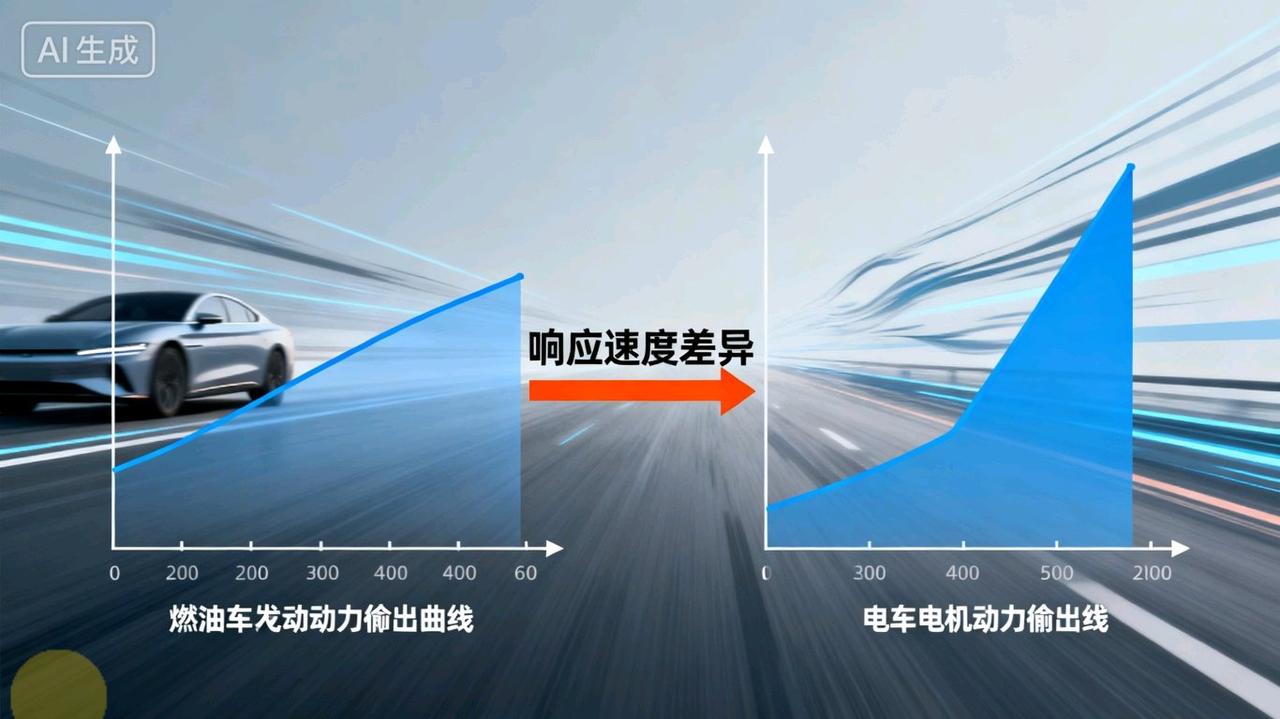

38%车主遭"电车眩晕"!通勤路上的晕车魔咒,真不是体质问题? 综艺里董璇抱着塑料袋干呕的画面还没淡出,身边越来越多朋友吐槽:"坐燃油车通勤十年没事,换电车后每次下车都头晕半天" 。新能源车的普及,意外带火了"通勤晕车族",数据显示高达38%的电动车用户受此困扰,家庭乘客更是重灾区 。这究竟是体质问题,还是电车藏着"眩晕密码"? 医学上的晕动症,本质是感官信号的"内战"。眼睛看到车内静止的座椅,传递"静止"信号;前庭系统感知车辆运动,传递"移动"信号,两者冲突便引发头晕恶心 。而电车的技术特性,恰好把这场"内战"推向了高潮。 电机的瞬时爆发力是首要元凶。燃油车发动机需要吸气、压缩等步骤,动力输出有缓冲期,加速平缓易适应;电车电机扭矩响应速度是燃油机的1/10,脚踩电门瞬间爆发的推背感,会让前庭系统突然接收到强烈运动信号,视觉系统却来不及反应,信号冲突瞬间升级 。更棘手的是动能回收系统,松电门时的拖拽感如同突然刹车,反复刺激下肠胃难免翻江倒海。 "过分安静"反而成了隐患。燃油车的发动机噪音是天然的"速度提示器",噪音变大意味着加速,变小则是减速,帮大脑协调感官信息 。电车电机运转只有微弱高频电流声,模拟的发动机噪音与实际行驶状态匹配度低,大脑没了熟悉的参考信号,更难统一感官信息 。加上电池布局改变车身重心,过弯时的细微晃动进一步干扰平衡判断 ,眩晕感自然找上门。 并非所有人都会中招。前庭系统敏感者、老人和儿童更易晕车,疲劳或空腹状态会加重不适 。但普通人也能通过技巧破解魔咒:司机起步要"踩棉花糖"般轻柔,提前200米滑行减速;乘客选驾驶位正后方座位,调110-120度微躺姿势,能降低37%晕车概率 。车辆设置也有门道,动能回收调至低档,开启外循环保持空气流通,都能缓解不适。 新能源车的"眩晕bug",本质是技术进步与人体适应的暂时错位。车企已在优化调校,我们也能靠技巧规避不适。毕竟通勤路上的幸福感,不该被晕车打败。下次再遇电车眩晕,别先怪体质,试试这些方法——毕竟顺畅抵达的快乐,才该是通勤的主旋律。