南宋嘉定二年,杭州净慈寺的禅房内,60 岁的道济禅师躺在简陋的木床上,气息渐弱。围在床边的弟子们正等待师父留下最后的禅语,老人浑浊的目光扫过众人,气若游丝地交代:“僧衣……补丁最多那件,留给张樵夫……他上山砍柴……荆棘多……” “草药……最下层那包……是治小儿夜啼的……给……给赵铁匠家……” 每一句破碎的交代,都是一个穷苦人的名字,一段不为人知的牵挂。这一刻,所有 “颠僧”、“疯丐” 的标签轰然倒塌,弟子们匍匐在地,泣不成声——他们终于懂得,真正的活佛,从不在云端,而在人间,在每一件破僧衣和每一包救人的草药里。

道济禅师,正是家喻户晓的 “济公”原型。然而,历史中的他,绝非仅是那个 “鞋儿破,帽儿破” 的疯癫和尚。撕开影视剧的滤镜,你会看到一个在纷扰尘世中始终保持清醒理智的智者,他的生存智慧,堪称一位不折不扣的 “人间清醒”。

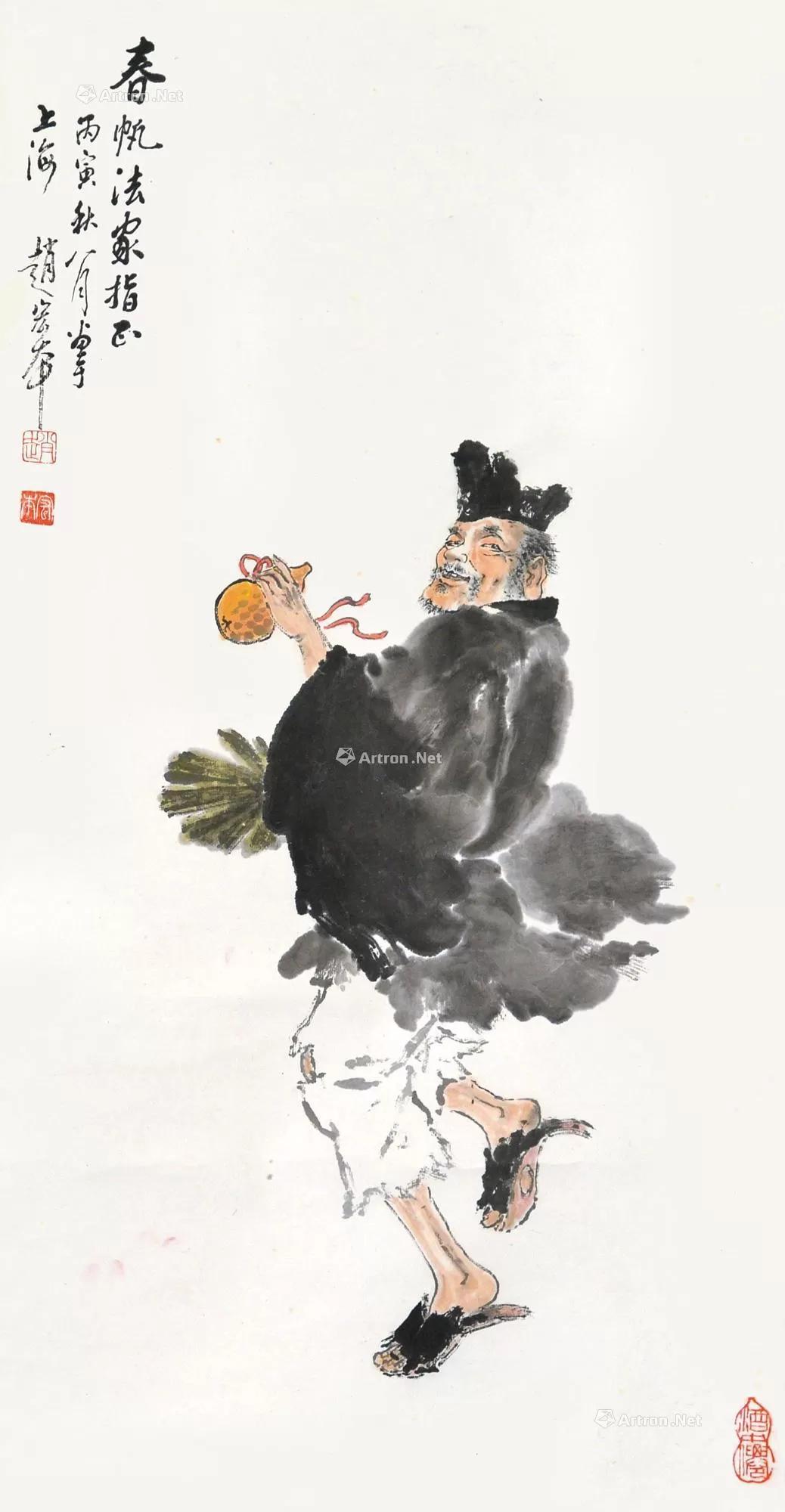

影视里,他左手酒葫芦,右手狗肉腿,活得逍遥不羁。“酒肉穿肠过,佛祖心中坐”,仿佛是他一生的注脚。然而,翻开《湖隐方圆叟舍利铭》才发现,真实的道济,根本不是个“吃货和尚”。

史料里写他“暑寒无完衣,予之,寻付酒家保”。——别人送他衣裳,他转手就抵了酒钱,却从未提过他吃肉。他口中的“酒”,更像是一种伪装。

道济生活的南宋,寺庙被权贵压榨,僧人要么依附官府,要么守着清规戒律却不管民间疾苦。他故意穿破衣、喝米酒、言行疯癫,其实是在 “自污”—— 用看似离经叛道的方式,跳出世俗对僧人的刻板要求。

有个故事尤为耐人寻味:净慈寺的僧人告状,说道济 “蘸大蒜吃狗肉”,要求方丈将其赶走。方丈慧远却笑着说:“佛门之大,岂不容一颠僧?”后来人们发现,所谓的 “狗肉”,其实是用面团做的假肉,蘸大蒜是为了掩饰给穷人治病时沾染的草药味。他表面上打破戒律,实则比谁都坚守禅门本心 —— 禅宗讲究 “明心见性”,他用这种方式告诉世人:修行不在穿衣吃饭,而在心里有佛。

关于他的故事,在民间不断流传、演变,渐渐被赋予温暖的光环—— “道济井中求木”正是这样一个经典传说,它承载着百姓对这位 “平民圣僧”的喜爱与想象。

嘉泰四年,净慈寺被大火烧毁,其他僧人都四处化缘,求权贵捐款,道济却每天在酒馆喝酒,醉醺醺地说:“木材已经在路上了。” 众人以为他疯了,没想到几天后,钱塘江里漂来大量木材,却被礁石挡住进不了寺。就在大家发愁时,道济跑到寺里的醒心井旁,大喊一声:“木头快出来!” 只见一根根木材从井里冒出来,正好够重建大殿。

这看似是法术,民间却另有一套 “接地气”的解释:道济并非呼风唤雨,而是展现了惊人的洞察力与运筹智慧。他早先已算准长江汛期水势,也知有木材商曾欠下寺内香火钱,便提前请对方将木材扎成木排,沿江漂下。待木排被礁石阻挡,他又利用醒心井与钱塘江之间的地下暗流,引导木材“逆流而上”,从井中取出。

如此一来,没有神通,却比神通更令人称奇——这正符合百姓心中济公的智慧形象:真正的“神通”,不是飞天遁地,而是看透规律、顺势而为。

三、没有 “法术神通”?他的 “智慧” 比影视特效更厉害影视里的济公,扇一扇破蒲扇就能降妖除魔,挥一挥衣袖即可起死回生。然而真实的道济,根本没有超能力 —— 他救人靠的不是法术,而是实打实的智慧和医术。

有一次,宰相之子得了怪病,卧床不起,御医都束手无策。道济被请去看病,既没开药方,也没施法术,反而用朱砂混着白面搓成丸子,让公子“伸腿瞪眼” 大口吞下。众人都以为他在胡闹,没想到公子吃后,吐出一口黑痰,病居然好了。后来道济才说,公子是因为长期压抑,心结难解,红色的丸子用来转移注意力,“伸腿瞪眼” 的动作是为了理气舒郁。这看似荒诞的治疗,其实是一场精心设计的心理疗愈。

历史上的道济,其实是个“万人迷”—— 他走到哪里,就把温暖带到哪里,用实际行动诠释 “慈悲不是口号,是伸手帮一把”。

有一次,道济路过一个村庄,看到村民因为旱灾颗粒无收,官府不仅不赈灾,还催缴赋税。他没有直接对抗官府,反而跑到县衙门口 “疯疯癫癫”地唱:“天干旱,地冒烟,官老爷吃肉,百姓饿断肠。若要雨下来,先开粮仓门。” 县令本来想赶他走,没想到围观的百姓越来越多,跟着一起唱。县令怕激起民变,只好开仓放粮。道济用一场 “疯癫的表演”,既救了百姓,又没让官府难堪 —— 这就是他的智慧:不硬碰硬,而是顺着人性解决问题。

最让人感动的是他对老弱病残的照顾。史料记载他“勇为老病僧办药石”,不管是寺庙里生病的僧人,还是路边乞讨的乞丐,他都随身携带草药,免费治病。

道济用 800 年前的行动告诉我们:真正的善良,不是轰轰烈烈的壮举,而是力所能及的帮助。帮迷路的人指个路,给困境中的人说句鼓励的话,为需要的人搭把手 —— 这些看似微小的举动,就是最珍贵的慈悲。

既然真实的道济是这样一位智慧、慈悲的高僧,为什么影视作品要把他塑造成 “酒肉和尚”“法术大师”?

其实不是影视故意“造谣”,而是我们需要这样的形象。南宋以来,社会动荡,百姓受够了权贵的压迫和虚伪的礼教,他们渴望一个 “打破规则” 的英雄 —— 既不用装模作样,又能替天行道。道济的 “疯癫”正好满足了这种需求,人们把自己的期待加在他身上,慢慢就形成了“济公活佛”的传说。

到了现代,影视化改编更是放大了这种特质。我们生活在压力山大的社会,渴望像济公一样 “逍遥自在”,不用被房贷、工作、人情世故束缚;我们希望有“法术”能解决难题,不用面对现实的无奈;我们期待“除暴安良”的爽快,不用忍受不公。所以影视里的济公,其实是我们内心渴望的投射 —— 他活成了我们想活却不敢活的样子。

不管是历史上的道济禅师,还是影视里的济公,核心都是 “济世救人、惩恶扬善”。我们喜欢济公,本质上是喜欢他身上的通透、智慧和善良 。

道济禅师用他 “颠狂” 的一生告诉我们:真正的修行,是入世而超然;真正的慈悲,是渡人亦渡己;真正的智慧,是看似不羁,却从未偏离本心。

下次当你再听到 “鞋儿破,帽儿破” ,不妨想一想——那个摇扇大笑的和尚,或许不是神话,而是一种活法的象征:形骸放浪,心若明月;身在红尘,心在世外。