前言

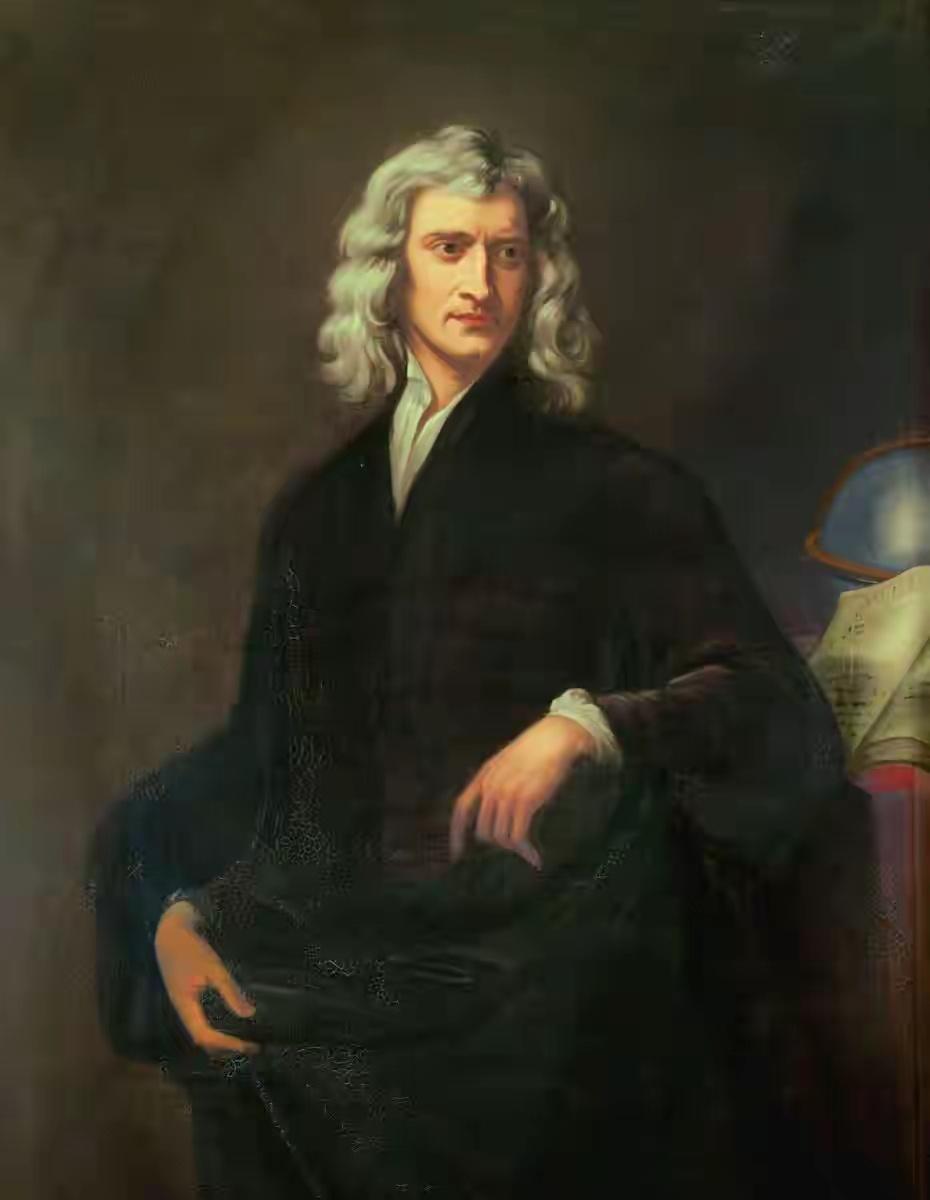

在经典物理的直觉世界里,电子围绕原子核运动的画面看似就像地球绕着太阳——轨道稳定,周而复始。然而,这种类比一旦放到真实的物理方程中,便迅速崩塌。按照经典电磁学,任何带电粒子在做加速运动时都会不断辐射电磁波,这意味着电子在围绕原子核旋转时,应持续丢失能量。能量的流失会导致轨道半径逐渐缩小,最终螺旋式坠入原子核之中。按这种推论,原子应在极短时间内自我坍塌,物质世界瞬间瓦解——可事实显然没有这样上演。现实稳固到足以支撑亿万年的星球和生命,这与经典物理得出的灾难性结论形成了尖锐的冲突。

正文

一、经典物理的困境:电子为何没有“掉进去”?

这种冲突在20世纪初的科学界掀起巨大动荡。实验与观测一再证明,电子并没有像经典理论预测的那样掉进原子核,原子结构竟能长久维持稳定。这一违背物理常识的结果逼迫科学家重新检视微观世界的运行规则。人们意识到,宏观世界的经验公式,在微观领域竟完全失效——这里的粒子似乎拒绝遵守牛顿与麦克斯韦的定律。为了解释这种“顽固的稳定性”,波尔等人提出了新的模型:电子只能存在于特定的离散轨道上,能量状态被量化,跨越轨道不是连续坠落,而是突然跃迁,这为量子力学的诞生埋下了火种。

地球围绕太阳受引力作用而稳定旋转,背后是经典力学的优雅方程;电子绕着原子核却依靠完全不同的“量子规则”维持存在。微观与宏观的行为分裂,将物理学的疆界硬生生撕开一道裂口——经典的确定性,在原子尺度化为虚无,取而代之的是概率、跃迁和波粒二象性。

二、量子力学的革命:电子云与不确定性

经典物理的轨道逻辑,被量子力学毫不留情地拆碎。在微观世界里,电子拒绝扮演地球绕太阳的优雅角色,它并不沿着固定轨道高速旋转,而是沉浸在一片由概率构筑的模糊领域中——这片领域就是所谓的电子云。量子力学告诉人类,位置与速度无法同时被精确确定,这便是海森堡不确定性原理的冷酷宣判。试图捕捉电子,就像要精准锁定一团变幻莫测的雾气:越想看清它的位置,速度信息就越模糊;越精确测量它的动能,它的空间坐标就会迅速失真。电子并非“在某处”,而是“有可能在无数处”,这一说法在直觉中几乎是荒谬,却是微观世界的根本规则。

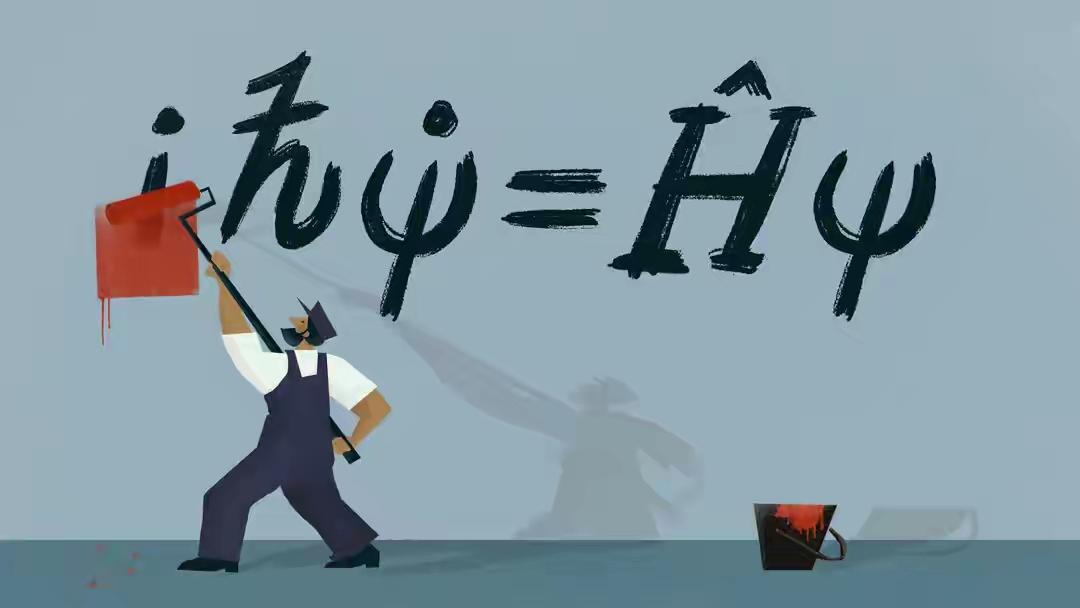

薛定谔方程,是这一颠覆性逻辑的数学心脏。它不提供电子明确的“路线图”,而是生成一个随时间流动变化的波函数——这个波函数并不告诉电子在哪,而是给出它在各个位置出现的概率。于是,电子的存在被重新定义为一种概率分布的云状实体,其形态由原子核的作用和量子状态共同塑造。在氢原子最基本的状态中,电子云呈现球形,而在能量更高的状态里,电子云会拉伸、分裂,形成仿佛交织着空间纹理的复杂几何。这些形态并非艺术家的想象,而是数学在原子尺度的真实刻画。最令人震撼的是,这片云本质上是一种抽象的波动,而非有形的物质,却主宰着原子与分子的稳定结构,从化学反应到生命构成,全依赖于它的幽灵般“存在”。

这引出了量子世界中最富挑衅性的提问:电子到底在哪里? 如果它无时无刻不在众多位置的概率中叠加,那么在测量的一瞬间出现的位置,是它“真正的家”还是只是一次偶然的投影?量子力学对这种质疑并不妥协——它只承认结果的统计意义,而非单一的真实位置。这种哲学性的不确定性,彻底撕裂了经典物理的绝对确定性世界观,也让“现实”本身蒙上漂浮的阴影。电子云的概念不仅重建了原子模型,更为人类打开通向不可思议的大门:在量子领域,时间与空间的概念都可能失效,而概率与波动才是描绘世界的真正语言。

三、虚空中的热闹:量子涨落如何影响电子?

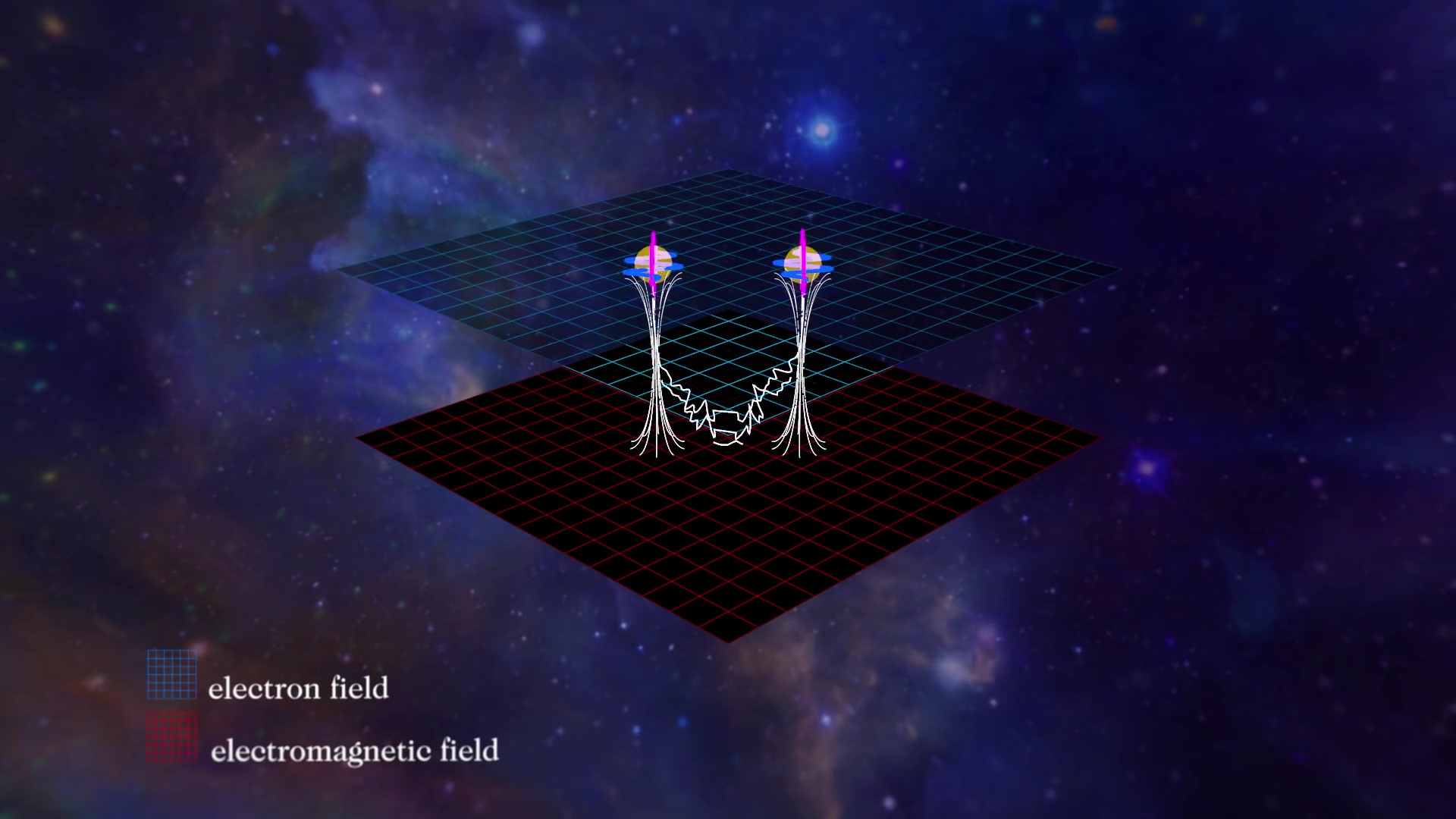

在经典直觉里,原子核与电子之间那片区域似乎什么都没有,是一片纯粹的“空旷”。然而,量子理论冷酷地否定了这种想象——在显微镜般的凝视下,那片所谓的“虚空”并非平静死寂,而是充斥着如同沸水般翻滚的量子涨落。虚粒子在毫无预兆的瞬间“无中生有”,又在极短的时间内自我湮灭,仿佛宇宙在最低的能量状态下依然无法忍受静止。这就是真空零点能的本质:即使把系统冷却到绝对零度,微观尺度下的场也依然在激烈波动。这样一来,原子“内部的虚空”反而成了最喧嚣的战场,电子如同在风暴中心漂浮,而非在平静的空气中绕行。

这些量子涨落并不只是孤立的热闹,它们对电子的能量状态施加着难以忽视的影响。虚粒子的出现与消失产生瞬时的电磁扰动,犹如无形的指尖不断拨动电子的概率波,使其轨道能级发生轻微的偏移,有时甚至触发那看似突兀的跃迁。一个电子原本稳定地处于某个能级,却因为一次随机的量子扰动,被迫吸收或释放能量,跨越到另一条允许的量子轨道。这种过程,让原子发光、吸收光子,甚至推动分子间的化学反应。换句话说,生命的化学基础,可能都源自这种令人震惊的“虚空的躁动”。更令人不安的是,这种涨落现象在观测前完全不可预知,精确性在量子场中被彻底牺牲,只剩下概率和统计的语言来描述这股永不停息的暗流。

这种“无中生有”的景象更是直击物理学的自我逻辑。能量守恒定律曾被认为是自然界最铁定的誓言,可在量子尺度,它似乎会被“短期违约”:真空中凭空跃出的虚粒子对能量的借用没有预付款,只靠极短的寿命在清算前偿还,这种近乎作弊的机制,却在量子世界中被容许并屡次验证。于是,“空”不再是空,稳定也并不意味着静止,世界的根基在微观上充满了不可预测的涌动。这种微观的无序与宏观的稳定之间的巨大张力,不仅挑战着人类对物理定律的理解,也逼迫科学去思考一个更疯狂的可能性:如果虚空中的涨落能主宰电子的一切,它们是否也在更大的尺度上,编织整个宇宙的命运?这个问题,如同裂缝一般,引向一个更具颠覆性的议题——量子与宇宙结构的隐秘关联,或许才是揭开现实本质的终极钥匙。

四、稳定的奥秘:为何电子不会耗尽能量被吸入原子核?

电子在原子中的存在状态并非一种随意的漂浮,它所遵守的是量子力学中严苛而精密的规则。最低能级——基态——就像一处深谷,任何电子一旦落入其中,就失去了继续下降的可能性。这个能量底线并不是由直觉决定,而是由波动性与不确定性共同塑造的。电子既是粒子也是波,它不能无限接近原子核,因为那将意味着位置的精确度无限增大,动量的变化无边无际——这会让它获得巨大的动能,反而被迫远离最深处。于是,电子被困在一个“够深但不至于毁灭”的能量盆地里,既不能掉落,也无法随心所欲地停留在核旁。

如果将电子的行为形象化,它就像一块从山顶滚落的石头,最终停在山谷底部。但这个谷底并非真实的地面,而是一块悬空的平台——再低一步,就是量子力学禁止的区域。外界的干扰就像猛烈的风或突如其来的震动,可以把石头推上更高的山坡,那就是电子的激发态。一旦获得足够的能量,它甚至能彻底冲破山谷的边界,变成自由电子,脱离原子的束缚而不再回头。但令人惊讶的是,这种跃迁并不连续,而是一种“蹦跶式”的飞跃,只能在离散的台阶上跳动,不存在中间模糊的过渡。这种离散性,让原子世界的能量分布像城市的建筑层数,层与层之间空无一物。

结语

正是量子力学的这种规则,牢牢守住了物质的稳定性。若电子真的可以不断耗尽能量而坠入原子核,物质将会瞬间坍塌,世界会崩溃成微小的中子团,一切化为虚无。然而,它们被“禁止”的区域就是最坚固的防线——基态的绝对稳定,是整个宇宙赖以存在的根本。

评论列表